Bajarê Girgamêş (Cerablus) Hisî – Kurdî resene

الاكتشافات الأثرية في گرگاميش:

Peydeyên kevneşopî li Girgamêşê

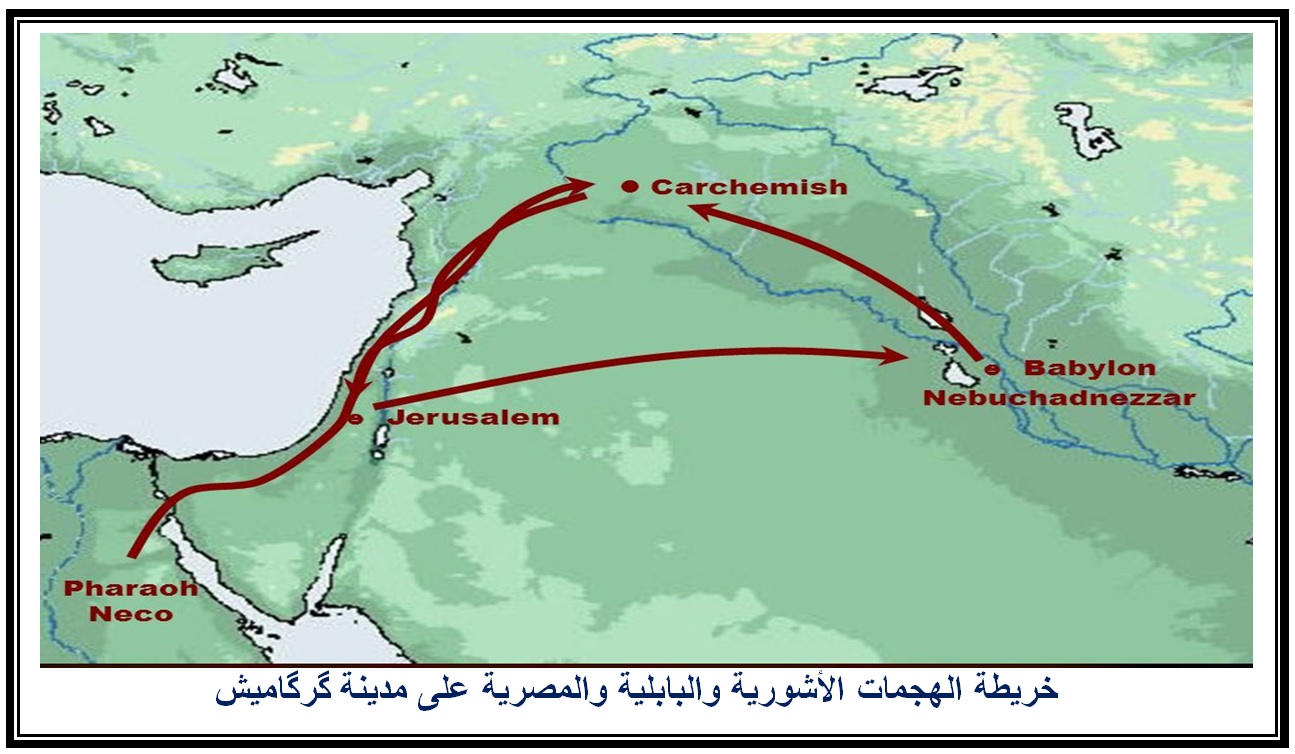

گرگاميش عاصمة الحثيين الشرقية وكما ذكرنا تقع على الضفة الغربية لنهر الفرات عند أول دخوله إلى أراضي غرب كردستان ومكان إلتقائه مع الرافد (ساجور)، وكونها كانت مركز القرار والسلطة وبسبب موقعها التجاري الهام، وخصوبة أرضها، كلك ذلك ساهم في غناها، لذا باتت مطمعآ لملوك أشور وبابل في الشرق، وفراعنة مصر في الجنوب. ولقد تعرضت المدينة طوال تاريخها الطويل للعديد من الغزوات والهجمات تارة بهدف نهبها وفرض أتوات عليها، وتارة إحتلالها وضمها إلى دولهم وحكمها بشكل مباشر وخاصة القراصنة الأشوريين.

ظلت المدينة لفترة طويلة تشغل بال الباحثين وعلماء المهتمين والمختصين بتاريخ الشرق القديم، مهد الحضارات الإنسانية، ولم يستطيعوا في البدء تحديد موقعها، والتأكد ثانيآ أنها فعلآ هي مدينة گرگاميش

التاريخية عاصمة الدولة الحثية، التي قرأوا عنها في حوليات الأشوريين والبابليين ومخطوطات إيبلا وماري، وأثار مصر القديمة، وظلوا يبحثون عن مكانها بهدف التنقيب فيها ودراسة أثارها ومخطوطاتها والتعرف على محتواها وتعريف العالم بها.

وكما أشرنا سابقآ، إن أول مَن أشار إلى وجود بقايا أثرية في هذا الموقع هو الرحالة الانكليزي: “هنري مندرال” عام (1714) في كتابه “رحلة من حلب إلى اورشليم” وذكرها بعده المستشرق الإنكليزي وعالم كتاب المقدس” إدوارد بوكوك” عام (1737)، وأول من حدد موضعها الجغرافي، ورسم مخططها قنصل إنكلترا بحلب أعوام (1751 – 1758) الإسكوتلندي الأصل ” الكسندر درموند” في كتابه: “رحلات حتى شواطئ الفرات“. وكتب كل ما رأه خلال زيارته للعديد من البلدان ومن ضمنها كردستان ووصل إلى ضفة نهر الفرات في موقع مدينة گرگاميش التاريخية، على شكل رسائل لأخيه، وتوفي في مدينة إدنبرة في 9 أغسطس 1769.

رحلة المستشرق الإنكليزي “هنري موندرل” تمت في مطلع عام (1697) ميلادية، حيث قرر هنري موندرل ومجموعة من رفاقه بلغ عددهم حوالي (15) شخصاً، القيام برحلة حج من حلب (حيث يعملون في مصنع إنكليزي) إلى القدس، وفي 26 فبراير عام 1697 أي قبل (324) عامآ من الأن، إنطلقوا كمجوعة من حلب بإتجاه اللاذقية على الساحل، وتابعوا طريقهم من هناك على طول الساحل من الشمال بإتجاه الجنوب حتى بلغوا مدينة (عكا) الساحلية، ومنها إتجهوا إلى القدس، وزار الفريق وادي الأردن والبحر المَيت وبيت لحم، وعادوا إلى القدس ليشقُوا طريقهم عائدين إلى دمشق ثم بعلبك إلى طرابلس، حتى وصلوا حلب في 18 مايو من نفس العام.

قضى الفريق الجزء الأكبر من هذه الاشهر الثلاثة في السّفر، وشاهدوا العديد من بلدان المشرق ومدنه، كانت الرّحلة بحد ذاتها مألوفة للعاملين في حلب تقام في هذا الفصل، لكنّ الذي ميّزها عام 1697 كان صحيفة ترحال التي كتبها موندرل، مليئة بملاحظات مفصلة عن الأماكن التي زاروها، وهي تُعد واحدةً من أولى الروايات الدقيقة عن العصور القديمة لهذه المنطقة كتبت باللغة الإنكليزية وترجمها للعربية (صفوح الذهبي وتدقيق الدكتور أحمد إيبش).

العديد من البعثات الاثرية الأجنبية منها أو محلية، قامت بالتنقيب في موقع مدينة “گرگاميش” التاريخية بهدف كشف آثارها ومعالمها، وأهم بعثة من بين هذه البعثات كانت البعثة الإنكليزية، وهي التي إكتشفت هذا الموقع، وإرسلت ل جامعة اوكسفورج العريقة بعثة للتنقيب فيها، وكان ذلك في أربعينات من القرن الماضي، وقامت هذه البعثة البريطانية بقيادة الباحث وعالم الاثار الشهير: (ديڤيد جورج هوگارث) بالتنقيب في مدينة گرگاميش عاصمة الحيثيين، والتي يعود تاريخ إنشائها إلى (5.000) خمسة الاف سنة، وكشف التنقيب عن الكثير من الأثار، ونقلت العديد منها إلى متحف (اشمولين) بمدينة “اكسفورد” بدلآ أن يحتضنها متحف “كردستان للأثار” صاحب الأثار الحقيقي. ومن ضمن تلك الإكشفات الأبنية و الكهوف الاثرية مثل تلك الكهوف الكائنة في شرق المدينة وغربها، والمتواجدة بكثرة في ريف المنطقة أيضآ، وأشهرها على الإطلاق قرية (قرخ مغار)، والتي كانت في حقبة ما من التاريخ، تجمع سكاني كبير وفيها ما يزيد عن أربعين كهف، وكذلك كهف الصريصات (قرخ مغار) أي أربعون مغارة وغيرها العديد من اثار هذه الحضارة العريقة.

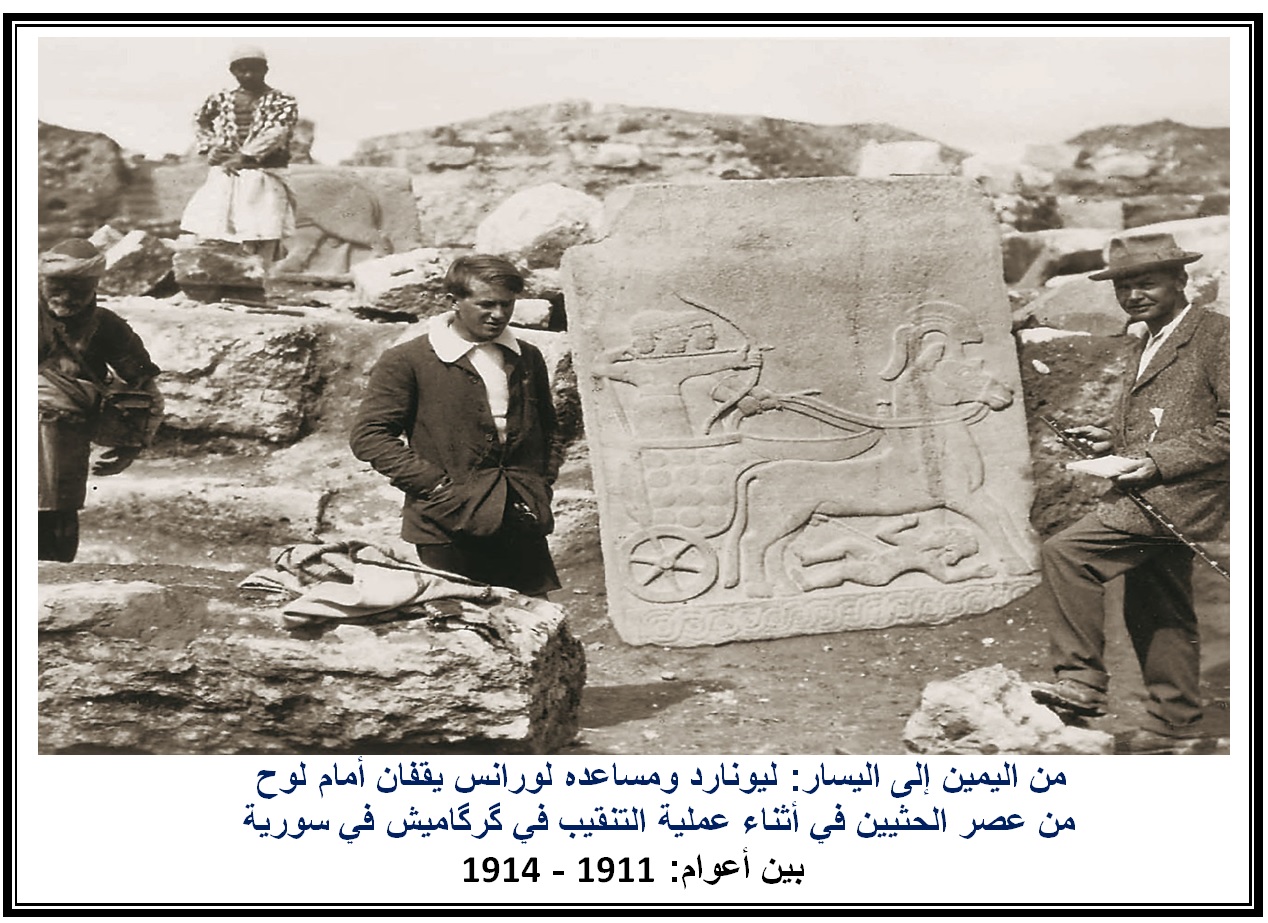

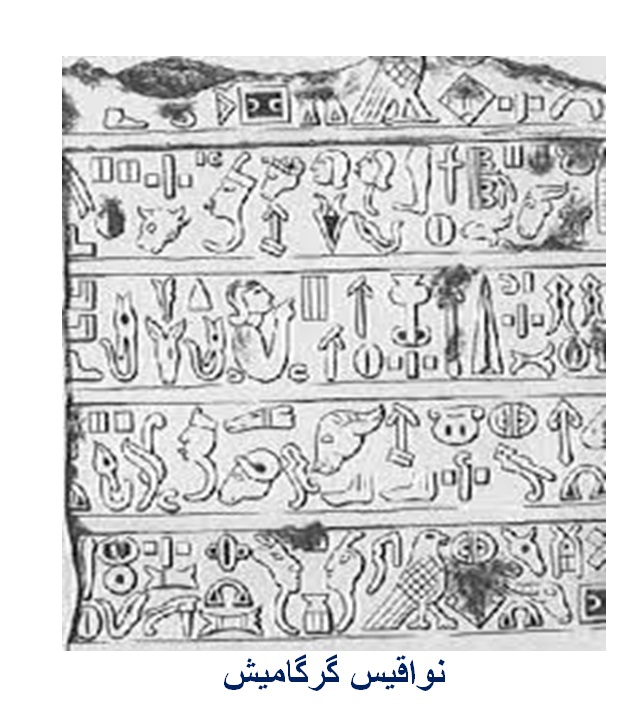

أول بعثة أثرية مكلفة من قبل المتحف البريطاني قامت أول مرة بين أعوام (1876 – 1879)، وثاني مرة بين أعوام (1912 – 1914)، بالتنقيب في أطلال المدينة فأسفر التنقيب في الموسم الأول (في 1878) عن إكتشاف تماثيل حثية ونقوش هيروغليفية حثية، وفي الموسم الثاني في (1913) أسفر التنقيب عن اكتشاف قلعة حثية على قمة التلة التي ترقد المدينة القديمة أسفله وكان يحميها سور تخترقه

بوابات أثرية ضخمة بين الأبراج، والجزء الأسفل من جدران هذه الأبراج، كان يمتلئ بالتماثيل والنقوش الحثية، كما كشف عن بقايا هيكل وقصر. وتبدو المدينة على شكل ساحة مربعة غير منتظمة عند سفح القلعة، وتنفتح في القطاع الجنوبي للمدينة سلسلة من البوابات، كما وجد سلم أثري ضخم يصل ما بين الساحة والقلعة من الجهة الشمالية.

أطلق المحتلين والغزاة لكردستان على مدينة گرگاميش التاريخية إسم” جرابلس” بهدف تغير هوية المدينة القومية، مثلما غيروا أسماء مئات القرى وعشرات المدن الكردية القديمة والحديثة، بهدف إخفاء هويتها الكردية ومنحها طابعآ عربيآ وتركيآ مقيتآ.

تركزت تنقيبات البعثة على قلعة گرگاميش، وفي الطبقات العليا من الأكروبول، وفي المنطقة الممتدة من بوابة الماء على النهر، إلى المنطقة التي أسميت البيت الهيلاني. كما كشفت بعثة (وولي) عن معبد هام لإله (الطقس) وعن البوابات والدرج الملكي العظيم، وعن العديد من المنحوتات والنقوش. إلا أن هذه الأثار لم تكن سوى الطبقة العليا، وتخفي تحتها طبقات أخرى من الأثار التي عرفناها من خلال قرائتنا للمصادر الكتابية في الألفين الثاني والثالث قبل الميلاد، والتي أتى على ذكرها المصادر التاريخية في الممالك المجاورة.

كما كشفت التنقيبات في هذه المدينة الحثية التاريخية وجوارها، عن آثار تعود إلى عصر حضارة مملكة “گوزانا” الهورية الكردية، والتي تقع جنوب مدينة سريه كانية الكردية الحالية في غرب كردستان والتي أطلق العرب المستعربون إسم (تل حلف) عليها، والتي يعود تاريخها إلى الألف الخامس قبل الميلاد، وتحديدآ في موقع النبي (يونس)، القريب من تل العمارنة، كما عثر بالقرب منها على مستوطنة هامة من عصر حضارة مملكة أو مدينة “أوروك” ويعود تاريخها إلى الألف الرابع قبل الميلاد.

من خلال إكتشافات تلك البعثة وعثور السيد “ليونارد وولي” عن مدافن كبيرة قدمت العديد من الأواني الخزفية، التي تعود إلى الألف الثالث قبل الميلاد، وهي محفوظة للآن في المتحف البريطاني ومتحف أنقرة. كل ذلك يدل على مدى إزدهار مدينة “گرگاميش” وإحتلالها موقعآ مهمآ خلال الألف الثالث قبل الميلاد. وكيف لعب موقعها دورآ مهمآ في منحها خصوصية معينة وميزة كونها كانت بوابة الأناضول حيث العاصمة الغربية للدولة الحثية، وذلك منذ الألف الخامس قبل الميلاد، ولم تنقطع فيها الحياة حتى يوم تدميرها. ونقطة إنطلاق للقوافل المنطلقة منها والمحملة بالخمر، الزبيب، الزيوت والأخشاب بإتجاه مدينة ماري. إلا أن گرگاميش أصبحت مدينة ذات شأن، في عصر مملكة إيبلا حوالي 2400 قبل الميلاد وكانت تابعة لملوك إيبلا حيث ورد ذكرها في معاهدة “أبارسال” المدونة على اللوحة المكتشفة عام 1975 ميلادية والتي تحمل الرقم (2420)، حينما تم الاتفاق على توزيع المدن بين ملوك (إيبلا) و ملوك (أبارسال) فكانت گرگاميش من حصة ملك إيبلا حسب ما ورد في الفقرة السادسة من تلك اللوحة أو الرقيم المكتشف، حيث ورد فيها ما يلي:

– گر – گا – مي – يش “گرگاميش”.

“. – إن – شو ” في يد

– إن إيبلا ” سيد (ملك) إيبلا.

هذا يعني أن مدينة گرگاميش من أقدم مدن بلاد الهوريين شأنها شأن إيبلا وماري وحماة، ووثائق ماري المتأخرة ذكرت أن الملك “أبلاخندا” ملك گرگاميش، كان حليفاً لشمشي حدد الأول وبهذا تكون گرگاميش خصماً ليمحاض (حلب)، وجزءً من الحلف المعادي لحلب، الذي ضمّ قطنا وماري في عهد (يسمع حدد) وعاصر “أبلاخندا” لياريم للملك (ليم الأول)، ملك حلب و”لشمشي حدد الأول” ملك آشور، ولزمري ليم ملك ماري، و(شينام) ملك أورشوم، والملك (ايشخي حدد) ملك قطنا و(حمورابي) ملك بابل.

عندما إستعاد الهوريين أسلاف الكرد قوتهم، من خلال سطوع نجم الدولة الميتانية، إستطاعوا تحرير مدينة گرگاميش من المحتلين، وبسط نفوذهم على كامل الأراضي الهورية شرقي البحر المتوسط وإتخدوا من مدينة (واشوكاني) عاصمة للدولة الميتانية، وهكذا عادت مدينة گرگاميش إلى الحضن الهوري من جديد، وكانت تحكم من قبل الملك الميتاني مباشرةً، ومع تضعضع الدولة الميتانية (1500 – 1300) قبل الميلاد، والتي دامت حوالي مئتي عام، حلها محلها دولة هورية أخرى هذه المرة باسم قبيلة الحثيين، وهي إحدى القبائل الكردية فقاومت گرگاميش ذلك، إلا أن مقاومتها لم تدم طويلآ بسبب إنحياز قسم كبير من العائلة الميتانية الحاكمة للحثيين ضد التيار الموالي لفراعنة مصر، فتمكن الملك الحثي

” شوبيليوليوما الأول” بسهولة دخول المدينة وبسط سيطرته عليها، وإتخاذها كعاصمة ثانية للدولة الحثية بعد بسط نفوذها على كامل أراضي الدولة الميتانية تقريبآ، إضافة إلى ما كانت تملك من أراضي شاسعة تشمل كل منطقة الأناضول الحالية تقريبآ.

ورغم المقاومة التي أبداها أهلها في وجه الحثيين في البداية وحصارها من قبل قوات الحثيين، إلا أنها لم تتعرض للدمار والحرق، وبدليل أن معابدها لم تتعرض للأذى وذلك لسببين:

السبب الأول: كون المملكتين الميتانية والحثية كانتا تنتميان لنفس الشعب والإمة ولم يجري قتال بينهما. السبب الثاني: اللغة والدين المشترك بين الميتانيين والحثيين.

لم تنهب المدينة كما إدعى البعض من قراصنة التاريخ بهدف تشويه سمعة الحثيين والإدعاء أن المدينة تعرضت للحرق والنهب كونها كانت عربية. وهذا مجرد هراء وكذب وأحيلكم إلى دراستي التي تحمل عنوان: “هل سوريا كردية أم عربية ولماذا؟” وهي منشورة في الإنترنيت في موقع صوت كودستان. وعين الملك الحثي “شوبيليوليوما” نجله (بيا شيللي) الذي أيضاً كان ينادى أحيانآ بإسم (شاري كوشوح) ملكاً على گرگاميش، وكان أخاً لكاهن مدينة حلب (تلبينو ابن تلمي شاروما).

توفي حاكم گرگاميش الحثي الأول “بياشيللي” في السنة التاسعة من عهد الملك (مورشيلي الثاني) عام 1313 قبل الميلاد في مدينة كوماني بعد أن حكم گرگاميش ومحيطها أكثر من خمسة عشر عاماً. وكان معاصراً للمك (نيقمادو الثاني) ملك أوگاريت، و(تيتي) ملك نوخاشي وأسس في گرگاميش سلالة حكمت المنطقة مدة خمسة أجيال، وحول الدولة الميتانية إلى تابع للدولة الحثية، وتوسعت گرگاميش في عهده لتشمل كل بلاد أشتاتا، وصارت كامل المنطقة تعرف بإسم بلاد گرگاميش.

تولى عرش “گرگاميش” من بعده إبنه “شوخرونوا” الذي حكم أكثر من عقدين ووسع سلطته حتى شملت كل من مملكة (إيمار، موكيش وسيانو)، وخاض معركة (قادش) مع “مواتالي الثاني” ضد رمسيس الثاني 1275 قبل الميلاد، وأفضل الوثائق التي أطلعتنا على أخبار گرگاميش، هي الوثائق التي إكتشفت في مملكة (إيمار) التي كانت تابعة لمدينة گرگاميش، وتحكم مباشرةً من قبل ملكها وخاصة خلال فترة “أني تيشوب وتلمي تيشوب” حوال منتصف القرن الثالث عشر قبل الميلاد.

ميناء إيمار وگرگاميش:

Îskela Îmar û Girgamêşê

قبل الحديث عن أهمية ميناء “إيمار” لمملكة گرگاميش، دعونا نتعرف على هذه المدينة في أسطر معدودة وثم نتحدث عن أهمية مينائها النهري وموقعه الجغرافي والإقتصادي.

بحسب موقع علم الأثار التابع لوزارة الثقافة الفرنسية، أن “إيمار” كانت مدينة جديدة من القرن الرابع عشر قبل الميلاد، ذات خصوصية حضرية مذهلة بالنسبة لبلاد الرافدين، بالرغم من أن نصوص ماري قد أشارت لوجودها في القرن الثامن عشر قبل الميلاد. وقد تم اكتشافها في إطار حملة الإنقاذ الدولية لآثار الفرات برعاية منظمة “يونسكو” العالمية التي تأخذ من باريس مقرآ لها. مدينة “إيمار” التاريخية موقعها حيث هي (تل مسكنة) اليوم، والتي تتبع إدارياً لمحافظة حلب – منطقة منبج. وتبعد البلدة عن مدينة حلب حوالي 100 كم شرقاً، وتقع على الضفة الغربية الجنوبية لبحيرة الأسد.

لقد تم إكتشاف مدينة (إيمار) عام 1971 على يد عالم الأثار الفرنسي “جان كلود مارغرون”، الذي قاد بعثة أثرية، وقامت بست مواسم تنقيب في إيمار (مسكنة) ما بين عامي (1972 – 1976)، وموسم واحد في (تل فاقوس) في عام 1978. وعرضت البعثة نتائج بحثها خلال هذه السنوات ضمن التقارير الأولية للحفريات الأثرية، وفي عدة معارض منها معرض: “حلب، المتحف الوطني في باريس، قصر طوكيو، ندوة عن الفرات الأوسط في ستراسبورغ في عام 1977 تلاها إصدار منشور الندوة”. كما نشرت البعثة النصوص السومرية الأكادية من قبل “دانييل أرنولد”، والحورية – الحثية من قبل “إيمانويل لاروش وميرجو سالفيني وماري كلود ترومويل”.

يقول جان كلود مارغرون: إن المعاينات التضاريسية وكذلك التوضعات الطبقية التي تبرز تقنيات البناء مستويات الإستيطان المتتالية. ويعزو الباحث (مارغرون) هذا الوضع الغريب إلى إعادة البناء على الهضبة عقب غمر المدينة بسبب فيضان الكوع النهري المحيط بها، في نهاية الألف الثالث وبداية الألف الثاني. وبسبب خوف البعثة من أن تغمر مياه بحيرة الأسد على الأقل جزءً من مدينة “إيمار”، لذا فإن كل موسم من مواسم التنقيب الستة كان يمكن أن يكون الأخير. كان هدف البعثة الرئيس هو إنقاذ تلك الأثار والحصول على المعلومات الأساسية بأسرع وقت ممكن، وقد تأكد هوية الموقع على الفور من خلال وديعة ألواح طينية ضمن جرة مختومة مدفونة ضمن جدار هيلاني (قصر الملك المحلي) أي نفس النمط العمراني الهوري، وبفضلها تم في عام 1973 فهم نظام الطوابق لمدينة نظمت على درجات، نزولاً من أعلى نقطة إلى الميناء.

كانت “إيمار” موقعاً متقدماً في مقاطعة بسط “شوبيلوليوما الأول” سيطرته عليها، وضمها إلى مملكته گرگاميش التي تتبع بدورها للملك الأكبر. كانت إيمار على إتصال وثيق مع المركز القوي لتل فاقوس على بعد حوالي 10 كيلومترات باتجاه مجرى النهر، كما يتضح من ختم “الشار الأكبر” (القائد العام الحثي) الذي كان معروفاً في إيمار. ومن بين أكثر من 800 نص مكتشف، وخصوصاً في ديوان الكتابة في معبد العراف، يبرز وصف الطقوس وكذلك ممارسة العرافة من خلال فحص أحشاء الحيوانات.

حسب الوثائق المكتشفة، لقد تعرضت المدينة إلى عملية حرق عام 1187 على يد الغزاة الذين أطلق عليهم تسمية “شعوب البحر”. أما موقع المدينة المدمر فقد ملأته حفر المقابر العائدة للعصور الرومانية والإسلامية. والملفت للإنتباه أن البرونز الذي شاع استعماله في المدينة كان يضاهي نظرائه في المدن المرموقة على الساحل كأوگاريت، فقد ضمت خزائن ومستودعات قسم الآثار الشرقية في متحف اللوفر مجموعة منها تصل إلى 900 قطعة.

لاشك أن الملك الگرگاميشي الحثي “إني تيشوب” أدرك أهمية موقع مدينة “إيمار” النهري الإستراتيجي وإدراكه هذا، هو الذي دفعه أن يؤسس مدينة جديدة في هضبة “إيمار” عام 1310 قبل الميلاد. ولكن الأخطار التي كانت تحدق بإيمار مستمرة وكثيرة، حيث أن الآشوريين والبابليين كانونا يشكلون خطرآ دائمآ، وبدليل قيام الأشوريين بين الحين والأخر بغزوا المدن الواقعة على ضفاف نهر الفرات، هذا رغم من بسط الدولة الحثية سيطرتها عليها وعلى گرگاميش وإيمار، وقوتها العسكرية والإقتصادية المتنامية في ذاك الوقت.

وهذا التجرأ كان سببه هو تحالف القوى المناهضة للحثيين والمتخوفين من قوتهم ورغبتهم في التوسع وبسط سيطرتهم على مناطق جديدة، وأن يأتي الدور عليهم في النهاية. ولتفادي هجمات القوى المعادية لجأت مملكة گرگاميش إلى إقامة تحصينات قوية على طول المنطقة الفراتية الممتدة من گرگاميش حتى جنوب مدينة إيمار، سواءً في (تل القطار) أو في (تل الفقعوس) أو في مدينة إيمار ذاتها، لأن هذا القرن كان قرن الحروب والصراعات بإمتياز، والخطر الأعظم كان يتمثل في القوى الآشورية والبابلية القادمة من الشرق.

كما نعلم من كتب التاريخ، لقد شهدت هذه المنطقة حروباً طـاحنة حوالي منتصف القرن الثالث عشر قبل الميلاد بين جيوش الملك الحثي (تودخاليا الرابع)، و جيوش قوات الملك الأشوري (شلمنصر الأول)، وبعد أن انتصر الآشوريون وسيطروا على شمال الجزيرة الفراتية خضع لهم الهوريين (الحوريون) في هذه المنطقة، لكنهم لم يستطيعوا بسط سيطرتهم على القبائل العمورية بسبب دعم الحثيين لهم، وبفضل ذلك الدعم تحرروا من سيطرة الأشوريين، وبنوا إمارات خاصة بهم في جنوب نهر الفرات أي في البادية وحتى في المنطقة بين إيمار وگرگاميش، وهدف الحثيين من ذلك زرع جدار يصد عنهم الغزوات الأشورية البربرية.

مع ذلك بقيا القرار والسلطة في هذه المنطقة بيد الحثيين الكرد، وكل الملوك والحكام كانوا منهم ولم يسمح لأي عاموري بتولي منصبآ رئيسيآ ولا أن يحظى بلقب ملك. وحتى رجال الدين أي الكهنة كانوا جميعهم من الحثيين ذوي إصول گرگاميشيين مثل ” كاللوخال، و السانغا”، وهؤلاء كانوا يشرفون على أملاك المعابد من عقارات، التي كانت ملكيتها تعود إلى الإله (نينورتا)، ويتصرفون بها لأنها كانت ملك الأوقاف الدينية، ويوزعون ما شاؤوا منها على أتباعهم.

لم تكن الأخطار الآشورية والبابلية هي الوحيدة التي كانت تحدق بكل من مدينتي “إيمار وگرگاميش”، بل كانت هناك قبائل بدوية تقطن البادية، وتشكل خطراً مستمراً على ميناء إيمار، وهناك ثمة نص من إيمار نشره “أرنو” ويحمل رقم: (263) يشير فيه كاتبه “شيناصوري” المرسل إلى وكيل مملكة إيمار النهرية (الأوغولاكلاما) الحثي، قال فيها أن الأوضاع في بلاد شتابي سليمة وهادئة.

إن حكام “إيمار” وغيرها من المدن التابعة لعاصمة الحثيين گرگاميش أي دور سياسي يذكر، فقط كانت سلطتهم محلية أي بمعنى سلطة محافظ في يومنا هذا، ويتبعون السلطة المركزية، وهذا أمر طبيعي للغاية في دولة مركزية كبيرة. وكان للملك الحثي مندوبين أو ممثلين يمثلونه في كل مدينة وهم الذين يشرفون على سير شؤون المدينة. ومن ضمن هؤلاء كانوا أبناء الملك ذاته، الذين عرف منهم (خيشمي تيشوب، ذولانا، ميصيرامو، أبدامو). ولا شك أن هؤلاء الأمراء كانوا يراقبون الحركة الإقتصادية، الإدارية، الإجتماعية، السياسية، الأمنية، التي تجري في المدينة عن كثب ويكتبون للملك الموجود في العاصمة گرگاميش ويطلعونه على كل شيئ.

كما إن لوحات إيمار المكتشفة قدمت صورة واضحة عن گرگاميش، وأعطت هذه النصوص صورة عما كان يجري في العاصمة السياسية للدولة، التي كانت مقرآ للملك الكبير أي (الملك الشمس)، كون الشمس كانت لها مكانة مقدسة في الديانات الكردية القديمة وترمز لإله النور. والملك الشمس كان يحكم تقريبآ كل مساحة سوريا الحلية ما عدا البادية، ويترك لأتباعه بعض الصلاحيات ماداموا يؤدون واجباتهم بأمانة وينفذون الأوامر الملكية الصادرة عن الملك، ولا يخالفون التعليمات الملكية.

نهاية الحلقة الثالثة وإلى اللقاء في الحلقة الرابعة.

وشكرآ على وقتكم ونحن بإنتظار أرائكم وملاحظاتكم القيمة.

******************