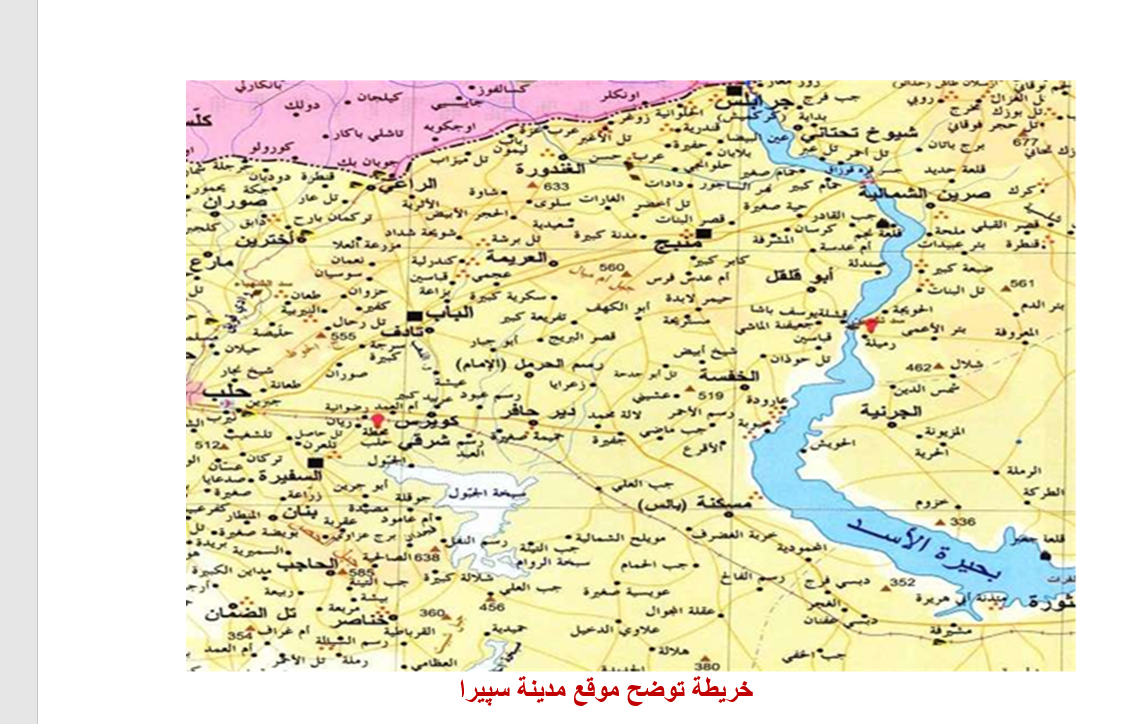

Dîrok û nasname ya bajarê Sipîreya Hisî – Kurdî

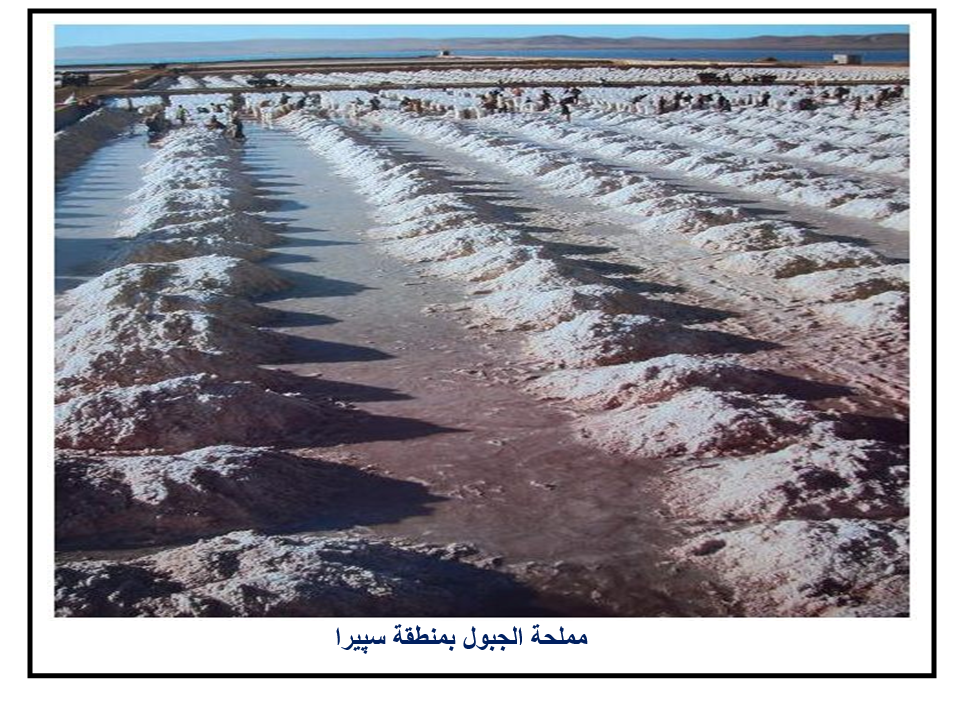

تاسعآ، مملحة جبول في سپيرا:

Xogeha cebila Sipîrê

لا شك أن بحيرة “الجبول” المالحة التي تجاور مدينة “سپيرا” من الناحية الشرقية، والتي تبعد عن مدينة حلب بحوالي (40) كيلومتر إلى الجنوب الشرقي، تشكل مصدر رزق للعديد من عوائل المدينة وأهل المنطقة، وكانت تمد أسواق مدينة حلب بملح الطعام ذو النوعية الجيدة، لا بل كانت تمد السوق السوري عامة بالملح، ولكنها تعرضت للعبث والتلوث بعد الثورة والمواجهات المسلحة في المنطقة.

عمليآ بدأ إستخراج الملح من البحيرة في القرن (19) التاسع عشر، على يد عائلة حليبة عرفت لاحقآ بين الناس “ببيت الملاح”، تماشيآ مع مهنتم إستخراج الملح وبيعه في الأسواق. ويعتقد أن أصل هذه عائلة (الملاح) يعود للعراق وقدمت إلى حلب في نهايات عام (1886) ميلادي، وإستوطنوا بجوار بحيرة الجبول بمنطقة “سپيرا” الكردية، وكون العائلة كانت تتقن عملية إستخراج الملح، فإحتكروا تجارة الملح المستخرج منها، وقد أقر لهم السلطات العثمانية المحلية ذلك، أوولوهم أمانة مملحة الجبول وفق نظام الـمالكانة العثماني، الذي يقضي بمنحهم التزام ضرائبها مدى الحياة وهي وظيفة استأثروا بها حتى نهاية القرن مع منحهم لقب “الأغا”.

ذكر الفقيه والمؤرخ إبن مدينة حلب المعروف بإسم “ابن الشحنة” الذي عاش بين أعوام (1348- 1412) ميلادية حيث قال ما ملخصه:

“إن نهر الذهب يجري من ناحية باب “با-زاه” (بزاعة) البلدة المعروفة، والتي تقع شرقي مدينة الباب ويفصل بينهما وادي الذهب، حتى ينتهي إلى سبخة الجبول، فيجتمع في مساكب يعملها أهل الجبول

1

والقرى المجاورة لها، فيجمد ويصبح ملحا أبيض في مثل بياض الثلج معتدلا في الطعم لا مرارة فيه.

وهو في إقطاع نيابة حلب وعليه مرتبات من صدقات لأناس كثيرة بمراسم مرعية. وقال: سمي هذا النهر بنهر الذهب، لأن أوله بالقبان وآخره بالكيل. يعني أنه يزرع عليه في أوله الحبوب المأكولة وبعض العقاقير وهي تباع بالقبان، وآخره يصير ملحا وهو يباع بالكيل”.

وبحيرة الجبول لا يعيش فيها الحيوانات المائية، سوى أنه عشية كل ليلة من فصل الربيع يشد الرحال إليها أسراب من الإوز والبط للمبيت هناك، وتمضي نهارها في بحيرات “العمق” لتقتات من حيواناتها، فتقبل إليها صباحا وترحل عنها إلى بحيرة الجبول عشية فترقد فيها، لا ينغصها شيء من (الهوام) التي توجد في البحيرات العذبة كالبعوض والقمل، إذ لا وجود لهما فيها بسبب ملوحة مائها.

كيفية يتشكل الملح:

عادةً يكون في أعماق أي سبخة أو بحيرة مالحة صخور ملحية كثيفة، وعندما يتدفق إليها الماء العذب ويتشبع هذا الماء بالملح، فيطفوا إلى السطح لأن الماء المالح أخف وزنآ من الماء العذب، فيحل محله الماء العذب الجديد، بمعنى يحدث تبادل بين السطح والجوف، حيث ينزل الماء العذب الجديد ويصعد الماء (القديم) المالح إلى الأعلى، ومع إرتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، يجف الماء وتظهر البلورات الملحية البيضاء، ثم تستخرج هذه البلورات وتعالج بطريقة معينة، ومن ثم يتم تعليبها وبيعها في الأسواق المحلية.

2

عشرة، الحياة الإقتصادية والإجتماعية في سپيرا:

Jiyan aborî û civakî li Siparê

يعمل معظم أهالي “سپيرا” بالزراعة وتربية المواشي وإستخراج الملح من بحيرة الجبول بجوار المدينة. و تعتبر زراعة الخضروات والحبوب من المحاصيل الرائدة في المنطقة السفيرة، وفي مقدمتها تأتي زراعة البندورة، وبسبب شهرتها بهذه الخضرة أقيمفي عام (2009) أول مهرجان لزراعة البندورة في بالتعاون مع مديرية الزراعة بمدينة حلب، والهدف كان تعريف الناس بهذه الزراعة والثمرة ونوعيتها. إضافة إلى ذلك يتم زراعة الذرة والقطن في سهول المنطقة الخصبة.

وشهدت المدينة طفرة عمرانية وتعليمية خلال السنوات الاخيرة قبل إندلاع الثورة السورية عام (2011) وإنجاز العديد من المشاريع الخدمية، العمرانية، وتم تحديث وتوسيع شبكات المياه والطرق والكهرباء والهاتف. وكانت البداية في مطلع العام (2000)، وهذا ما ساعد في زيادة نسبة التعليم بين صفوف أبناء المدينة وريفها، وهذا رفع من نسبة المتعلمين، إضافة إلى جلب مياه نهر الفرات إلى المدينة، بعد شق قناة خاصة بذلك، فتحسن الوضع المعيشي والإجتماعي، بعد إهمال طويل من قبل السلطات المحلية في مدينة حلب والسلطات المركزية بدمشق.

ولا شك أن منطقة “سپيرا” مثل العديد من المناطق المحيطة بحلب وتابعة لها، كانت تمد أسواقها إلى ما قبل إندلاع الثورة السورية، بالعديد من المواد الغذائية وعلى رأسهم ملح الطعام والبندورة، هذا إضافة إلى الحبوب: مثل القمح، العدس، الذرة، الشعير، وإلى جانبهم الشوندر، القطن، ومشتقات الحليب، واللحوم، هذا ما عدا الخضروات مثل الكوسا، القرع، البطيخ، الجبس، الخيار، الفاصولياء، ….. إلخ.

3

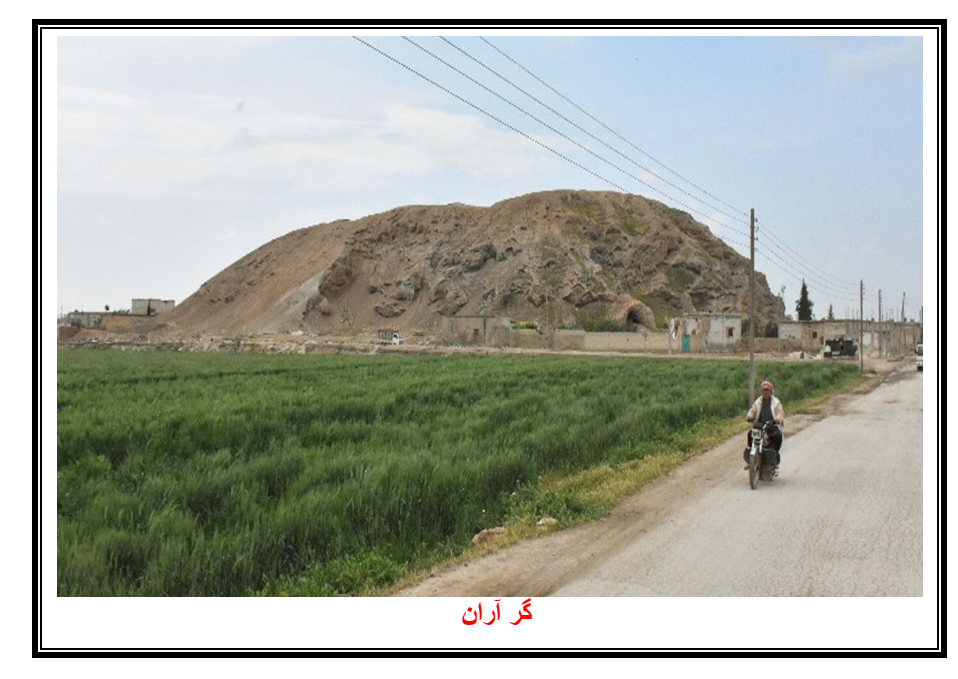

إحدى عشر، گر آران (تلعرن):

Giraran

إن مدينة “گر آران” التي كانت تسمى قديمآ (أرانا)، هي إحدى الحواضر الخورية القديمة جدآ ويعود تاريخها إلى أكثر (3.500) عام قبل الميلاد، وتعتبر أكبر تلة أثرية في كل غرب كردستان وليس فقط في إطار محافظة “هلچ” ( حلب). حيث يبلغ طولها نحو (150) متر، وفي المقابل يصل إرتفاعها إلى حوالي (30) مترآ وبعرض (150) متر، أي طولها يساوي عرضها وهذا شيئ نادر ومفلت للإنتباه.

حسب العديد من المصادر التاريخية، أن تلة (آرانا) كانت مأهولة بالسكان منذ عهد الخوريين ومروآ بعهد الميتانيين، وكليهما أسلاف الشعب الكردي الحالي، وهي دون شك أي مدينة “گر آران” أقدم من شقيقتها مدينة “سپيرا” الكردية تاريخيآ، التي أنشأت في عهد الحثثين الذين خلفوا الميتانيين في حكم المنطقة وهم أيضآ من أسلاف الكرد. ويوجد تحت التلة مغارات كبيرة تعود إلى ملك “آرانا”، ويعتقد أن التلة كانت مركز لإقامة الملك، أي بمثابة قلعته وكان منها يدير أمور مملكته.

وشهدت منطقة “گر آران” مواجهات مسلحة بين الكرد الميتانيين الذين كانوا يحكمون كل منطقة شرق البحر المتوسط، والفراعنة المصرين الذين كانوا يسعون لبسط نفوذهم على المنطقة في عهد الفرعون

“تحتمس الثالث” الذي عاش بين أعوام (1479- 1425 ق.م)، وخاضوا معارك عديدة ضد بعضهم البعض وفي مواقع مختلفة وإستمر هذا الوضع حتى مع الحثيين الكرد.

لاحقاً بدأت العلاقات الميتانية – المصرية بالتحسن بعض الشيئ، ويشهد على ذلك الزيجات المتبادلة بين الملوك والرسائل المتبادلة بين “طيبة” و”واشوكاني” بغرب كردستان في رسائل تل العمارنة، كما في رسالة من الملك الميتاني “شوتارنا الثاني” إلى الملك المصري أمنحوتب الثالث.

4

ثم تلى ذلك صراعات على العرش بين أمراء المملكة الميتانية أدى إلى فترة ضعف. لاحقاً قام الملك الآشوري آشور أوباليط الأول (1363- 1328) قبل الميلاد باستعادة الدور الآشوري في المنطقة مسبباً بذلك تشظي المملكة الميتانية إلى وحدات صغيرة وفي النهاية سيطر الحثيين على المنطقة والحلول محل الميتانيين.

في القرن (19) التاسع عشر قبل الميلاد، وفدت جماعات من البدو الرحل من جهة الجزيرة العربية وكان يُطلق عليهم اسم (الأخلامو). وأخلامو أناس صحراويين وأطلق عليهم فيما تسمية الآموريين، وإستوطن هؤلاء البدو الرحل منطقة جنوب سوريا الحالية، ومع الوقت تسللوا إلى المناطق الخورية العامرة والمأهولة بالسكان، ومن ضمنها مناطق “گر آران”، وإتخذوا منها عاصمة لمملكتهم، ومع ذلك ظلت التركيبة لسكانية تميل لفترة طويلة لصالح الكرد الخوريين، وعندما شن الآشوريون حملة على (الأموريين) بقيادة الملك “شلمانصر الثالث” سنة (849) قبل الميلاد، تخلى هؤلاء عن مدينة “گر آران”، وإتخذوا من مدينة “آرپاد” (تل رفعت) الخورية عاصمة لمملكتهم. وبقيت “گر آران” مأهولة بالسكان حتى العصور الوسطى، وذكرها الرحالة والجغرافي “ياقوت الحموي” في كتابه (معجم البلدان).

وفي عام (2009) ميلادي تم تحويل مدينة “گر آران” الى مركز ناحية، بقرار من وزارة الادارة المحلية والبيئة، نظراً لأهمية المدينة من الناحية الديمغرافية والحضارية، التي تميزها عن باقي البلدات والنواحي في منطقة “سپيرا”.

وتضم الناحية تقريبآ جميع التجمعات السكانية الكردية في منطقة “سپيرا” إضافة الى بعض القرى المختلطة سكانيآ والمستعربة، مع العلم كانت تلك القرى في السابق مأهولة فقط بكرد (الدنا)، الى ان انسحبوا منها، أثر ضغط القبائل العربية/ وبدعم السلطات السورية العنصرية.

القرى والمزارع التى تتكون منها ناحية “گر آران” هي كالتالي:

1- گر آران (مركز الناحية) ويبلغ عدد سكانها حوالي (20.000) الف نسمة. 2- گر هّزل، ويعيش فيها ما يقارب (7000) الف نسمة، وتعتبر ثاني أكبر تجمع سكاني للكرد في الناحية والمنطقة بعد مدينة “گر آران” نفسها.

3- بلات، بلغ عدد سكانها ما يقارب (1600) الف نسمة. 4- گر آلَم، يقطنها حوالي (2000) الف نسمة. 5- گباره، ويسكن فيها حوالي (1400) الف نسمة.

أما القرى المختلطة هي:

1- قرية أبو صفيطه، ولا يتعدى عدد قاطنيها (200) شخص. 2- تركان، ويقطن فيها حوالي (1000) شخص. 3- عين عسان، ويقيم فيها (1200) شخص. 4- باش كور، ويعيش فيها ما يقارب (200) شخص. 5- الحتاني، يبلغ عدد المقيمين فيها حوالي (700) شخص.

هكذا يكون مجموع سكان ناحية “گر آران” يصل حوالي (37.000) الف نسمة، والإحصائيات التي أوردناه هنا تعود لعام 2010، أي قبل إندلاع الثورة السورية في عام 2011.

وفق المصادر التاريخية المتعددة، إن أكبر وأهم عشيرتين كرديتين كانتا تقطنان الريف الشرقي والجنوبي لمدينة حلب قبل الميلاد هما: عشيرتي “دانا ورشوان” الكرديتين، وكانتا تدينان كبقية الشعب الكردي بالديانة اليزدانية (الإيزيدية). العشيرة الأولى (دانا)، كانت تسيطر على مدينة حلب ومحيطها المباشر، أما الثانية (رشوان) كانت تسيطر على المنطقة الممتدة من حلب إلى المسكنة مرورآ بمدينة سپيرا، وگر آران، وتضم أيضآ بنانة وخناصر، كويس وصولآ إلى حدود مدينة سراقب، هذا في عهد الدولة الحثية – الكردية، أي حوالي (1200) عام قبل الميلاد.

أصل تسمية گر آران ومعناه:

إن أصل إسم مدينة “گر آران” يعود إلى اللغة الكردية القديمة، والتسمية مركبة من مفردتين:

الأولى (گر) وتعني تلة، والثانية (آران) وتعني النيران، وهكذا التسمية كلها تعني (تلة النيران). وسبب إشعال النيران فوق التلة كان نوع والطقوس الدينية، والإعلان عن الأعياد، وتبليغ رسالة للكرد المقيمين في الجبال والتلال المجاورة من خلال إشعال النيران، أي كانت وسيلة للتواصل بين سكان المنطقة، ثم لا ننسى أن النار لعب دورآ مهمآ في عقائد الكرد مثلها مثل الشمس.

وهناك عدد من التلال بجوار تلة “گر آران” مثل:

گري سور، تل هيروت، تل هجير، تل بلاط، تل دويل، تل سپيرا، تل كاني، هذا إضافة إلى جبل الحص الذي يحتضن العدد من القرى الكردية من أبناء عشريتي (دانا- رشوان) باشوك، برزاني، زنيان، خراب رش، بلاط كبارة، كور بينكار، تريمان، جي بول، برلهين. كما ويقطن المنطقة الواقعة بين “گر آران وبحيرة الجبول عدد من العشائر الكردية منها: عشيرة الدنان، الكيتكان والقزق، وقرة كيج.

الحياة الإقتصادية في مدينة گر آران:

إن ناحية “گر آران” منطقة سهلية زراعية خصبة ووفيرة المياه، وتقدر مساحتها الزراعية الإجمالية بحوالي (120) ألف هكتار. وأهل المدينة والناحية يعيشون بشكل أساسي على الزراعة وتربية المواشي.

ومن أهم الزراعات التي يتميز بها ناحية “گر آران” هي:

الذرة، القطن، القمح، الشعير، البقوليات، إضافة لذلك زراعة الخضار، والتي يشكل ثمرة البندورة أغلب مساحاتها وهي أهم محصول تنتجه الناحية بسبب إزدياد الطلب عليها من قبل الأسواق قبل الثورة، كما أن البلدة كانت تملك سوق هال خاص بها يضم (95) دكان تجاري، يقوم بتصريف المحاصيل الزراعية وإرسال الفائض منها إلى الدول المجاورة كالأردن ولبنان والعراق وتركيا.

6

ونظرآ لتوفر المراعي إهتم أهالي الناحية أيضآ بتربية المواشي وخاصة الغنم والماعز وحتى الإبل في بعض الفترات، وهذا كان يوفر دخل أخر للسكان من خلال بيع منتجات الحليب والصوف واللحوم والجلود. وفي السنوات الأخيرة كان قد إفتتح معملان بالناحية، الأول لصناعة الجبصين، والثاني لتصنيع خراطيم الري، هذا إلى جانب مركز صيانة لغطاسات المياه. وهذه المعامل الصغيرة وفرة عددآ لابأس به من فرص العمل لأهل الناحية والقرى التابعة لها.

كما إن مدينة “گر آران” كانت تضم أكثر من سبعة مدارس إبتدائية وإعدادية وثانوية، وشهدت خلال السنوات الأخيرة التي سبقت الثورة، قفزة كبيرة على الصعيد التعليمي. وكما تم بناء مستشفى معتبر فيها، وكان يضم جميع التخصصات تقريبآ، وجل الكادر الطبي العامل في المشفى كان من أبناء المنطقة ذاتها، منهم من درس في الجامعات السورية ومنهم من درس في الجامعات الأجنبية أي خارج البلد.

إثنى عشر، گر هزال (تل حاصل):

Gir hezal

قرية “گر هزال” قرية كردية تابعة لناحية “گر آران” بمنطقة “سپيرا” التابعة لمحافظة حلب، وتشتهر القرية بزراعة الخضراوات والحبوب والأزهار، ومعظم سكانها من عشيرة (دانا)، وهي عشيرة يزدانية (أيزيدية) بالأصل كبقية أبناء الشعب الكردي، لكن مع الأسف أسلم معظم أفرادها مع الوقت، وأبرز العائلات هي: آل حمكي، آل كالو، آل خالوصي، أولنجة، طربوش وغيرها.

وتقع قرية “گر هزال” على الطريق بين مدينة حلب ـ وسپيرا، وتبعد عن حلب حوالي عشرين كيلو متر. وهي واحدة من القرى العديدة التي تقع على جانبي الطريق. وبلغ عدد سكانها عام 2010 ميلادي حوالي (12.000) الف نسمة. وكما يبلغ مساحتها التنظيمية حوالي (425) هكتار، ويوجد فيها خمس مدارس إبتدائية وثانوية واحدة، هذا إضافة الى مركز مركز صحي وعدد من الصيدليات.

ثلاثة عشر، الخلاصة:

Kotayî

من خلال ما تقدم وتلك الدراسات التي تناولت فيها هوية وتاريخ العديد من المدن التاريخية، التي تقع غرب نهر الفرات وفي معظمها تعود إلى العهد الخوري – أسلاف الكرد، يتضح أن أسلاف الكرد وعلى مدى ألاف السنين تعرضوا لهجمات وغزوات متواصلة و80% منها كانت تأتيهم من الجنوب وهذه الهجمات كانت ذو شقين:

الشق الأول: غزوات مصرية – فرعونية، لكن لم تكن هذه الغزوات على شكل إحتلالي إستيطاني مباشر. الفراعنة كانوا يسعون بسط نفوذهم على الجزء الجنوبي من بلاد الخوريين، بهدف حماية أنفسهم من أي هجمات وغزوات تستهدف أراضيهم. الهدف الثاني، الإستفادة المادية والإقتصادية من إمكانيات تلك المدن الجنوبية والساحلية على البحر.

الشق الثاني: عزوات عربية بمسميات مختلفة: (أشورية، بابلية، أمورية، كنعانية، إسلامية، ….)، وكلها كانت من النوع الإحتلال الإستيطاني والحكم المباشر، ولم يكتفي بذلك هؤلاء المحتلين، بل فرضوا لغتهم على أسلاف الكرد من “الخوريين، الإيلاميين، السومريين، الميتانيين، الحثيين، الميديين، الساسيين،.. “، ومارسوا أعمال القتل والذبح والتنكيل بحقهم، وكثيرآ ما تعرضوا للتهجير على يد كل محتل وغازي من هؤلاء المحتلين والغزات، وفي أخر الإحتلالات العربية – الإسلامية، فرضوا دينهم ولغتهم على أسلاف الكرد بحد السيف ومازال الشعب الكردي يعاني من أثار هذا الإستعمار العربي – الإسلامي السرطاني.

ونتيجة هذه الغزوات والحملات العسكرية المستمرة، من قبل هؤلاء البرابرة والمحتلين واللصوص، وعدم قدرة أسلاف الكرد على مواجتهم كلهم، أخذوا يتراجعون نحو المناطق المرتفعة من بلادهم (كردستان) للإحتماء، ومع الزمن وإستمرار تلك الغزوات والإستيطان في أرضهم من قبل اولئك الغزاة،

8

فقدوا جزءً كبيرآ من أراضيهم السهلية، وتركزت أغلب هذه الأراضي في جنوب بلاد الخوريين، وهكذا تدريجيآ تم تغير ديمغرافية هذه المناطق والمدن والقرى التي كانت تحتويها المنطقة، وتم تعريب هويتها بعد محو الهوية الأصلية لها، ألا وهي الهوية الخورية – الكردية.

من هنا ندرك مدى قدم علميات التعريب والتتريك والتفريس للمناطق والمدن الكردية، ومحو تاريخها الحقيقي، ووضع تاريخ مزيف جديد لها، وللأسف الشديد إستطاعوا إقناع مئات الأجيال من الكرد بتلك الأكاذيب والمزاعم. لذا عندما نكتب عن تاريخ هذه المدن والمناطق، ونبرز تاريخها الحقيقي وهويتها القومية الأصلية، تشاهد بعض الكرد يكذبنا ويشكون فيما نقوله ونكتبه. إن أعداء الكرد إستطاعوا على مدى ألاف السنين بغسل أدمغة الكثيرين من أبناء الشعب الكردي، وخاصة أن الساحة الفكرية والتاريخية كانت متروكة لهم 100%، وعندما لم يجد الكرد أمامهم سوى تلك الرواية، فلم يجدوا أمامهم مجال سوى تصديق تلك الأكاذيب، التي سوق لها العرب والأتراك والفرس. من هنا تأتي أهمية الكتابة والتدوين وخاصة التاريخ.

وختامآ، إن التدقيق في أسماء القرى والبلدات والمدن القديمة في منطقة غرب نهر الفرات، تكتشف أن كل المنطقة المحيطة بمدينة هلچ (حلب) ومن الجهات الأربعة ولمسافات بعيدة ومعهم مدينة حلب نفسها، مناطق كردية بحتة، وتم تعريب النسبة الأكبر منها، بعد الإحتلال العربي – الإسلامي الإستيطاني الخبيث وأكملتها الدولة العثمانية البغيضة. واليوم يأتي من هؤلاء العربان يدعي أن سوريا وحلب ودمشق عربية! فهل هناك تدليس وتزوير للتاريخ أكثر وأكبر من هذا؟؟؟

hhh2hhh82528ggg2ggg

9

======================================================

أربعة عشر، المصادر والمراجع:

Çavkanî û lêveger

1- من عمان إلى العمادية أو جولة في كردستان الجنوبية.

المؤلف: علي سيدو كوراني.

الناشر: مطبعة السعادة – عمان عام 1939.

2- جولة أثرية فى بعض البلاد الشامية.

المؤلف: أحمد وصفى زكريا.

الناشر: دار الفكر المعاصر – الطبعة الثانية – دمشق عام 1984.

3- نهر الذهب في تاريخ حلب.

المؤلف: كامل الغزي.

الناشر: دار القلم، حلب – الطبعة الثانية لعام 1900.

4- معجم البلدان.

التأليف: ياقوت الحموي – المجلد الأول والثاني.

الناشر: منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي – دمشق لعام 1983.

5- شرح كلمة الأمُوريون.

موقع الأنبا تكلا هيمانوت الحبشي.

مؤرشف من الأصل في 26 أبريل 2017.

6- الآموريون الساميون الأوائل (التاريخ، المثولوجيا، الطقوس، الفنون).

المؤلف: خزعل الماجدي.

.2016الناشر: عام

7- ظهور الكورد في التاريخ.

التأليف: الدكتور جمال رشيد أحمد

الناشر: دار آراس للطباعة والنشر- أربيل، كوردستان – الطبعة الأولى لعام 2003.

8- الحوريون تاريخهم وحضارتهم.

التأليف: فيلهلم جرونت.

ترجمة وتعليق: د. فاروق إسماعيل.

الناشر: دار جدل، حلب – الطبعة الأولى لعام 2000.

9- تاريخ حلب- حلب قبل الإسلام.

التأليف: صبحي الصواف.

الناشر: دار الحضارة، حلب – الطبعة الأولى – 1972.

10- تأريخ الكرد القديم.

التأليف: الدكتور جمال رشيد أحمد – الدكتور فوزي رشيد.

الناشر: وزراة التعليم العالي والبحث العلمي.

11- الآثار والأوابد التاريخية في حلب وكلس وغازي عنتاب.

التأليف: نجوى عثمان.

الناشر: جامعة حلب، برنامج التعاون الإقليمي السوري – التركي.

12- فصل من كتاب الكرد في منطقة الباب وأطرافها.

– دراسة اقتصادية اجتماعية سياسية.

التأليف: علي مسلم.

10

الناشر: نسخة محفوظة 10 يناير 2019 على موقع واي باك مشين.

13- كردستان في سنوات الحرب العالمية الأولى.

التأليف: كمال مظهر أحمد.

ترجمة: محمد الملا عبدالكريم.

الناشر: دار أراس للطباعة والنشر – أربيل لعام 2013.

14- در الحبب في تاريخ حلب.

التأليف: ابن الحنبلي.

الناشر: وزارة الثقافة، دمشق، 1973.

15- J. G. Macqueen, ‘”Hattian Mythology and Hittite Monarchy'”, Anatolian Studies (1959).

16- Gary Beckman, “The Religion of the Hittites”, The Biblical Archaeologist 52.2/3, (June – September 1989:98-108) noting E. Laroche, Catalogue des textes hittites 1971, and K. Bittel, Hattusa, the Capital of the Hittites, 1970.

17- R.Lebrun, “Le zoomorphisme dans la religion hittite,” L’Animal, l’homme, le dieu dans le Proche-Orient ancien, (Leuven) 1985:95-103, noted in Beckman 1989.

18- Leeming, David. “Hittite-Hurrian Mythology.” The Oxford Companion to World Mythology. Oxford: Oxford University Press, 2005. 185-7.

Ünal, Ahmet. “The Power of Narrative in Hittite Literature.” Across the Anatolian Plateau. Boston, MA: American Schools of Oriental Research, 2001. 99-121.

19- Cammarosano, Michele. “Hittite Cult Inventories — Part One: The Hittite Cult Inventories as Textual Genre.” Die Welt Des Orients 43, no. 1 (2013): 63-105. Quoted in Beckman 1985:101.

20- Collins, Billie Jean. “Necromancy, Fertility, and the Dark Earth: The Use of Ritual Pits in Hittite Cult.” In Magic and Ritual in the Ancient World, Edited by Paul Mirecki and Marvin Meyer, 224-241. Leiden, Netherlands: Brill, 2002.

21- Vîdiyo 1.

https://www.youtube.com/watch?v=4g9I4CNxKdk

22- Vîdiyo 2.

https://www.youtube.com/watch?v=qs9tACRkHP4

23- Vîdiyo 3.

https://www.youtube.com/watch?v=lNuvdvi8l4k

نهاية هذه الدراسة ونشكركم على تفضلكم بالقراء

ونحن بإنتظار أرائكم وملاحظاتكم القيمة ومنكم نستفيد.

11