Nasname û dîroka bajarê Gozana

القصر الشمالي الشرقي – مدينة گوزانا

ثالثآ، النصوص الكتابية:

التنقيبات الأثرية في مدينة “گوزانا” قدمت لنا الكثير من الوثائق التي ألقت الضوء على تاريخ هذه المملكة، فقد تم الكشف في الجناح الشرقي من القصر الغربي عن (98) نصاً تضمنت مراسيم ملكية ورسائل ووثائق اقتصادية، يعود تاريخها إلى زمن الملك “أدد- نِراري الثاني” (810-783) قبل الميلاد وفترة حكم الحاكم الآشوري “منوكي ـ آشور” (793-783) قبل الميلاد للمدينة. وهذه النصوص ساعدت

العلماء والباحثين على فهم تفاصيل مهمة من تاريخ هذه المدينة العريقة، وأظهرت طريقة تعاطي الملوك الآشوريين مع الإمارات التابعة لهم بوصفها نموذجاً لهذه العلاقة.

كما تم العثور على العديد من الألواح الطينية الصغيرة مثلثية الشكل التي كتبت بالخط المسماري، وتحمل الكثير من الأسماء الشخصية معظمها خورية الأصل، وهي وثائق اقتصادية وإيصالات تجارية يعود تاريخ معظمها إلى الفترة الواقعة بين الأعوام (649-612) قبل الميلاد، وتتضمن إقراضاً وتبادلاً للمواد الزراعية منها الشعير وتحمل طبعات أختام الدائنين والشهود. وقد تعرضت هذه الوثائق للضياع نتيجة قصف متحف برلين خلال الحرب العالمية الثانية. كما عثر على نص كتب باللغة الآشورية ويخص الملك “كبارا بن خاديانو”، فيظهره مهتماً ببناء القصور والمعابد والأبراج بما يليق بالملوك، أكثر من أسلافه إقتداءً بمقولة: “ما لم يعمله أبي عملته أنا”. ويُعد النص المنقوش على تمثال (هد يسعي) ملك مدينة “گوزانا” الذي عثر عليه في مدسينة “سيكاني” أي (تل الفخيرية) المجاورة. ومن أهم النصوص وأقدمها، وكتب باللغتين الآرامية والآشورية، علاوة على أنه وثيقة تاريخية مهمة تلقي الضوء على تاريخ مدينة “گوزانا” ومملكة “بيت بخياني”.

لقد تعرضت الكثير من أثار مدينة “گوزانا” وتماثيلها للتدمير بما في ذلك تماثيل واجهة المعبد التي نقلت إلى برلين بعد تعرضه للقصف أثناء عرضها في جناح خاص بمتحف “برغامون” خلال الحرب العالمية الثانية، وقد نجح المتحف مؤخراً في إتمام عملية ترميم بعض هذه التماثيل والمنحوتات. كما تعرض قسم من آثار المدينة التي كانت محفوظة في الموقع للدمار أيضاً خلال المرحلة نفسها تقريباً، فيما يحتوي متحف حلب على مجموعة من القطع الأخرى بلغ عددها (183) قطعة من بينها تماثيل آلهة ولوحات حجرية منحوتة وغيرها من الأثار المهمة.

رابعآ، قاعة الشعائر والمدافن:

إكتشف المنقبين بجنوب مرتفع المدينة ثلاثة مدافن، تضمنت إشارات إلى عمليات دفن مصحوبة بالحرق، وإلى جانب ذلك عثروا على تمثالين بازلتيين يمثلان امرأتين جالستين. كما وعثروا على أنصاب حجرية تحمل مشاهد حيوانات إضافة لعمليات صيد بالعربات وكائنات خرافية، حمل بعضها نقوشاً كتابية قصيرة تذكر إسم الآمر بإنجاز اللوحات، وهو الأمير “كبارا” وأنها نقشت في معبد إله الطقس الخوري – الهيتي “تيشوب”.

كما تم الكشف في الموقع عن أمكنة على شكل مدافن بُنيت على نحو كامل فوق الأرض، وإحتوت مدخلاً وحجرة أو حجرتين للدفن بنيت باللبن وغطيت بقبوات، وجد فيها القليل من بقايا الجثث وبعض التقدمات. ويبدو أنها لم تكن مدافن خالصة، بل كانت أماكن لأداء طقوس تذكارية خاصة بالأسلاف. وربما ترتبط الأمكنة الجنائزية قاعة الشعائر، وهي شاهد معماري من عصر “كبارا” عثر فيها على تمثالين بشريين جالسين، وتماثيل لرجال في حالة وقوف، ولربما يمثل أحد التماثيل إله الطقس، ومقعد من الطين الأحمر المشوي، ومحراب ديني مربع الأضلاع. وتدفع تجهيزاتها الوافرة جداً إلى استخلاص مظاهر دالة على نوع من شعائر تقديس الأسلاف أيضاً. وعثر أيضآ على جرار تحتوي على رماد بعض الموتى برفقة بعض التقدمات الدينية المتنوعة، ومن المفترض أن هذه الجرار وما تحتويه تخص المرأتين اللتين وضع تمثالآ لهما قرب مدخل المدفن بوضعية الجلوس، وربما كانتا أميرتين أو كاهنتين.

تعتبر حضارة “گوزانا” أقدم حضارة بشرية وتشرف بتأسيسها الشعب الخوري سلف الشعب الكردي، وأخذت تسميتها من إسم المدينة نفسها، وحظيت بإتساع وإنتشار وتجانس كبيرين، وإمتدت من الجزيره الفراتية إلى سواحل البحر المتوسط في الغرب، ومن شمال غرب كردستان (الأناضول) شمالاً، وإمتدت جنوبآ حتى منطقة البقاع وشلمت أجزاء كبيرة من جنوب كردستان (العراق)، ودامت هذه الحضارة نحو (1000) ألف سنة. وتعد (گريه أرپاخيا) الأثري واحدة من المدن الخورية التي إمتد إليها هذه الثقافة، ويعود تاريخه لعصر ما قبل التاريخ، ويقع في سهل نينوى على بعد حوالي 7 كلم من مدينة نينوى أي (الموصل)، وهي مدينة قديمة وتعود إلى فترة حضارة “گوزانا”، وتعتبر هذه واحدة من بين أهم المواقع التي إنتشر فيها حضارة “گوزانا” وفترة العبيد وتم إكتشافها في العام (1928) ميلادي من قبل مجموعة من الباحثين هم: “ريجينالد كامبل، تومبسون، ماكس مالوان، جون كروكشانك روز، وجميعهم من معهد الآثار البريطاني في جنوب كردستان.

إضافة للآثار التي ذكرناه أنفآ إكتشف المنقبين في مدينة “گوزانا” الأثار التالية:

بوابات المدينة وأجزاء من سورها وبعض القصور، وأهم ما في الآثار المكتشفة من هذا العصر الهيكل الملكي الذي بناه “كابار ابن قاديانو” أكبر ملوك الآموريين، كما وتم العثور على جدار له (5) خمس ركائز مربعة الشكل، وما يقارب (100) مائة لوحة صخرية مصورة، تدل على أن إنسانها كان قد تقدم بأساليب حياته التي تقوم على الزراعة، وصناعة الأواني الفخارية ذات الألوان اللامعة. كما عرف سكان مدينة “گوزانا” الخوريين صناعة الأدوات النحاسية المختلفة، ورسم صور الثور على الفخار كونه كان حيوانآ مقدسآ لدى الخوريين بعكس الهنود، الذين كانوا يعبدون البقرة، إضافة لصناعة تماثيل لسيدات ممتلئة، مما يدل على أول محاولة بشرية لربط عبادة الثور المقدس (بالأم الإله) وهي العبادة التي ظهرت أولآ في “گوزانا” وثم إنتشرت هذه الثقافة في المنطقة ووصلت حتى جزيرة كريت. كما ظهرت من بين المكتشفات الأثرية أدوات صيد الوحوش، وصور العربات التي يجرها حصانان ويركبها محاربان، وصور المعارك التي تدور بين المحاربين والحيوانات المفترسة. كما إشتهر الخوريين من أهل المدينة، بصناعة السكاكين بأحجامها المختلفة، الفؤوس، الصحون، القناديل الخزفية. وصلت مساحة مدينة گوزانا (360×600) متر في بداية القرن العشرين، والمدينة تتألفت من حيين رئيسيين: الحي الشعبي والحي الملكي وبلغ عدد القاطنين فيها بين (10-13) ألف نسمة، وعثر الباحثين في وسط المدينة على قلعة مستطيلة الشكل وتضم قصرين:

الأول: أطلق عليه تجاوزآ تسمية (القصر الغربي) ويعود تاريخه إلى أوائل (900) القرن التاسع قبل الميلاد أي فترة حكم الآموريين.

الثاني: أطلق عليه تجاوزآ تسمية (الشمالي الغربي) وكان مقرآ للحاكم الآشوري وذلك بعد العام (808)

أثر الإحتلال الأشوري للمدينة والمنطقة برمتها.

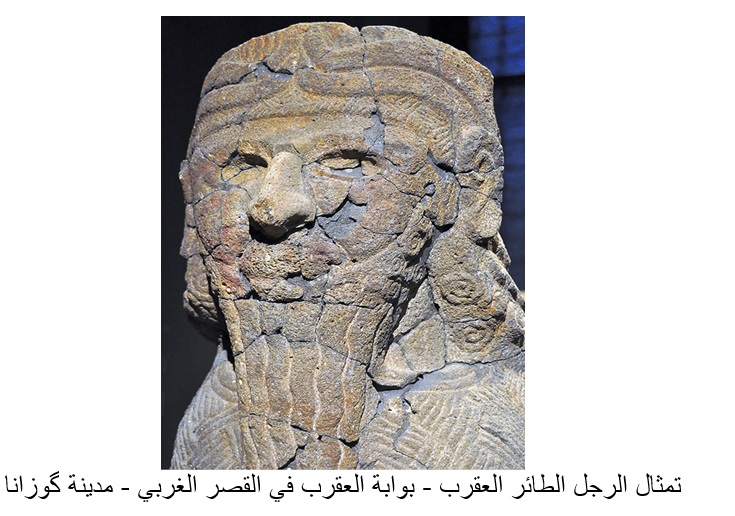

ووجد الباحثين في هذين القصرين ألواح من الحجر، منقوش عليها صور من الواقع، وصور أسطورية مثل زوج الإنسان (العقرب)، وزوج أبي الهول. ومن خلال دراسة أثار وتاريخ المدينة من قبل العلماء الذين ورد أسمائهم أنفآ، أمكن تتبع ثلاثة مراحل من تاريخ الگوزانيين الخوريين وهي:

المرحلة المبكرة:

تميزت هذه المرحلة من حضارة الگوزانيين – الخوريين، ببيوت بسيطة مستطيلة الشكل مبنية من الطين والقصب، كما ظهر في هذه المرحلة نوع جديد من البيوت دائرية الشكل ورقيقة الجدران ومستطيلة المداخل ومقببة السقوف شبيهة إلى حدٍ ما بخلايا النحل، لهذا أطلق عليها إسم “تولوس” باللغة الرومانية. أما الفخار في هذه المرحلة كان يصنع باليد، وكان من نوعية متوسطة إقتصرت زخارفه على بعض الأشكال الهندسية، كالخطوط العمودية المتوازية، ورسوم الطيور والأسماك والثعابين وبعض الأشكال الإنسانية. ولونت هذه الزخارف بالأحمر أو البني، وتميزت منها طاسات الحليب المصقولة. وقد إستخدم الگوزانيين – الخوريين خلال هذه المرحلة الأختام، وتزينوا بالقلائد، ومارسوا طقوس دفن خاصة، حيث كانوا يفصلون الجماجم عن الجسد، ووضعوها في جرار كبيرة رافقتها أوانٍ فخارية مزخرفة.

المرحلة الوسطى:

تعتبر مرحلة التطور والتوسع لعصر وثقافة “گوزانا”، ووصلت في إنتشارها إلى مدينة: “چگر بازار، وهموكاران الواقعتين في غرب كردستان بمنطقة الجزيره. وبيوت هذه المرحلة من حضارة “گوزانا” كانت أكبر من سابقتها وتراوح قطرها من (3-9) أمتار. وفي هذه المرحلة إنتقل الگوزانيين – الخوريين للعيش في مناطق الزراعات المطرية أي البعلية، وشكلوا تجمعات قروية صغيرة، يفصل بينها مسافات قصيرة، وكانوا يزرعون الحبوب بالدرجة الأولى مثل: القمح، الشعير، الكتان والقنب، وإستطاعوا تدجين عدد من أنواع الحيوانات مثل: الغنم، الماعز، الخنزير، الفرس، وتعلموا صيد الحيوانات، وكان صيدهم يشمل: الغزالان، الحمير الوحشية والثيران البرية. وطقوسهم الدينية إستمرت على حالها، وظلوا يدفنون جماجم موتاهم بشكل مستقل، والتغير الوحيد الذي طرأ على طقوسهم في هذه الفترة، هو حرق الموتى بدل دفنها وهذه كان المرة الأولى الذي يقمون فيه بحرق موتاهم لأسباب إيمانية، لأن الأرض في نظهرم إكتسبت قدسية معينة، بعد إكتشاف الزراعة وتميزت الإمة الخورية بذلك، ولليوم الكرد يعتبرون الأرض مقدسة مثل الماء والنور، لأنهم يعيشون من الأرض وسيظل يعيشون منها وكل البشرية. ومن هنا جاء تمسكهم وتعلقهم بأرضهم بشتى الوسائل. وإذا قرأتم النشيد الوطني الكردي “أي رقيب” ستجدون يقول:

“أرض كردستان مقدسة وفوق الألهة والأديان بل هي إله وإيمان الكرد”. ولو تعلق الشعب الكردي بأرضه لأندثر من زمان، لأن التعلق بالأرض هو جزء أساسي من إيمانه ودينه اليزداني. وفي هذه الفترة إنتشرت في مناطق “گوزانا” الدمى الطينية الأنثوية “الإلهة الأم”.

في هذه الفترة الزمنية إكتشف أنواع جديدة من الفخار إلى جانب فخار الفترة السابقة، والذي ظل الناس يستخدمنه، أما نوع الفخار الجديد كان رقيق الجدران وغير ملون، أما الفخار الأكثر نموذجية خلال هذه الفترة فكان الفخار الذي أطلق عليه تسمية “البوليكروم”، وتتضمن رسوماً لرأس الثور، الذي يرجح أنه كان له مكانة مقدسة. إنتهت المرحلة الوسطى من عصر “گوزانا” بالتزامن مع إختفاء فترة سامراء، وبداية الفترة الأخيرة من عصر وحضارة “گوزانا” الخورية.

المرحلة الأخيرة:

في هذه المرحلة لم تحدث تغيرات كبيرة في الحياة الإقتصادية ولا الفنية للمجتمع الگوزاني، حيث ظل سكان المملكة يزرعون الحبوب ويقومون بتربية المواشي. أما في المجال العمران حيث غاب أبنية

“تولوس” وحل محلها نموذج جديد مستطيلة الشكل وكبيرة الحجم، وجهزت أحياناً بمحاريب، كما في موقع “ياريم تبه 2 وتل حالولة” وهذا يشير إلى وظيفتها الدينية.

كما تميزت هذه الفترة بإنتشار الأختام المسطحة المصنوعة من الحجر أو الفخار، وتحمل زخارف هندسية منوعة، وكان ذلك دليل على ظهور الملكيات الخاصة، وعلى حركة التبادل التجاري، الذي دل عليها الكثير من الأدوات المصنعة من حجارة الحمم السوداء الغنية بحامض السيليسيك، وهو غير متبلور ولديه نسيج زجاجي وينتج من التبريد فائق السرعة للحمم البركانية وبالكردي يسمى “السبج” وبالعربي الزجاج البركاني.

لكن التطور الأهم خلال هذه الفترة كان على صعيد صناعة الفخار، حيث إرتقت صناعة الفخار ليصبح أقل سماكة مما دفع البعض إطلاق تسمية “قشرة البيضة” عليه، وتعددت ألوانه وزخارفه، وإستخدم اللون الأبيض والأحمر والبني على خلفية وردية أو كريم في النوع الجديد، ورسمت عليه أشكال منوعة، أهمها الوردة ذات الوريقات الأربع أو أكثر، والتي عرفت باسم “صليب ميتان” علاوة على أشكال نباتية وهندسية أخرى.

في نهاية هذا المحور، لا بد من أن ننوه بأننا لم نتاول كل أثار مدينة “گوزانا”، أولآ لكثرتها وتنوعها، وثانيآ، إن دراسة كافة القطع الأثرية التي إكتشفت في موقع المدينة لوحدها تحتاج إلى مجلد، لأنها فيها تفاصيل كثيرة. وهذه الدراسة مختصرة وتتمحور حول تاريخ وهوية المدينة القومية، وبالتالي لغة أهلها الأصليين ومعتقداتهم بشكل موجز، ومن هنا إكتفينا بالحديث عن بعض أثارها فقط.

+++++++

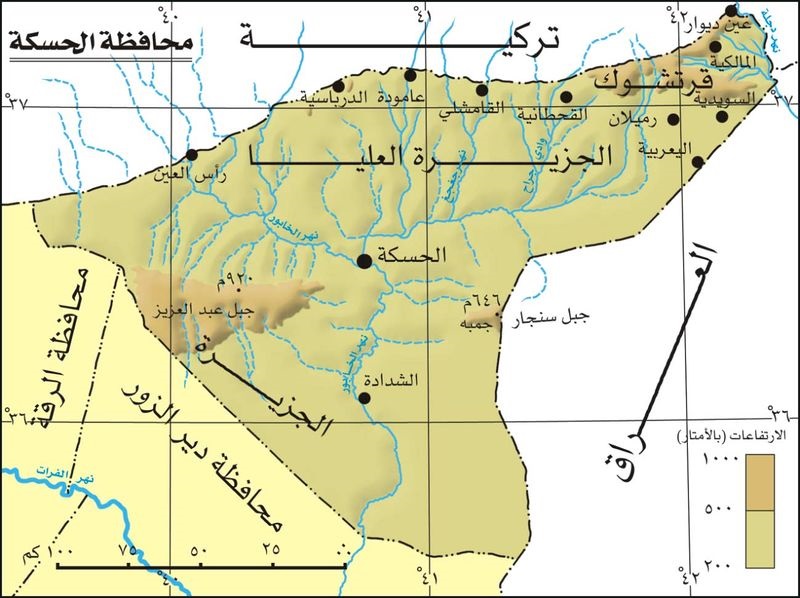

چگر بازار:

مدينة خورية أثرية تقع في حوض نهر الخابور بغرب كردستان، على بعد نحو 50 كم إلى الجنوب من مدينة الهسكه. تبلغ مساحتها (12) هكتار وإرتفاعها عن السهل المجاور حوالي (20م). أمكن التعرف فيه على سويات حضارية تعود إلى

الألفين الرابع والخامس قبل الميلاد. كما عثر فيه على مجموعة من الرقم المسمارية تعود إلى الفترة البابلية القديمة (القرن 18 ق.م.) وآثار أخرى. من اهم اللقى الأثرية التي كشفت مجموعة من الرقم المسمارية وطبعات أختام تعود إلى الفترة البابلية ودمية طينية للربة “أشتار” تعود للألف الثاني قبل الميلاد، ودمية طينية للآلهة الأم تعود إلى فترة “گوزانا” أي إلى الألف الخامس قبل الميلاد.

++++++

هموكاران:

تقع مدينة “هموكاران” على الشريط الحدوي الفاصل بين منطقة شنگال بجنوب كردستان ومدينة “گريه كوجران”، ولا تبعد سوى عدة كيلومترات عن مدينتي “گرگيه لگه وچل أغا”. إكتشفها بعثة سورية ـ أميركية مشتركة أثناء بحثها في المنطقة عن الآثار، وتفاجئوا بهذه المدينة الأثرية القديمة الفريدة للغاية، وبحسب أراء العلماء، يعود تاريخها إلى أكثر من (5000) خمسة ألاف عام قبل الميلاد، وتعتبر أقدم مدينة في العالم، إذ يقدر عمرها الآن أكثر من (7000) سبعة آلاف سنة، وبذلك تعتبر أقدم من أي مدينة أثرية مكتشفة حتى الآن في العالم، بما لا يقل عن (2500) سنة.

يحدها من الجنوب جبل “شنگال” العالي والوعر، ومن الشمال سلسلة جبال “زاگروس وطوروس” في الشمال والشمال الشرقي من منطقة الهسكه، وتبعد المدينة عن نهر “دجلة” باتجاه الجنوب الغربي ما يقارب (50) خمسين كيلو متر، بينما تبعد عن نهر “جقجق” الذي يخترق مدينة قامشلو، نحو (60) ستين كيلو متر، وتبعد حوالي (160) كم شمال شرق مدينة الهسكه.

خامسآ، تاريخ مدينة گوزانا:

Dîroka bajarê Gozana

لقد تأسست مدينة “گوزانا” الأثرية حوالي (8000) الألف الثامن قبل الميلاد، كمدينة صغيرة في مثلث الخابور في الجزيره الفراتية العليا، على يد الخوريين أسلاف الشعب الكردي، أي في العصر الحجري الحديث، والذي عرف لاحقآ بإسم عصر وثقافة “گوزانا”. وحوالي (6200) الألف السادس قبل الميلاد وصلت مدينة “گوزانا” مهد الإمة الخورية – الكردية إلى أوج إزدهارها وتطورها في جميع المجالات. ومع السنين تحولت إلى مركز حضاري وثقافي مميز للغاية وصبغت كل المنطقة بحضارتها وثقافتها،

ومن هنا أخذ علماء الأثار والمؤرخين، يؤرخون الأحداث بقبل وما بعد حضارة “گوزانا” التي إستمرت أكثر من (1000) الف سنة. ولم يحدث في التاريخ القديم بأن ثقافة ما أثرت بهذا الشكل الواسع وطالت كل هذه المدة، في غياب أي وسيلة إعلام ولا قوة عسكرية جبارة. لم تؤثر ثقافة مدينة “گوزانا” فقط على بقية المدن الخورية مثل:

“هموكاران، نوزي، هتوسا، ميرا، واشوكاني، أوركيش، باخاز، هسكه، سريه كانية، سيكاني، أرپاد، أوروك، گرگاميش، مبوگ، دلبين، رستن، شمأل، ألالاخ، ..” بل إمتد نفوذها إلى مصر وحتى اليونان وأثرت في ثقافة الأموريين، الكنعانيين، الأكديين، والبابليين والأشوريين لاحقآ، بعد توافد هؤلاء المحتلين والغزاة الهمج إلى ديار الخوريين أسلاف الشعب الكردي.

وكما ذكرنا في المحور السابق أن المدينة إكتشفت في العام (1899) من قبل الدبلوماسي الألماني “ماكس فون أوبنهايم” بينما كان يقوم بمسح المنطقة لبناء سكة حديد التي سميت بخط (الشرق السريع). في هذا الوقت كان أكثر من نصف مساحة كردستان (1000.000) مليون كيلومتر مربع تحت السيطرة العثمانية تلك الإمبراطورية الإجرامية.

والموقع الجغرافي الذي بنيت فيها المدينة هو عبارة عن دائرة لا تتعدى قطرها (2) كيلومتر، بني فيها الخوريين (3) ثلاثة مدن تكاد تلامس بعضها البعض وهي مدينة: (گوزانا، سريه كانية، سيكاني). وهذا الإستقرار الخوري في مثلث نهر الخابور، أنتج فخاراً جميلاً ملوناً ولامعاً خلال الفترة الأول لإستيطانهم ويُعتبر نموذجاً مثالياً لذاك العصر، أي مرحلة العصر الحجري الحديث بأواخره، والمعروف في يومنا هذا تحت مسمى حضارة أو ثقافة “گوزانا”.

إن التواجد الخوري لم ينقطع فيها نهائيآ رغم تعرضها المتكرر وبقية المدن الخورية لا بل كل كردستان للإحتلال والغزو وإستمر الوجود الخوري – الكردي فيها لليوم، وإن هجرت مدينة “گوزانا” لفترة زمنية كان ذلك بسبب الغزوات والحروب والدمار والخراب الذي لحق بالمدينة وبأهلها الكرد على يد المحتلين الساميين المتوحشين بمختلف مسمياتهم المعتة، ولكن سرعان ما عادوا إليها. ثم تراجعت ثقافة “گوزانا” في عموم المنطقة لصالح ثقافة العبيد، في بداية (5000) الألف الخامس قبل الميلاد لأسباب عديدة، منها ولادت مدن خورية أخرى راحت تنافس مدينة “گوزانا” وسحبت منها موقع الريادة تدريجيآ، مثل مدينة: هموكاران، ميرا، أوركيش وأورك السومرية وغيرها من الحواضر الخورية الأثرية. من المهم هنا التأكيد على أمر جوهري للغاية الذي حاول جميع الكتاب والباحثين المستعربين والمستتركين والمتفرسين القفز فوقه وهو:

قبل الميلاد بثمانية ألاف عام (8000)، لم يكن في هذه المنطقة التي تضم حاليآ الكيانات اللقيطة المقامة الحالية التالية على أراضي كردستان: (تركيا، سوريا، لبنان، فلسطين، إسرائيل، العراق، الكويت، ايران، أرمينا، أذربيجان)، سوى الشعب الخوري. الكنعانيين هم أول مجموعة متوحشة وهمجية غزت أرض كردستان من الجنوب، كان في منتصف (3500) الأف الرابع تقريبآ وليس قبل، فكيف يمكن للمحتلين العربان والمستعربين أن يدعوا بعروبة مدينة “گوزانا” وما يطلق عليه زورآ (سوريا)؟؟؟

بإختصار هذه عملية نصب وإحتيال في وضح النهار من قبل محتلي كردستان العربان، وتزوير فاضح في الحقائق التاريخية. لا يعني أنكم أقمتم في المدينة عنوة وبنيتم فيها بعض البيوت والمباني أصبحت مدينة عربية!!!! المقدونيين، الرومان والبيزنطيين بنوا قصور ومدن وكنائس جسور أكثر منكم هل ذلك يعني أصبحت المنطقة ملكهم؟؟؟ أبدآ. هذه كردستان وستبقى كذلك ولن تستطيعوا سرقة تاريخنا، لن نسمح لكم بذلك.

++++++++++++++++++

ثقافة العبيد (5300-4000 ق.م):

هي حقبة حضارية طويلة الأمد تنتمي إلى العصر الحجري النحاسي وقد وجدت مخلفاتها على طول تهري الفرات ودجلة في مواقع مختلفة، ويمكن تقسيم حضارة هذا العصر إلى قسمين:

جنوبي: وهو الأقدم وقد وجدت فخارياته بكثرة في كل من “إريدو” بالقرب من مدينة “أورك” ورأس العمياء بالقرب من كيش وفي أماكن أخرى.

الشمالي: وجدت نماذج منها بكثرة في الشمال، مثل موقع تل الثلاثات بالقرب من شنگال حيث نقبت بعثة يابانية أربعة مواسم بين سنتي (1956- 1966) وفي “تبه كورا” حيث نقبت بعثة بنسلفانية الأمريكية، وفي الجنوب في مواقع تل العبيد نفسه وأور وإريدو وأورك ومواقع أخرى.

“تل العبيد” تقع غرب مدينة “أور” في جنوب كردستان، ضاحية ذي قار، منح إسمه لفخار العصر الحجري الحديث العائد لفترة ما قبل التاريخ، ومنح إسمه أيضآ لحضارة العصر الحجري النحاسي التي تمثل أول المستوطنات في السهل الرسوبي لجنوب بلاد الخوريين.

الكثيرين من المؤرخين والباحثين و”ماكس فون اوبنهايم” واحد من هؤلاء، يخطئون جدآ عندما يميزون بين السوباريين الكرد والخوريين الكرد. الحقيقة هم شعب واحد وتسمية “سوبار” تعني باللغة السومرية وهي إحدى لهجات اللغة الخورية إم اللغة الكردية الحالية وتعني (الشمال). السومريين بعد توجههم من منطقة الجزيره نحو الجنوب والإقامة في جنوب كردستان وبناء حضارة جديدة كإمتاداد لحضارة الأم، كانوا يسمون الساكنين إلى شمالهم من بني جلدتهم الشماليين أي (السوباريين) وهم ليسوا بشعب مستقل وذات هوية قومية مستقلة عن الخوريين.

وحتى تسمية “الأموريين” تسمية سومرية وتعني الغربيين، وأطلقوها على القبائل العربية الصحراوية التي نزلت إلى الغرب من السومريين كموجة أولى، والموجة الثانية نزلت جنوب موطن الخوريين أي البادية (الأردن وجنوب سوريا الحالية). والأموريين ليسوا منفصلين عن بقية عرب الصحراء سواء أكانوا كنعانيين أو الأكديين والبابليين، الأشوريين والعرب المسلمين هم نفس الطينة ولكنهم قبائل متعددة لا أكثر.

أن منطقة الجزيره وخاصة القسم الشمالي منها أي مثلث الخابور كانت قاعدة الإنطلاق لحضارة الشعب الخوري سلف (السوباريين، السومريين، الكاشيين، الإيلاميين، الهكسوس، الميتانيين، الهيتيين، الميديين والكرد الحاليين) وإنتشر حضاراتهم في كل المنطقة بفضل إنتشارهم فيها وإستيطانها بسبب خلائها من أي شعوب أخرى، وإزدياد عدد الخوريين بفضل إكتشاف الزراعة وتدجين الحيوانات وإستخدامها في العمل والزراعة والنقل، والإستفادة من لحوم وحليبها وجلود بعضها. ومع تطور الوعي البشري تمكن الخوريين من إستغلال مياه الأنهر في السقياة والري، ونقل البضائع عبرها من خلال إبتكار وسائل نقل نهرية، والتجارة مع المدن الأخرى من خلال نهري الخابور والفرات وعبرهما للوصول لخليج إيلامي وعبره التجارة مع الدول الأخرى، وهذا ما ساعدهم في تقوية إقتصادهم والحصول على ما كان ينقصهم من مواد أولية.

وأثناء عمليات التنقيب في موقع مدينة “گوزانا” إكتشف “ماكس فون اوبنهايم” وفريقه مرفأ على ضفة نهر الخابور كانت المراكب تنطلق منه متجهة نحو الجنوب، حيث مجرى نهر الفرات لتبلغ بلاد سومر. وقد ظل الخوريين (السوباريين) قروناً طويلة يعملون ويبنون في هذه المنطقة، فنمت زراعتهم وإزدهرت تجارتهم إلى أن آل الأمر إلى قبائل انحدرت من الشمال الغربي واستولت على بلاد الخوريين، لكن الأمر لم يدم طويلاً لهذه القبائل، إذ هبط عنصر آري آخر من الشمال الشرقي من منطقة بحيرة “وان” بشمال كردستان بعد منتصف الألف الثالث قبل الميلاد، وإستقروا في نفس منطقة ينابيع الخابور في التي تضم المدن الأربعة بداية والمدن هي: ” گوزانا، أوركيش، سريه كانية، سيكاني”. وأسسوا الدولة الميتانية التي يعود أقدم أثر خطي لها إلى منتصف (1500) القرن الخامس عشر قبل الميلاد، وأسسوا عاصمة لهم وسموها “واشوكاني”. وهذا الأثر هو رقم صادر من أمير ميتاني يدعى “شاوشتار” إلى أمير مدينة “نوزي” الخورية قرب مدينة كركوك الكردية، وتدل لهجة الخطاب على أن المُخاطب كان تابعآ، حيث أصبحت أنذاك الدولة الميتانية إحدى أعظم ثلاث دول في الشرق الأدنى مع الدولتين المصرية والهيتية الكردية في ذلك الوقت.

وأقدم مظهر حضاري يصادفنا ما باحت به المكتشفات الأثرية في “گوزانا”، فقد دلت على وجود شعب نشيط وفاعل ومنتج عرفه التاريخ باسم الخوريين الذين أسسوا دولة واسعة الأطراف، وبنى الخوريين مدينة “گوزانا” ويعود تاريخها كما ذكرنا سابقآ إلى (8000) الألف الثامن قبل الميلاد، وتعتبر مهد الإمة الخورية وإنطلاقتها وبالتالي مهد الإمة الكردية. ومدينة أخرى هي “أوركيش” وإعتبرت عاصمتهم السياسية بعد توسع نطاق دولتهم، ولنا موعد مع مدينة “أوركيش” في دراسة تاريخية مستقلة إن شاء الظروف. وحول النشاط التجاري قال الباحث الأثري الألماني: (فون أوبنهايم) أنه من خلال تحليله للمكتشفات الأثرية بمدينة “گوزانا” تأكد له وجود تبادل تجاري نشيط بين الشمال الخوري (السوباري) والجنوب الخوري (السومري) بفضل التقدم الصناعي وإنتاج المراكب النهرية القادرة على نقل البضائع والمواد المصنعة والخام، عبر نهري الفرات والخابور اللذان يلتحمان مع بعضهما البعض شمال مدينة “الميادين”.

إن الآثار التي إكتشفت في مدينة “گوزانا” الأثرية، أكدت وبشكل واضح على أن حضارة الخوريين أسلاف الكرد ذات خصائص مميزة ومستقلة ولا يشبها أي حضارة أخرى من الحضارات القديمة مثل الحضارة المصرية واليونانية. وإستمرت حضارة “گوزانا” زاهرة لحوالي (1100) إحدى عشر قرنآ حتى بدأت تذوب شيئاً فشيئاً تحت تأثير زحف الشعوب الهندو – أوربية ونقصد بذلك الميتانيين الذي إختلطوا بالخوريين وإندمجوا معهم وشكلوا دولة قوية معآ (دولة الخوريين – الميتانيين) في أواسط في (1600) الألف الثاني قبل الميلاد، إمتد نفوذها وسلطانها إلى المملاك المجاورة. سميت الدولة الجديدة “المملكة الميتانية” وعاصمتها “واشوكاني”. وهكذا تراجع دور مدينة “گوزانا” وفقدت أهميتها كمركز إشعاع حضاري دام لألف عام. حتى تعاود النهوض من جديد في أواسط الألف الثاني قبل الميلاد حيث شكلت دولة في الجزيره إمتد نفوذها وسلطانها إلى الممالك المجاورة مثل مصر وجنوب بلاد الرافدين وكامل منطقة شرق البحر المتوسط وشرق كردستان.

مع الوقت تضاعفت قوة هذا الكيان السياسي الجديد شيئاً فشيئاً حتى بسط نفوذه على كامل منطقة الشرق الأوسط وبعد جولات عسكرية بينها وبين مصر تم الاتفاق على المصالح وتم نقل ثلاث أميرات ميتانيات

إلى بلاط مصر كزوجات لملوك مصر. ويقول أوبنهايم بأن الملكة “نفرتيتي” زوجة “توت عنخ أمون” ذات الشهرة الذائعة هي أميرة ميتانية. وبعد أن بلغت هذه الدولة شأنآ عظيماً بدأت بالانحدار شيئاً فشيئاً ليطمع بها الممالك المجاورة لتنقرض بشكل نهائي على يد الهيتين الكرد الذي بنوا دولة قوية في شمال غرب كردستان أي كامل منطقة الأناضول والتي تعني الشرق باللغة اليونانية القديمة، لوقوعها إلى شرق اليونان.

وبعد زوال الدولة الميتانية حوالي العام (1300) قبل الميلاد في عهد أخر ملوك ميتان “شاتوارا الثاني” وحلت محلها الدولة الهيتية على أثر الخلافات الشديدة التي دبت في صفوف العائلة الملكية الميتانية الحاكمة، وإنقسامها بين فريقيين: فريق كان يدعوا إلى توثيق العلاقة مع المصريين أكثر وأكثر وتمثل في الملك أي الفريق الذي كان بيده مقاليد الحكم والذي وقع عدة إتفاقيات مع ملوك (فراعنة) مصر. والفريق الثاني كان يفضل التحالف مع الهيتيين الأقرب لهم عرقيآ، وإستطاع الهيتيين إستقطاب هذا الفريق إلى طرفهم، وتمكن هذا الفريق من الإنقلاب على فريق الملك وبفضل ذلك سيطر الهيتيين على كافة أراضي مملكة ميتان بما فيها عاصمتهم “واشوكاني” ومدينة “گوزانا”، دون خوض أي معركة عسكرية وذلك حوالي (1300) قبل الميلاد.

وعلى أثر إنهيار الدولة الهيتية على يد شعوب البحر حوال العام (1190) قبل الميلاد، أحرقت عاصمتهم القديمة مدينة “حاتوسا” والملك “سوبيلولييوما الثاني” قد لقي حتفه خلال تلك الحملة الشرسة التي شنها شعوب البحر التي إكتسحت المنطقة. وأحرق الغزاة في طريقهم كل شيئ وقاموا بتدمير المدن بشكل وحشي وبربري. بعد ذلك بفترة من الزمن تمكن الأموريين من السيطرة على مدينة “گوزانا” وما حولها من مدن بقيادة قائدهم (كابارا)، وتمكنوا من إنشاء مملكة جديدة على أنقاض الدولة الميتانية وإتخذوا من

مدينة “گوزانا” العريقة مركزآ لمملكتهم تلك. هذه المملكة لم تعمر طويلاً، في وقت بلغت فيه الدولة الآشورية أوج عظمتها وغلبت عليها روح السيطرة والفتح، إذ قام “تيفلات تلاصر الأول” ملك آشور حوالي العام (808) قبل الميلاد بغزوها، ودمر مدينة “گوزانا” وما ضمته من قصور باذخة وأسوار رائعة. وتذكر مذكرات هذا الملك أن حروبا طويلة وطاحنة دارت بينه وبين الآموريين انتهت بطردهم في يوم واحد حتى گرگاميش أي (حرابلس) الحالية.

ورد في بعض الرقم التي وجدت في موقع مدينة “گوزانا” دونت فيها تاريخ الدولة الأورارتية الكردية التي فرضت سيطرتها على هذه المنطقة في عهد ملكهم “مينو بن اشبوني” الذي حكم بين الأعوام (810 – 785) قبل الميلاد، الذي قاد حملة عبر الروافد العليا لنهر الفرات، وإستولى على مناطق ملاطيا بشمال كردستان ومدينة گوزانا بمنطقة الجزيره العليا. وفي عام (745) قبل الميلاد، وصل إلى سدة الحكم في الدولة الآشورية ملك قوي هو “تكلات بلاصر الثالث” (745 – 727 ق.م) قرر مواجهة الأورارتيين بعد أن عزز جناحه الشرقي، بهدف توسيع دولته ونهب خيرات المنطقة وكان ذلك في العام الثالث من حكمه، حيث واجه جيش (ساردوري الثاني) ومعه جيش الممالك الآمورية بقيادة (متع ال) من بيت “أجوشي” واستطاع القضاء على الأورارتيين وفرض سيطرته على مدينة گوزانا.

وبعد إحتلال الأشوريين كامل منطقة الجزيره الخورية – الكردية ومن ضمنها مدينة “گوزانا”، أصبحت المنطقة كلها جزءً من تلك الإمبراطورية الشريرة والدموية. إلا أنهم لم يستقروا في منطقة الجزيره ولا في مدينتي ” گوزانا وسريه كانيه” بسبب الحروب بينهم وبين الهيتيين الكرد، ودلت الإكتشافات الأثرية على أن الآموريين إقتبسوا الفن الخوري، وظهرت لهم نشاطات في مجال البناء والإعمار، وأعطوا البلاد لسانهم الآرامي.

لم يعثر للأشوريين على أي أثر في مدينة “گوزانا” من تلك الحقبة. بينما في المقابل الطبقة التي تعود للعصر المقدوني – اليوناني في المدينة، ظهرت فيها مساكن أنيقة، والكثير من وسائل الترف والراحة، ثم حل الرومان محل اليونايين، وما أن سيطر الرومان على المنطقة، قاموا بإطلاق أسماء رومانية على المدن الخورية وفعل كذلك العرب عندما إحتلوا المنطقة ومن ضمنها مدينة “گوزانا” وبقية المدن في المنطقة.

وبفضل إهتمام الإمبراطور “تيودوز” بمدينة “سريه كانية” أصبحت المدينة تحتل مكانآ مرموقآ وجعلها في مصاف المدن الكبرى وحصنها تحصينا منيعاً، ووضع فيها حامية قوية لحمايتها من أي عدوان خارجي. يذكر بعض المؤرخين وجلهم سريان أن” كيخسرو الثاني” تنازل عنها للرومان، ولكن ليس هناك من وثائق تثبت ذلك. وإستمر الحال هكذا حتى إنهيار الدولة الأشورية الحديثة وسقوط عاصمتها “نينوى” بيد المهاجمين من البابليين والميديين سنة (612) قبل الميلاد. ونجت مدينة “گوزانا” من إنهيار الإمبراطورية الآشورية وظلت مأهولة حتى العصر الروماني البارثي.

وبذلك أصبحت منطقة الجزيره الفراتية الكردية تحت سيطرة الدولة الميدية – الكردية، ودام ذلك حوالي (100) عام، إلى أن تحالف “كورش” الفارسي حفيد أخر ملك ميدي مع البابلين سرآ وشنوا هجوم واسعآ

مشتركآ على الدولة الميدية وذلك حوالي العام (525) قبل الميلاد. وبعد هذا التحول في الخارطة السياسة للمنطقة، وقعت كامل غرب كردستان تحت السيطرة الفارسية ومعها كامل أراضي كردستان. خلال فترة حكم الأموريين والأشوريين والميديين والفرس لمدينة “گوزانا”، لم تشهد المدينة أية أحدات أو تطورات مهمة، بل بالعكس تعرضت للهدم والدمار نتيجة الحروب التي جرت بين القوى المتصارعة عليها وعلى غيرها من مدن الجزيره بغية نهب ثرواتها ومائها، ولم تحظى المدينة بأي إهتمام من قبل المحتلين الذين إحتلوا المدينة والمنطقة المحيطة بها. ولهذا لم نجد أية أثار في موقع المدينة مثلآ من الحقبة الأشورية والفارسية على وجه الخصوص إلا فيما ندر.

وظلت المدينة تحت سيطرة المحتلين الفرس، حتى قام الإسكندر المقدوني بغزو منطقة الشرق الأوسط بأكملها، وهزم الإمبراطورية الفارسية حوالي العام (332) قبل الميلاد، ومنذ ذلك الوقت دخلت المنطقة ضمن نفوذ ما سميوا (الرومان- البيزنطيين)، ومن ضمنها المدن الثلاثة ” گوزانا، سريه كانية، سيكاني.

وأخذت معها مدينة “سريه كانية” وبجانبها مدينة “گوزانا” يحتلان مكاناً مرموقاً على الحدود البيزنطية – الفارسية. الإمبراطور “تيودو سيوليوس” أولى إهتمامآ أكبر بمدينة ” سريه كانية” لتكون في مصاف المدن الحصينة ووضع فيها حامية، فحملت إسمه لفترة زمنية. وعلا شأنها حتى أضحت كأنها مملكة لها شخصية إعتبارية داخل الإمبراطورية الرومانية، وبذلك تراجعت مكانة مدينة “گوزانا” جدآ. وأصبحت “سريه كانية” مركزاً لتلاقي المدرستين اليعقوبية والنسطورية، نتيجة فرض الديانة المسيحية على الخوريين الكرد، وتحويل معابدهم اليزداتية بطريقة همجية إلى كنائس مسيحية لقيطة. وكان لكل مدرسة أديرتها ومعابدها، وقد برز من علمائها ومفكريها الطبيب والفيلسوف (سرگيوس الرأسكاني)، وهو أول من ترجم الكتب الفلسفية والطبية من اليونانية إلى اللغة السريانية في (600) القرن السادس الميلادي.

وحكم الرومان والبزنطيين كردستان التي تمتد من بحر “مرمرة” في الغرب وحتى خراسان في الشرق وجنوبآ حتى فلسطين وخليج إيلام، وشمالآ كانت تضم كل من أذربيجان وأرمينيا وحتى بحر قزوين لمدة (700) عام وإرتكبوا مئات المجاذر بحق الشعب الكردي وكان وجودهم إستيطانيآ سراطنيآ بالمناسبة.

ولكن مع الوقت خسر البيزنطيين الكثير من الأراضي لصالح الدولة الساسانية الكردية، التي أسسها الملك “أردشير الأول بن بابك بن ساسان” عام (224) ميلادي، وتمكنت من السيطرة على الجزء الأكبر من منطقة الشرق الأوسط وإستمرت حتى العام (651) ميلادي.

وحوالي العام (640) ميلادي إجتاحت أراضي كردستان جحافل الوحوش الإسلامية العربية التي كان يقودها (عياض بن غنم) وإستطاع هذا الغازي والهمجي مع جحافله الإجرامية من إحتلال مدن الجزيره الفراتية الكردية بأكملها ما عدا مدينة “سريه كانية” التي إستعصت عليهم. ووقع القاتل (خالد بن الوليد) أسيراً في يد المدافعين الكرد، إلى أن تمكن الغزاة من إحتلالها بعد عام كامل على يد الهمجي (عمير بن سعد) سنة (640) ميلادي، إلا أنها ظلت محافظة على أهميتها وفاعليتها كمركز تجاري كبير ومحطة للقوافل بين أرجاء الإمبراطورية العربية الجديدة. وتؤكد العديد من المصادر التاريخية، بأن الخليفة المتوكل وغيره من خلفاء العرب الأوغاد إتخذوا من المدينة مصيفاً لهم، وأن عملة عباسية ضربت في رأس “سريه كانية” وقتها.

إلا أن الرومان لم يحيدوا فكرهم عن المدن الثلاثة ” گوزانا، سريه كانية، سيكاني” ولم يمر وقتآ كثيراً، حتى غزا “الرومان” من جديد هذه المدن الثلاثة لأهميتها وأهمية موقعها عام (943م) ونهبوها كاملة وأخذوا أعداداً كبيرة من سكانها كأسرى وكنوع من الإنتقام. وفي العام (1129) إستولى على المدن الثلاثة الصليبين بقيادة “جوسلاگ” ولم يمكثوا فيها طويلاً بسبب المقاومة التي لقوها من أهالي المنطقة. إلا أن الكارثة الكبرى التي حلت بمنطقة الجزيره ومن ضمنها هذه المدن الثلاثة عندما إجتاحتها جحافل المغول في العام ( 1224)، وفي المرة الثانية غزها “تيمورلنك” سنة (1394) ميلادية، بعد فشله في إحتلال مدينة “ماردين” المنيعة التي إستعصت عليه وعلى قواته الغازية الدموية. وبعد غزوات المغول حل محلها الإحتلال العثماني.

نهاية هذه الحلقة وإلى اللقاء في الحلقة القادمة.

نحن في إنتظار أرائكم وملاحظاتكم ومنكم نستفيد.