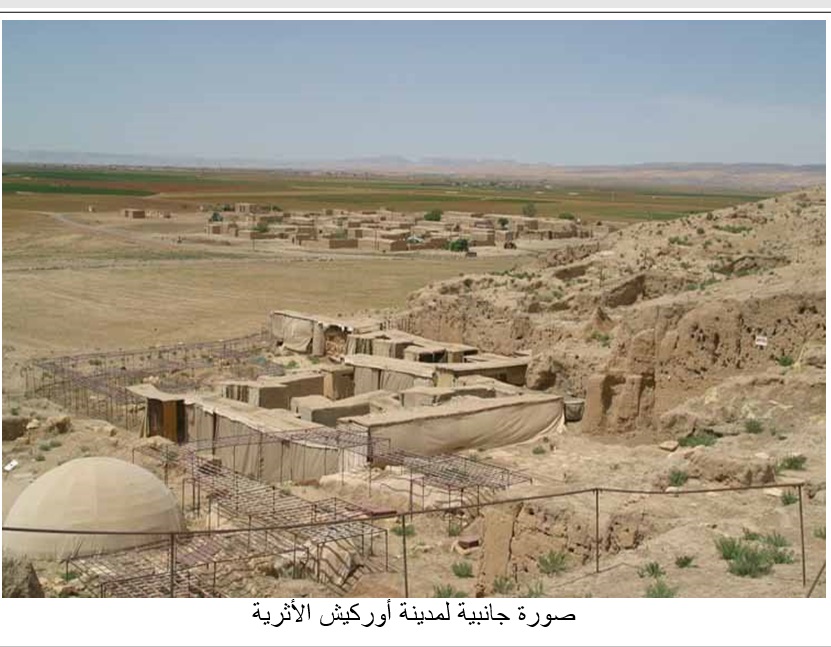

Dîrok û nasnameya Orkêş (Girê Mozan)

ثالثآ، أثار مدينة أوركيش:

Kevneşopên bajarê Orkêş

يعود تاريخ أول محاولة تنقيب في موقع مدينة “أوركيش” إلى عام (1934م)، عندما قام العلم الإنگليزي “ماكس مالوان” بسبر محدودة في الموقع، وتوقف الأمر عند هذا الحد حتى العام (1984م)، عندما بدأت

عملية التنقيب الفعلية في مدينة “أوركيش”، حيث قامت بعثة أمريكية تابعة لجامعة “لوس أنجلس” تحت رئاسة السيدين: “جورجيو ومارلين كيلي بوتشلاتي” بأولى عملياتهما التنقيبية في موقع عاصمة الدولة الخورية. وبعد عدة سنوات من العمل الدؤوب تمكنت هذه البعثة الإحاطة بموقع مدينة أوركيش عاصمة الخوريين بشكل شبه كامل. وإستطاعت تحديد العديد من العلامات مثل “معبد الأسد” الذي بُني على قمة يصل إرتفاعها إلى (27) متر فوق مستوى السطح الأصلي للمدينة الأولى.

هذا المعبد يبدأ بساحة تربط القصر الملكي بمصطبة المعبد الضخمة، والتي كانت تستخدم كمكان لعبادة الألهة. وعلى قمة المصطبة يقف معبد صغير نسبياً، والذي كشف عنه في أول مواسم التنقيب وذلك في عام (1984). أرخ العلماء تاريخ المعبد إلى حوالي منتصف القرن الثالث (2350) قبل الميلاد. وأظهر المسح الجيوفيزيائي بأن المصطبة هي في الأصل كانت منشأة هائلة وذات شكل بيضوي كبير، ومحاطة بسور يفصل هذا الفضاء الديني المقدس عن الفضاء الدنيوي أي بقية المدينة. وللسور بوابة يتقدمها درج يحيط به تشكيل معماري على شكل مصاطب يدعى “أپرون” وكان نمط شائعآ في ذاك الوقت وإنتشر في كامل غرب وجنوب كردستان.

ويتصل هذا المعبد بقصر الملك “توبكيش” الذي بني حوالي العام (2250) قبل الميلاد، عن طريق ساحة واسعة، والقصر يتألف من جناحين وساحة خارجية تحيط بالجناح الرسمي له، الجناح الأول من القصر منخفض ويحتوي على الأجنحة الداخلية وتتألف من أربعة أقسام هي:

1- المدخل. 2- المخزن الخاص بالعائلة المالكة. 3- قسم إحتياجات الملك. 4- القسم الرابع لم يستطع الباحثين من معرفة وظيفته بالدقة. أما الجناح الثاني للقصر، فكان الجناح الرسمي، ويرتفع عن الجناح الأول بحوالي (2.5) متر، وكان يعيش فيه الملك وعائلته وحاشيته، ومنه كانت تدار شؤون الدولة، وتصدر المراسيم أو الأوامر الملكية.

بعد هجر القصر، توسعت المستوطنات فوق المكان الذي كان يشغله القصر، وفي البداية كانت المنازل محصورة في الجهة الشمالية وتلك التي فوق جناح الخدمات في القصر، والمستوطنة التالية يعود تاريخها إلى النصف الأول من الألف الثاني قبل الميلاد، عندما كانت المدينة تحت سيطرة ملك مدينة “ميرا” الذي نصب حاكمين من قبله لم يكونا خوريين على المدينة، ورغم ذلك تمكن سكان المدينة من الحفاظ على هويتة مدينتهم القومية الخورية، وسميت هذه الفترة بالاستيطان الخابوري، والذي جاء فوق الاستيطان الميتاني آخر المستوطنات في “أوركيش” القديمة. ورغم صغر مساحة الإستيطاني الميتاني إلا أنه كان مدينة وقد رصفت أرضيتها بالحجارة وأحاطت بالمساكن وبنيت فوق الأرضية مستودعآ للتخزين، كما وعثر على (15) خمسة عشر قطعة برونزية في المكان، إضافة إلى رقيم تعليمي، والذي يرجح فرضية وجود مدرسة لتعليم الكتابة في هذه المستوطنة.

كما تم العثور على منشأة كبيرة بيضوية الشكل ولعل سبب محافظة جدران هذه المصطبة على حالتها الجيدة، هو إستمرارية إستخدامها وفق رأي الباحثين حتى أواخر فترة سكن أوركيش القديمة، وصولاً إلى المرحلة الميتانية، حتى تقلصت مساحة المستوطنة إلى حد كبير للغاية، لكنها ظلت محافظة على مكانتها الهامة كمركز ديني يزداني. لكن القسم العلوي من المعبد الميتاني إنهار بفعل عوامل عديدة، ولكن بقيت المصطبة على نفس الارتفاع.

هذا إضافة إلى كتل معمارية تعود إلى بدايات الألف الثاني قبل الميلاد، وإلى جانب ذلك عثر العلماء في القصر على أكثر من (1000) ألف طبعة ختم لأكثر من (100) ختم مختلف، كما ووجدت نصوص مدرسية بغرض تعليم الكتابة، وهذا يدل على مدى التطور الذي وصلت إليه مدينة أوركيش عاصمة

الخوريين. كما وعثر الباحثين في الموقع على (5) خمسة أختام خاصة بأحد ملوك أوركيش تحمل إسم الملك “توبكيش” ونقشت عليها صور الملك والملكة “أكنيتوم” وإلى جانبها وجدوا بعض أدوات برونزية واللقى الأثرية. صنعت الأختام من الطين والحجر وتعود في معظمها هذه إلى (4000) الألف الرابع قبل الميلاد، ويتراوح إرتفاع الختم الواحد من (2- 3) سم، وعرضها حوالي (2) سم.

وبفضل هذه الأختام إستطاع العلماء والباحثين من التعرف على الكثير من التفاصيل المهمة عن تاريخ مدينة أوركيش. وقدمت معلومات هامة لنا عن حياة القصر ونوع العلاقات الاجتماعية بين أفراد العائلة المالكة، وحياتهم الخاصة. والملفت في هذه الأختام، أشارت بوضوح لأهمية المرأة ودورها في المجتمع الأوركيشي – الخوري، ومدى إنخراطها في العمل مع العاملين في الإنتاج، و تنظيم الهدايا التي يقدمها المزارعون والصناع من المدينة وخارجها للملك، والإشتراك في تنظيم حفلات الاستقبال التي تقدم فيها الهدايا، وهذا يدل على دورها الإجتماعي والإداري الهام، ويشير ذلك أيضآ على المستوى العالي الذي وصلت إليه المدينة من حيث الإدارة والتنظيم.

إضافة إلى ذلك كشفت لنا هذه الأختام، تفاصيل عن الشؤون الإدارية في المملكة والدور الذي كان يلعبه المعبد اليزداني الخوري والقصر جنبآ إلى جنب، إضافة إلى أنواع الطعام والشراب، والمواضيع المتعلقة بالميثيولوجيا الخورية، الألهة، الرموز، ووظيفة “بابا” المعبد. كما إن تلك الأختام أعطت صورة واضحة عن الشأن الاقتصادي للمدينة، وحتى اللغة المستخدمة من قبل سكان المدينة الأصليين – الخوريين، وذلك

عن طريق النقوش التي نقشت عليها وتمثلت في الصور والرسومات والأفكار التي شملتها وهي متعددة

ومتنوعة، منها أنواع الثياب والهدايا التي كانت تقدم إلى الملك وزوجته وحاشية الملك والعاملين بالقصر.

كما عثر الباحثين في موقع المدينة على مجموعة كبيرة من تماثيل الحيوانات المصنوعة من الطين، وبذلك أعطتنا صورة واضحة عن أنواع الحيوانات التي كانت تعيش في المنطقة، وعن طبيعة الحياة البرية قديمآ في منطقة الجزيره الفراتية العليا، وأنواع الحيوانات التي تمكن الخوريين من تدجينها وإستخدامها في أعمالهم. بعض هذه التماثيل هي للحيوانات البرية في هذه المنطقة من غرب كردستان. وفي المقابل نجد أن التماثيل الآدمية في مملكة أوركيش نادرة الوجود، إذا ما قورنت بتماثيل الحيوانات التي كانت منتشرة بكثرة في حضارة أوركيش – الخورية.

كما كشفت أعمال التنقيب في الموقع عن عدة سويات، من الألفين الثالث والثاني قبل الميلاد، وبعد هذا الإكتشاف أيقن الباحثين أنهم وجدوا مدينة “أوركيش” عاصمة الدولة الخورية التي كانوا يبحثون عنها منذ زمن بعيد. والسويات الأثرية الثلاثة المكتشفة، هي سويات إستيطانية بشرية تشمل الفترة الزمنية الواقعة بين الأعوام (3000 – 1500) قبل الميلاد.

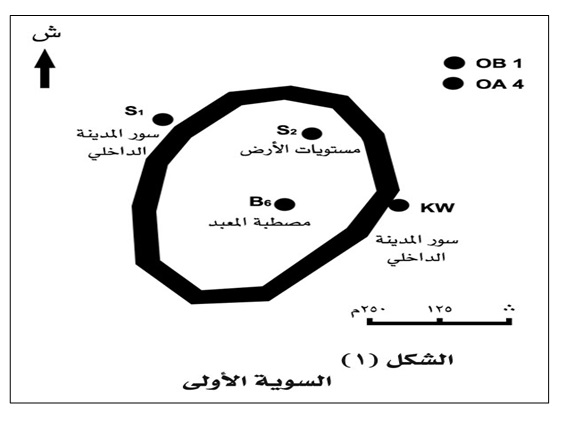

السوية الأولى:

تعود تاريخ هذه السوية إلى بداية الألف الثالث قبل الميلاد، أي حوالي (2750) قبل الميلاد، وأهم ما تم إكتشافه في هذه السوية هو: مصطبة المعبد اليزداني، سور المدينة الداخلي، والذي ببلغ سماكته حوالي (6) ستة أمتار، الخندق المائي والمقبرة. إضافة لذلك عثر في هذه السوية على أوان فخارية تحمل زخارف هندسية مطلية باللونين الأحمر والأسود، وطلاء مشابه للون القرمزي. وعُثر على نماذج منه في منطقة (دو- يالى ونيبور) في جنوب كردستان. وإلى جانب ذلك عثر على جرار ذات قواعد، إضافة إلى الكؤوس والأواني من نوع الفخار المعدني والدبابيس البرونزية، تعود إلى منتصف الألف الثالث قبل الميلاد.

في هذه الفترة الزمنية بلغت مدينة أوركيش أقصى إتساع لها ووصلت مساحتها نحو (150) هكتاراً. ويأتي إكتشاف المعبد المبني في أعلى قمة التلة، تحت الطبقة السطحية مباشرة ضمن أهم الإكتشفات الأثرية، إضافة إلى العديد من الأبنية الإدارية المهمة. ومن المكتشفات المهمة الأخرى في هذه السوية هو

العدد الكبير من طبعات الأختام التي دلت على مدى التطور الذي وصلت إليه المدينة من حيث الإدارة والتنظيم. وعثر على قسم كبير من الأختام في الأنقاض المحروقة خارج سور المدينة. بجانب ذلك عثر الباحثين على عدد من التماثيل والأواني الفخارية ذات الوظيفة الإدارية المرتبطة بالمعبد.

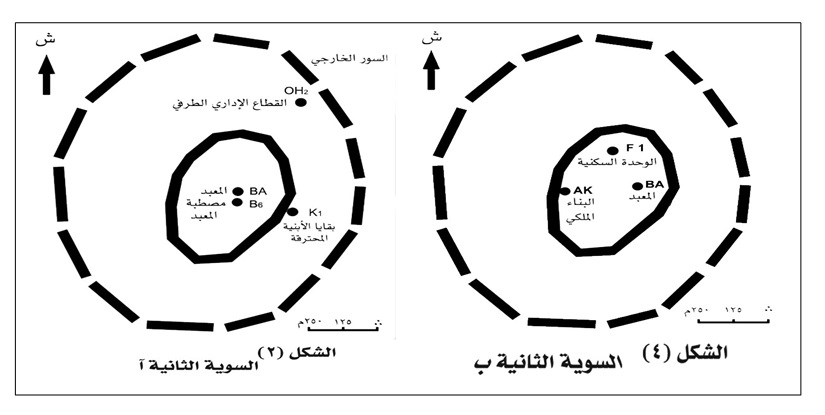

السوية الثانية:

يعود تاريخ هذه السوية إلى منتصف الألف الثالث، أي حوالي العام (2500) قبل الميلاد، وأهم مكتشفات هذه السوية هو معبد “كوماربي” المبني في أعلى قمة التلة وتحت الطبقة السطحية مباشرة ويعود تسميته إلى اسم الملك الذي بنى المعبد حوالي (2400) قبل الميلاد الذي عرف عن طريق تمثالين لأسدين من البرونز وجدا داخله، كما وإن أساسات المعبد باقية إلى اليوم وتغطي فترات مبكرة من المعبد ذاته. ومن خلال دراسة المعبد تبين للباحثين أن المعبد ظل يعمل خلال هذه الفترة الزمنية. وقد عثر في هذه السوية أيضآ على أبنية إدارية وغرفة تخزين للمونة، ووجد داخلها رقيمان مسماريان يدلان على النفوذ الإداري الأكدي في هذه المملكة الخورية.

أكثر العمارات أهمية في هذه المرحلة هو القصر الملكي، وكشفت الحفريات داخله عن منطقة التخزين وقسم الخدمة وقسم من مدخل القصر. إضافة لذلك عثر الباحثين في جنباته على أختام وطبعات أختام

كثيرة مما يشير إلى إستعمال الأختام إستعمالاً واسعاً في القصر الملكي، والتي تركت لنا معلومات

تاريخية قديمة مهمة عن سلالة الخوريين الذين حكموا المدينة، هذا إلى جانب طبعات أختام الأبواب والجرار.

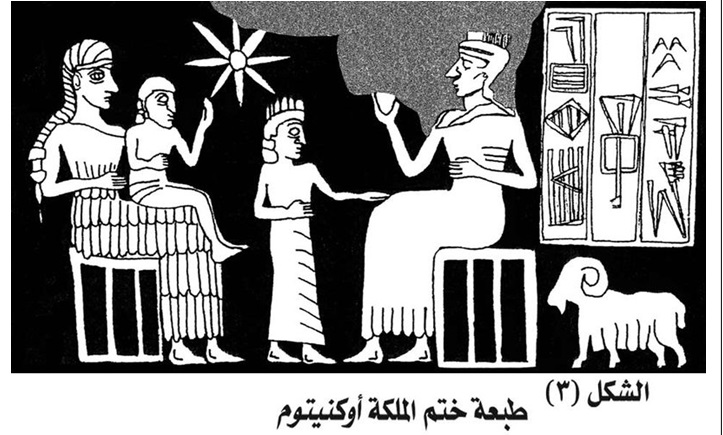

وتعود هذه الأختام إلى أفراد الحاشية الملكية والملكة والملك. أما الاكتشاف الأكثر تميزآ كان تعرف الباحثين على إم الملك “توبكيش” وإسم الملكة “أوكنيتوم” إضافة إلى لقب الملك “إندان”.

وقدمت هذه الأختام معلومات كثيرة عن حياة سكان القصر، ومنها تنظيم حفلات تقديم الهدايا التي كان يقدمها كل من المزارعين والصناع للملك وحاشيته. إضافة لحفلات ومراسم الاستقبال التي كانت تتم مباشرة، وبمشاركة الملكة في إدارة بعض الشؤون الخاصة بالقصر. وتُظهر إحدى طبعات تلك الأختام الملكة وفي حضنها طفل وقبالتها يجلس الملك مع شاب يرتدي تاجا يعتقد أنه ولي العهد. أما الأواني الفخارية في هذه السوية كانت من النوع العادي المعروف في سوية المعبد وتعود للنصف الثاني للألف الثالث قبل الميلاد.

إضافة لذلك عثر في هذه السوية على بناء إستثنائي، ملفت للنظر وهو عبارة عن تجويف واسع وعميق، مغطى بالحجارة تحت مستوى سطح الأرض، وكان الخوريين يستخدمونه لإستدعاء أرواح العالم السفلي

فيه، عبر وسيطة كانت تقوم بترجمة عبارات الهمس التي تُطلقها تلك الأرواح. وكان لهذا الطقس علاقة بالمفاهيم الإيمانية والعقائدية التي كان يؤمن بها الخوريين حينذاك، ومن هنا جاء أهمية هذا المبنى، ولا يزال لهذا البناء وقع كبير على الزوار بسبب ضخامته، والذي ظل محتفظآ بصلابته رغم كل الظروف والعوامل الجوية التي تعرض لها، ومرور زمن طويل جدآ على إنشأائه قبل أكثر من (6000) ستة ألاف عام من الأن.

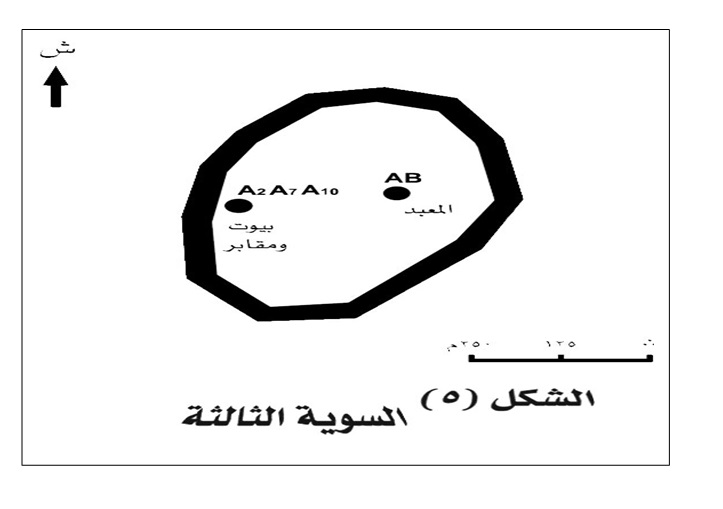

السوية الثالثة:

أما السوية الثالثة فيعود تاريخها إلى النصف الأول للألف الثاني أي حوالي العام (1500) قبل الميلاد، وهي بداية مرحلة إنحسار الاستيطان البشري في موقع مدينة أوركيش، ومن ضمنها المدينة الداخلية. وكُشف العلماء في هذه السوية عن بيوت سكن متواضعة ومختلفة، إضافة لبقايا قبور ومخازن ومخابز. وتميزت الأواني الفخارية من هذه الفترة بإستخدام “القار” في صنعها وحفظها وزخرفتها. وكانت عموماً من الأنواع الفخاريات الخشنة. بعضها حاول تقليد الأشكال والزخارف التي كانت فيها منذ بداية الألف

الثالث ومنها الفخار المعدني، إضافة إلى الفخار الملون المسمى بفخار “الخابور”. وفي المراحل الأخيرة من حياة المدينة، وجد العلماء آثار استيطان بسيطة تعود إلى منتصف الألف الثاني قبل الميلاد أي عصر مدينة “نوزي” الخورية الميتانية.

الأختام الخورية وأهميتها:

Morên Xoriyan û girîngiya wan

لا شك فيه أن الأختام إحتلت مكانة هامة للغاية في حياة المجتمع الخوري، سواء على مستوى الرسمي المتمثل بالقصر الملكي وحاشية الملك، وطبقة رجال الدين وطبقة التجار والحرفيين. ومن هنا هذا الكم الهائل من الأختام التي عثرعليها الباحثين في القصر الملكي والمعبدين وفي مواقع أخرى من المدينة. والأختام كانت عبارة عن رموز إجتماعية، دينية، طبيعية، وكل رمز كان له مكانته لدى أفراد المجتمع.

هنا لا بد من ملاحظتين قبل الدخول في تفاصيل الحديث عن الأختام وهما:

الملاحظة الأولى: أن الخوريين أسلاف الشعب الكردي هم أول شعب في التاريخ من إبتدعوا الأختام وإستخدموها في التجارة والعلامات التجارية التي نراها اليوم في كل أنحاء العالم منبعها غرب كردستان ومن ضمنها مدينة أوركيش.

الملاحظة الثانية: الأختام كانت جزء من ثقافة الشعب الخوري سلف الشعب الكردي، وبدليل إن صناعة الأختام شملت جميع المدن الخورية وإستخدمت من قبل سكانها، ومن ضمنها المدن السومرية، الإيلامية، الميتانية والهيتية، وكل هؤلاء خوريين كرد، وعن الكرد أخذ العالم فكرة الأختام وإستخدامها مثل المئات من الإبتكارات المتقدمة الأخرى، ومن ضمنها تقسيم الساعة إلى (60) دقيقة.

أهمية الاختام الخورية تجلت في المقام الأول، أنها أرخت للكثير من الأحداث التاريخية وعرفتنا على الرموز المقدسة لدى الخوريين مثل: الألهة، العفاريت، المشروبات الكحولية، الحيوانات المدجنة والبرية، نمط التجارة، نمط الحياة الإجتماعية، … إلخ. وتبين للباحثين أن الخوريين سكان مدينة أوركيش، كانوا يضعون فقط صور الألهة والحيوانات والأشكال الهندسية التي تعني لهم الشيئ الكثير على الأختام، ولهذا كانت هذه االصور تشكل جزءً مهمآ من الختم لا بل هي قيمة الختم. والختم كان يقدر بالرمز المنقوش عليه، ويدل على مستوى الإجتماعي للشخص الحامل له.

وإلى جانب ذلك كان الخوريين يؤمنون بأن وجود صور ألهتهم على تلك الأختام تمنحهم نوع من الحماية لهم ولأملاكهم. وهذه العادة تدل على ثقافة المجتمع الخوري في ذاك الزمان ومعتقداته، ولا ننسى لليوم الكثيرين من الكرد وغيرهم من شعوب المنطقة يضعون أشياء في رقبتهم أو يعلقونها على ثيابهم بهدف حمايتهم من العين والحسد وغير ذلك من الإعتقادات. إضافة إلى ذلك كانت الأختام تستخدم في عمليات التبادل التجاري بين مملكة أوركيش وبقية الممالك الخورية وحتى الغير الخورية.

وبحسب الصورة التي كانت موضعة على الختم، كان يمنح صاحبه نوع من المكانة والوجاهة والهيبة بين الأخرين وكل هذه الإمور كانت يأخذها بعين الإعتبار سكان المدينة، أثناء نقشهم صورة معينة على أختامهم ويتمنون الحماية من آلهتهم. فالأختام كانت عدا عن كونها دليل ملكية شخصية في حالة البضائع ودليل صحة الرسالة في المراسلات، فإنها أيضاً كانت تميمة تبعد الشر عن محتواها وعن صاحبها في نفس الوقت. ومن خلال هذه الأختام المختلفة الصور والرموز المنقوشة عليها، تمكن العلماء من معرفة الكثير عن تاريخ المدينة وأهلها الخوريين، سواء من الناحية الدينية أو المعتقدية، أو التجارية، الحياتية، إضافة للأساطير التي كانوا يؤمنون بها. هذا عدا عن ظروفهم الإقتصادية والإجتماعية، فالأختام في الواقع بمثابة فليم مصورآ عن تاريخ ونمط حياة الخوريين من سكان المدينة، ويجب أن تعامل بوصفها مكتشفات وثائقية في حد ذاتها.

وكانت السلال والجرار الفخارية والصناديق والأكياس وكذلك الأبواب، تختم بهذه الأختام بغرض تأمين محتوياتها، ويعود تاريخ معظم الأختام التي كشفت في منزل (بوشام) وهو منزل كبير يكاد أن يكون قصرآ، إلى الربع الأخير من الألف الثالث قبل الميلاد أي حوال العام (2250). والأختام الخورية هي في الواقع عبارة عن خرزات أسطوانية صنعت من مختلف أنواع الحجارة ومليئة بالعقائد الدينية إلى جانب الأساطير، وصور الآلهة والأحداث الأخرى، والأختام لم تكن إسطوانية في بادئ الأمر بل قطعة مبسطة من طين أو حجر، ولاحقآ ظهر النوع الإسطواني وإعتبر أرقى أشكال الأختام حينذاك.

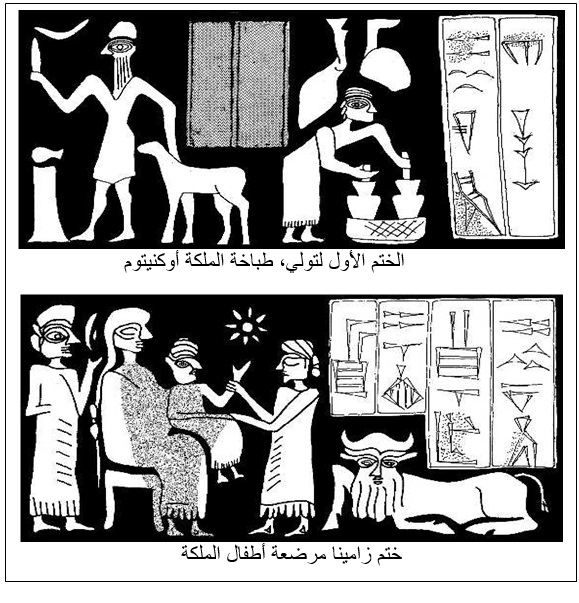

جزء كبير من هذه الأختام كانت تعود للأسرة المالكة وعلى رأسها: الملك توبكيش، الملكة أوقنيتوم، الملكة “تارام أكادا” والملك “إيشار كينوم”، وأشخاص مرتبطين بالقصر كالموظفين الكبار مثل المربية “زامينا” والطباخة “تولي” وبعض الشخصيات المرموقة مثل التاجر “بوشام”، ولم يعثر على مثل هذه الأختام في أي مكان بميزوبوتاميا وفي أي فترة تاريخية قديمة، تحمل خصوصية محددة وتفاصيل تعبر عن ثقافة مختلفة كالتي وجدت في مدينة أوركيش. فقد قدمت هذه الأختام تفاصيل دقيقة للغاية عن مواضيع كثيرة تتعلق بطبيعة العلاقات الاجتماعية بين الأسرة الحاكمة والحاشية، وأيدولوجية السلالة الحاكمة وفكرة الخلافة والتعاقب على العرش وطبيعة الأسماء، الألقاب الملكية والمصاهرات السياسية. كما قدمت لنا تلك الأختام الكثير من المعلومات عنالشؤون الإدارية التي كانت تمارس في المملكة، وأوضحت لنا أيضآ دور المرأة الهام في متابعة تلك الأمور، وإشرافها على البضائع وصرفها والتعاون مع أشخاص ينوبون عنهن في المراقبة والتسجيل وذلك داخل القصر وخارجه، بالإضافة إلى مواضيع أخرى لها علاقة بدور مطبخ القصر ونوعية الوجبات وكذلك أمور التربية والعناية بالأطفال.

ومن جهة أخرى ألقت الأختام الضوء على دور الملكة “أوقنيتوم” إلى جانب زوجها الملك “توبكيش” في إدارة المملكة. ووضحت الأختام بأن الملكة هي من كانت تشرف على المستودعات المخصصة للبضائع، وتشارك زوجها في أمور الحكم والدولة، وهذا ما لاحظه الباحثين من خلال طبعات الأختام وهي تلبس ثياباً راقية وتجلس بمحاذاة زوجها، كما في طبعة الختم المسمى “مشهد العائلة” وكأنها لا تقل مرتبة عنه، وكانت تطلق على نفسها ملكة أوركيش أو زوجة الملك توبكيش.

والشيئ الملفت في هذه الأختام كشفت لنا مكانة “زامينا” المربية في حياة القصر إلى جانب الطباخة “تولي” التي كانت تعمل بالقصر، وتوضح ذلك من خلال طبعات الأختام التي تحمل أسمائهما وهذا يدل

على مكانتهما الهامة في القصر ودورهما الحساس. فكل من “زامينا وتولي” كانتا مرتبطتان بالملكة

“أوقنيتوم” مباشرة حيث كانت المربية “زامينا” تشرف على تربية الأولاد وتلقنهم الثقافة الخورية كاللغة وغيرها. أما السيدة “تولي” كانت تشرف على شؤون الطعام والشراب والوجبات ونوعيتها لغاية تتعلق بالاهتمام بالأطعمة التقليدية والعادات المتعلقة بآداب الطعام.

ومن جهة أخرى ألقت الأختام الضوء على العديد من الشؤون ذات الصلة بالميثيولوجيا الخورية والآلهة ورموزها ودور الكهنة في حياة الناس وواجباتهم الدينية والمدنية. وكما أفصحت الأختام عن مواضيع

إقتصادية عديدة تتعلق بالإنتاج، إضافة إلى هذه المواضيع قدمت لنا الأختام مادة لغوية من خلال النقوش

الكتابية القصيرة ذات الصيغة التعريفية للمشاهد المصورة، كما قدمت صورة عن نوعية وأشكال اللباس والهدايا التي كانت تقدم للملك والملكة وللقصر في تلك الفترة.

كما حملت بعض الأختام نقوشا ذات طبيعة روحية ومراسم الطقوس الدينية، وتقديم الأضحية خلال تلك الطقوس، وظهر في بعض المشاهد كاهنات وثور وشجرة نخيل، منها ما هو عائد للملكة (تارام اكادا)، التي وجدت العديد من الأختام بإسمها.

إن ما يميز فن النقش على الأختام الخورية، هي الواقعية التي تحلى بها هذا الفن، والذي قدم لنا مجموعة كبيرة من الرسوم عن الحياة اليومية للمجتمع الأوركيشي الخوري منها: صورة الملك والملكة زوجته وهما يشربان نخبهما، أيضآ صورة خادمة المطبخ وهي تخض الزبدة، ومغنية بصحبة عازفة الگيتار إضافة لصورة حمل صغير وهو يرضع. والنخب الملكي أكثر الرسوم المكررة على الأختام، إضافة للنخب الملكي نرى الأكواب المخروطية هي الأكثر تكرارآ من بين الأواني الفخارية في الأختام. وعن تأثير الخوري على سكان كامل المنطقة بما في ذلك جنوب كردستان (بين النهرين) يقول المؤرخ وعالم الآثار انطوان مورتكات في كتابه: “الفن في العراق القديم” ما يلي:

“إن فن الأختام إنتقل من الأختام الخورية إلى الأختام في شمال الرافدين إبان العصر الوسيط “.

وكانت الأختام في مدينة “أوركيش” وبقية المدن الخورية مثل “هموكاران، گربراك، ميرا، نوزي، سريه كانية” تصنع من مواد رئيسية مثل: الفخار، الفخار المزجج، الحجر الصابوني، الرخام، حجر الصوان في زمن مملكة أوركيش. ولكن في مراحل متقدمة أخذ الخوريين يصنعون الأختام من المواد المعدنية مثل البرونز والنحاس وثم الحديد. ومع الوقت نوع الصور وأشكال الرسم تغير على الأختام، فمثلآ في عهد الدولة الميتانية، بدأ ظهور الطائر طاووس على الأختام كرمز ديني، والذي كان يرمز إلى الإله “فارونا”، وغير ذلك من الرموز الدينية الجديدة، مثل رجل مجنح وكان يرمز للإله “ميترا”.

ومن الأشياء المهمة الأخرى التي كشفت الأختام النقاب عنها هو دور المرأة الخورية – الأوركيشية الكردية. بفضل هذه الأختام وطبعاتها، تعرفنا على دور المرأة المهم في الحياة السياسية، والإجتماعية والإقتصادية والإدارية. وهذا أمر ملفت للنظر جدآ في هذا الوقت المبكر من التاريخ الإنساني أن يكون للمرأة هذا الدور البارز، وهذا يعود للديانة “اليزدانية” الكردية المسالمة، والتي لا تميز بين النساء والرجال نهائيآ، وبدليل إن أكثرية ألهة الخوريين كانوا إناثآ لا ذكور، ومن هنا كانت هذه المكانة المميزة للمرأة في المجتمع الكردي وهي مستمرة حتى الأن وإن بدرجة أقل نتيجة التأثير الإسلامي. ورغم إجبار أكثرية الشعب على إعتناق الديانة الإسلامية الشريرة والهمجية، حافظ المجتمع الكردي على مكانة المرأة والإختلاط بين الجنسين بقيا جزء من ثقافة المجتمع الكردي، ولم ينحدر للدرك العربي المقيت، الذي ينظر للمرأة بنظرة دونية.

ورأينا أن الأختام كانت تحمل أسماء سيدات يعملن داخل القصر الملكي، ومنهن زوجة الملك “أوقنيتوم”

ويعتقد هذه التسمية أكدية بحكم المصاهرات السياسية بين العائلات الملكية، وخاصة خلال الألفين الثالث والثاني قبل الميلاد، فكان ذلك أمرآ شائعآ. كما تزوج خليفة الملك توبكيش، بالأميرة “تارام أكادا” ابنة الملك الأكادي “نارام سين” حفيد (سرگون)، والهدف من تلك المصاهرات السياسية تمتين العلاقات بين الطرفين وتجنب الحروب والصراعات، ورئيسة الطباخين السيدة “تولي”والمربية أو الحاضنة “زامينا”.

هذا وقد عثرت البعثة الأمريكية التي نقبت في موقع مدينة أوركيش، على عشرات الأختام وطبعاتها العائدة للملكة “أوقنيتوم” ضمن الجناح الخدمي حيث غرف الخزن والمطبخ والمستودعات. وكانت هذه الأختام صغيرة الحجم ومصنوعة من الحجر، بارتفاع (2) سنتيمترين وتحمل مشاهد وصوراً تدل على أدوارها المتنوعة داخل القصر الملكي، وغالباً ما كانت تلك الطبعات موجودة على الجرار والصناديق والسلال والحقائب والحوايا والأبواب.

إضافة لذلك عثر الباحثين على طبعة ختم تظهر عملية إنتاج الفخار، حيث تظهر فيها امرأة وهي تعمل على صنع نوع من الجرار الفخارية، وهذا المشهد له دلالة إجتماعية وإقتصادية مهمة للغاية وتدل على مشاركة المرأة الفعالة في العمل بمختلف أصنافه وليس في الزراعة فقط، وكان لهذه المشاركة صدآ وتأثيرآ كبيرآ على المجتمع الأوركيشي وبقية المجتمعات الخورية في المدن الأخرى. وقد وجد العلماء نماذج من تلك الفخاريات التي كانت تصنع بين ممتلكات عائدة للملكة “أوقنيتوم”. كما ويعتقد العلماء أن الملكة كانت تشرف بنفسها على الفنانين الذين كانوا مكلفين بصناعة أختامها، ويبدو أنها هي من كانت تقترح شكل الصور والوضعيات والنقوش (الكتابات) التي كانت تدون على الأختام.

ليس فقط الملك وحاشيته وكبار الموظفين وطبقة التجار كانوا يملكون الأختام، بل حتى رئيسة الطباخين

السيدة “تولي” كانت تملك ختمآ خاصآ بها ومعها المرضعة “زامينا”. هذا ما أكدته الإكتشافات الأثرية في موقع المدينة أي الأختام.

فمن خلال التعرف على المطبخ الملكي، وكان عبارة عن غرفة واسعة يتوسطها فرن وإلى جانب الفرن هناك غيرها من االأدوات الأخرى المتعلقة بالطبخ. أدرك الباحثين أن المسؤول عن المطبخ كانت إمرأة، وقد عثروا على حوالي خمسين كسرة من طبعات أختامها متناثرةً فوق أرضية المطبخ والغرف المجاورة له. ومن خلالها إستخراج نموذجين من الأختام، يصور الأول مشهداً لرجل يهم في ذبح خروف ولإمرأة تزبد اللبن في وعاء، وعلى يمينهما علامات مسمارية من صفين طولانيين ووجد على الثانية لقب طباخة الملكة، لكن الباحثين لم يتمكنوا من قراءة إسمها كاملة بسبب تأكل حروف الصف الأول على ما يبدو نتيجة كثرة إستخدام الختم.

لكن بعد عدة سنوات من التنقيب عثر العلماء على طبعة ختم آخر سمحت لهم بالتعرف على صورها وعلى إسمها بوضوح “ختم تولي طباخة الملكة أوقنيتوم. كانت إمرأة خورية تعمل لدى الملكة، ولائحة الطعام المقدمة في البلاط الملكي كانت تتميز بطابع المطبخ الشمالي رغم إنحدرت الملكة من الجنوب. ومرضعة الملكة “زامينا” أي مرضعة أطفال الملكة أوقنيتوم، وجد لها ختم وبفضل هذا الختم تعرف الباحثين عليها وعلى بقية الأشخاص وأدوارهم ومكانتهم.

المساكن المتأخرة:

Avahiyên dereng

أولآ التلة التي بنيت عليها المدينة ليست طبيعية ولم تكن تلة واحدة، ومع كل توسعة كانت تضاف تلة أخرى جديدة للتلال الأخرى. والتلال الأولى أقدم بكثير من التلال اللاحقة، لأن أوركيش بدأت كقرية ومع مئات السنين إن لم يكن ألاف السنين تحولت إلى مدينة. ومن هنا تجد هناك تلة أعلى من الأخرى وغطيت بتربة وغطاء نباتي. هذا لا يمكن ملاحظته من الخارج، هذا يمكن رؤيته عندما يصعد المرء إلى سطح المدينة. لاحظ ذلك العلماء الذين عملوا في الموقع ونقبوا فيه عن الأثار، أولآ من خلال الكسر الفخارية التي كانت منتشرة على السطح والمرئية بالعين المجردة. وثانيآ، من الترسبات الترابية تمكن الباحثيين تمييز ذلك، وتكوين فكرة أولية عن الفترات الزمنية المختلفة، التي نشأت فيها كل تلة على حدى والإستيطان البشري فيها.

المستوطنات الأخيرة التي بنيت في الموقع، تم بنائها في أعلى قمة في التلة، وذلك بعد هجر القصر من قبل ساكينه، وهذا عائد للتطورات السياسية التي مرت بها المدينة وما تعرضت له من غزوات خارجية، وإحتلالات التي كان لها كلمة الفصل فيمن يحكمها ومصيرها.

المستوطنة المتأخرة يعود تاريخها إلى الربع الأول من الألف الثاني قبل الميلاد أي تعود للعام (1750) ق.م، عندما كانت المدينة، تحت سيطرة ملك “ميرا” الغير مباشرة، ومدينة ميرا هي الأخرى كانت محتلة من المحتلين الأموريين الساميين، الذين نصبوا حاكمين عليها هما “كانا تيرو، هازيران” وكليهما لم يكونا من العنصر الخوري، ومع ذلك حافظ سكان المدينة من الخوريين على هويتهم القومية الخورية في كلتا

المدينتين (ميرا، أوركيش)، ويشهد على ذلك العديد من اللقى التي وجدت في منازل هذه الفترة في مدينة أوركيش. كما هو الحال مع الكرد خلفاء الخوريين، الذين تراهم لليوم متمسكين بهويتهم القومية رغم أنهم محكومين من قبل المحتلين العرب، التتار والفرس. وبعض هذه المعثورات مُصورة في اللوحات التي عثر عليها الباحثين.

وتنقيبات العام (2004) كشفت للباحثين أن هذه المستوطنة الأخيرة لم تكن قرية وإنما مدينة صغيرة رغم مساحتها الجغرافية الضيئلة. ويدل على ذلك تلك الشوارع ذات الأرضيات المرصوفة بالحجارة التي أحاطت بمساكنها ومنها الطريق إلى المعبد. وحتى مستودع للتخزين بني على أرضية مرصوفة، وعُثر في هذا المستودع على (15) قطعة برونزية، إلى جانب رقيم تعليمي مما يدل على وجود مدرسة لتعليم الكتابة في المستوطنة. كل هذه الأدلة والأثار، لا يمكن إيجادها في قرية صغيرة ولا تتوافق مع المنطق ومقاييس ذاك الزمان الغابر.

أما قصر الملك توبكيش وزوجته أُقنيتم الذي بني في عهدهما، أستعمل أيضآ من قبل خليفتيه: زوج تأرم أجادا وإيشار نابشتوم، وفي نهايات الألف الثالث قبل الميلاد، هُجر القصر وتوسعت المستوطنات فوق المكان الذي كان يشغله القصر في البداية، وكانت المنازل محصورة شمالاً، والمنطقة الواقعة فوق جناح الخدمات أصبحت موقعاً أُقيمت عليه نشاطات إجتماعية وخُزنت فيه مواد تموينية. عرف القصر ثلاثة ملوك أُركيشيين هما: “سادار، مات وأتال، شين وأن”.

المعبد العالي:

Mandegeha bilind

عندما إكتشفه العلماء وجدوه في حالة جيدة، وبرأي العديد من الذين عملوا في الموقع مازال يحتفظ بشكلة الأصلي الذي يعود تاريخه إلى حوالي (4000) أربعة ألاف سنة قبل الميلاد. وبحسب رأي الباحثين فإن مستوى المكان الذي بني فيه المعبد كان أخفض، بعدة أمتار وقد يصل إلى حوالي (8) ثمانية أمتار عن مستوى بقية المدينة، وفي حينها كان المدينة القديمة عبارة عن ساحة تربط القصر الملكي بمسطبة المعبد الضخمة. وأقيم على قمة التلة معبد صغير نسبياً، وتم كشفه في أول موسم للتنقيبات وكان ذلك في العام

(1984). والتلة التي أقيمت عليها المعبد الخوري الرئيسي، وهي تلة ضخمة وتتناسب مع حجم المعبد الضخم. وبحسب الباحثين يعود تاريخ بناء المعبد الرئيسي إلى العام (2350) قبل الميلاد. ويرتفع موقع المعبد عن السطح الأصلي للمدينة القديمة بحوالي (27) متراً.

ولم يبق من مداخل المعبد إلا المدخل الجنوب الغربي، الذي مازال محافظاً على هيئته الفخمة. أما المعبد نفسه فلم يبقى منه فوق المسطبة إلا الإطار الخارجي، ومن خلال الأرضيات القليلة المتبقية من المعبد، قدر بعض العلماء تاريخ بنائه بين الأعوام (2400-2300) قبل الميلاد وأنا أختلف مع هذا الرأي. لماذا؟ لأن القصر الملكي بني في العام (2250) قبل الميلاد، حينها كان المعبد موجودآ والناس تتعبد فيه منذ زمن بعيد. أنا أميل للرأي الأول، الذي يرجح تاريخ المعبد إلى (4000) الألف الرابع الميلاد، ولربما أكثر من ذلك.

يعتقد العلماء الذين نقبوا في موقع المدينة، إن سبب محافظة جدران المسطبة على حالتها الجيدة، يعود ذلك إلى إستمرارية إستخدامها حتى أواخر فترات سُكنى أوركيش القديمة، وصولاً إلى الفترة الميتانية وبعدها تقلصت المدينة إلى حدٍ كبير جداً، ولكنها بقيت محافظة على مكانتها الهامة كمرز ديني مُقدس عند الكرد الخوريين. للأسف أنجرف القسم الأعلى من المعبد بشكل كبير، ولكن المسطبة حافظت على نفس الارتفاع التي كانت عليه. وعرفت المدينة إلهة الطقس، وكذلك كبير الألهة ويدعى “كوماريو”.

نهاية هذه الحلقة وإلى اللقاء في الحلقة القادمة.

نحن بإنتظار أرائكم وملاحاظتكم ومنكم نستفيد.