Dîrok û nasnameya Orkêş (Girê Mozan)

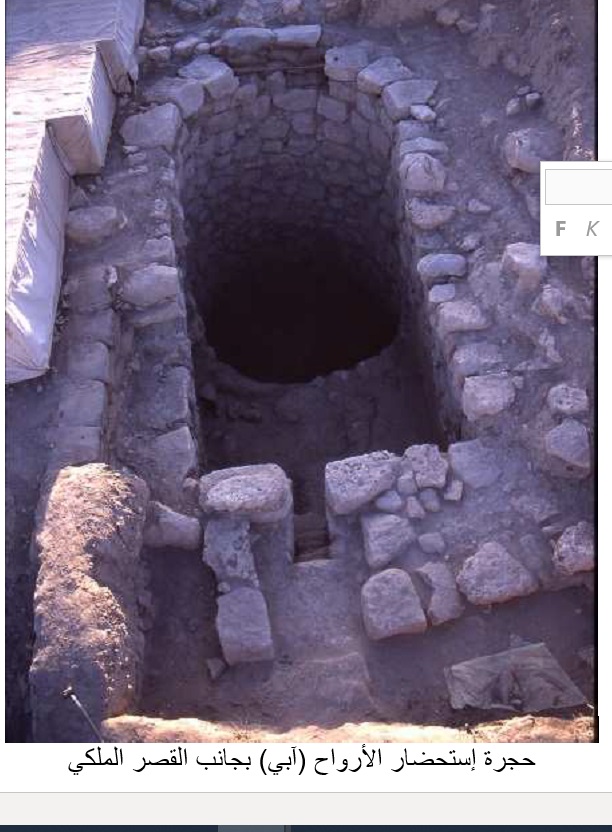

حُجرة إستحضار الأرواح:

Jora komkirina giyanan

إن حجرة إستحضار الأرواح عميقة وطويلة ودائرية الشكل، تبدو وكأنها حفرة وهي ليست كذلك، وتعتبر من أقداس الأماكن الدينية في المدينة والعالم الخوري بأسره، وكان الخوريين يطلقون عليها تسمية “أَبِي” بلغتهم الكردية. غرفة إستحضار الأرواح هي صرح معماري مبني تحت الأرض يستخدم بشكل منتظم وخصوصاً في الليل. وكانت بمثابة قناة تواصل بين العالم الفوقي (الأحياء) والعالم السفلي (الموتى) الذي

يلفه الغموض بسبب عدم معرفة الإنسان بمصير الموتى، إلا أن الخوريين حينذاك كانوا يعتقدون أنهم عالمين بهذا العالم، حيث كانوا يؤمنون بقدرتهم على الولوج إلى هذا العالم المبهم وتفسير صدى أصوات

الأرواح. وللمعلومات إن مثل هذه الحجرات مرتبط إرتباطآ وثيقآ بالديانة “اليزدانية”، وليس صحيحآ أنها الوحيدة في ربوع كردستان- وطن الخوريين، التي تضم الكيانات التالية: (تركيا، ايران، سوريا، لبنان، العراق، الكويت)، موجود مثل هذه الحجر في جنوب كردستان وشمالها وشرقها، وهو مكان مخصص حصرياً لأداء طقوس إستحضار الأرواح.

يصعب على أي إنسان غير “يزداني” فهم أسباب عمق هذه الحجرة وعزلها عن الضوء. السبب في هذا العمق وحجب الضوء عنها، هو عائد لإيمان الخوريين اليزدانيين – الكرد، أن الأرواح لا تحضر في

الضوء لأنها لا تريد أن يراها الإنسان بشكل واضح ويتعرف على ملامحها، ولهذا كانوا يجعلونها على

عمق معين داخل الأرض. وبالمناسبة حتى اليوم ترى بعض المدعين أنهم يحضرون الأرواح يمارسون ذلك في غرف مظلمة. والسبب الثاني في ذلك هو إعتقاد الخوريين بأن المسؤولين عن العالم السفلي يسكنون تحت الأرض، وللوصول إليهم لا بد من الإقتراب منهم والنزول إلى عالمهم. أما السبب الثالث في ذلك، هو تأمين جو من الهدوء والسكينة حتى يستطيعوا سماع صوت الأرواح.

كما جاءت النصوص الهيتية على ذكر هذا الطقس الديني الخوري في السجلات الهيتية المؤرخة حوالي (1000) سنة بعد بناء هذا الحجرة، ووصفت هذا الطقس الديني بشكل واضح وحتى المكان نفسه والذي كان يعتبر أقدس مكان لدى الخوريين، وهو نابع من إحترامهم لأرواح موتاهم، وهذا يعود لمفهوم العقيدة

اليزدانية التي تؤمن بتناسخ الأرواح، بمعنى أن الأرواح لا تموت، وإنما تنتقل من كائن إلى أخر وقد يكون إنسانآ أو حيوانآ. ومن خلال قراءة النصوص الهيتية تعرف العلماء على إسم المبنى أو المكان أي حجرة إستدعاء الأرواح، والذي كان يطلق الخوريين عليه تسمية “أبي”. إن ممارسة هذا الطقس الديني كان يتطلب حفر حُفرة ذات شكل دائري، في أرضية المكان أو رسم دائرة علي الأرض باستعمال ألة حادة أو وتد، ومن ثم ذبح الأضحية داخلها. لماذا دائرة؟؟؟ لأن الدائرة ترمز لقرص الشمس وهي بدورها، أي الشمس ترمز للإله “خور”. وعثر العلماء في هذه الحجرة على جرات، إحداها على شكل رأس خنزير.

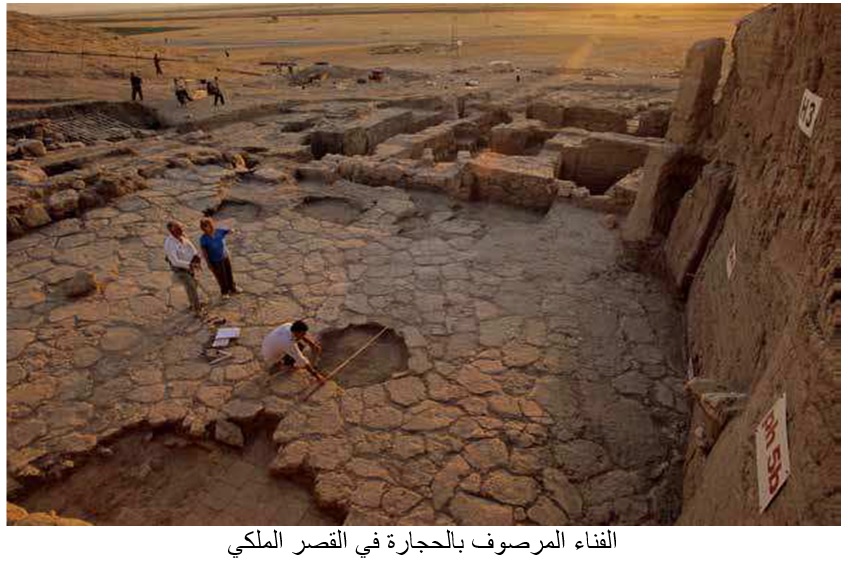

ولاحظ المنقبين في موقع المدينة، وجود مسطبة ملاصقة لجدار القصر الملكي، خُربت جزئياً بحفرة

متأخرة، وفي الجانب الجنوبي من هذه الحفرة يوجد مجرى تصريف حجري ليس له إستمرارية ناحية الشمال، لربما كان لها وظيفة مرتبطة بالمسطبة، وإفترضوا أنه ربما يُمثل ما هو معروف من خلال النصوص الخورية المتأخرة والمذكور دائماُ بالصيغة “كاسك-ال-آور” وهو رمز سومري ويعني الطريق إلى العالم السفلي أي الأموات.

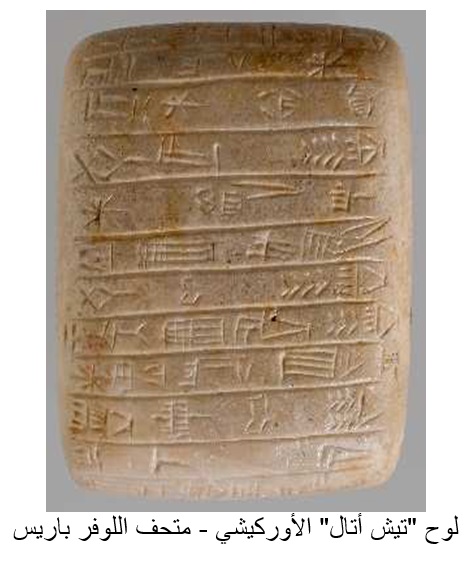

مدينة أوركيش والكتابة:

Bajarê Orkêş û nivisandin

الكتابة في مدينة “أوركيش” عاصمة الخوريين – أسلاف الشعب الكردي، تدهش كل إنسان لا بل تبهره في تفاصيلها وتطورها هذا قبل (4000) أربعة ألاف سنة قبل الميلاد، ومع ذلك لليوم تجد العنصريين العرب والتتار والفرس والمحتلين يقولون: “لا يوجد شعب كردي وليس هناك لغة كردية!!!!”.

دون الخوريين كتاباتهم على ألواح طينية وبلورات كرستالية أو على الألواح البرونزية بالخط المسماري

وبشكل أنيق تنبض بأحاسيس الخوريين وحروف لغتهم الجميلة إم اللغة الكردية الحالية، وقدموا من خلال هذه الكتابات ثقافتهم إلى البشرية جمعاء، كون الخوريين كانوا أصحاب أول حضارة إنسانية في التاريخ البشري، والتي إنطلقت من مدينة “گوزانا”.

ومن المكتشفات المهمة في موقع مدينة أوركيش، هو العثور على نصوص مدرسية، كانت الغاية منها تعليم التلاميذ الكتابة، وهذا يشير إلى مدى التطور الذي بلغته مدينة “أوركيش” على هذا الصعيد، وفي هذا الصدد يقول البرفيسور بوتشيلاتي: أن أقرب اللغات المعاصرة للغة الخورية هي “اللغة الكردية”. ويضيف أنه ومن خلال قراءة ودراسة أكثرية أسماء حكام المدينة، تأكد لنا أنها أسماء خورية، مثل إسم “إيرويم إتال” الذي كان يعمل موظفاً عند الملك “نارام سن” حفيد سرگون الآكادي حين كانت مدينة أوركيش تابعة للدولة الآكادية.

ولحسن حظ البشرية ومن ضمنهم الشعب الكردي خلف الخوريين، أن أسلافهم من ملوك مدينة أوركيش عاصمة الدولة الخورية، حرصوا على تسجيل أعمالهم وحفظ أسمائهم وشهرتهم على ألواح حجرية كلوح الملك “تيش أتال”، وعلى الألواح الطينية مثل طبعات الأختام بما فيها أختام الملك “توبكيش”، وهو ما أتاح للعلماء والباحثين، أن يعيدوا لموقع المدينة إسمه القديم، بعدما أن قرأوا على أحد الألواح الطينية

المكتشفة في الموقع، نصاً مسمارياً لأحد التلاميذ من مدينة “أوركيش”. وعلى الوجه الأمامي للوح، يدرس التلميذ كلمات من القاموس السومري والمنقوشة على الوجه الخلفي. أما النص الآخر فيحمل أمراً إدارياً بشحن بضاعة من الكرمة، وقد ثقب منتصف هذا اللوح ليعلق بواسطة حبل على هذه الشحنة. وأخيراً، سلسلة من الألواح الأخرى التي تدل على أن اللغة الخورية كانت لغة الإدارة والمراسلة داخل القصر الملكي وحتى في الكتابات الاحتفالية.

صيانة مدينة أوركيش الأثرية:

Parastina bajarê Orkêşa kevneşopî

لا شك إن المحافظة على الذاكرة الإنسانية أي التاريخ الإنساني مهم جدآ، لأنه يشكل خلاصة التجارب الإنسانية وفيها إقرار بالمستقبل، وهنا الحديث يدور عن التاريخ الخوري، وهو ملك البشرية بأسرها وليس فقط ملك الشعب الكردي وريث هذه الذاكرة وحضارة وثقافة الخوريين والسومريين والكاشيين والميتانيين والهيتيين والساسانيين. فلا مستقبل لشعبٍ ما من دون ذاكرة، وهذه الذاكرة يمثلها التاريخ المادي على وجه الخصوص لأي شعب. ولهذا كل البشرية معآ تبحث عن الماضي لماذا؟؟ لأننا نريد أن نعرف من نحن؟؟ ومن أين جئنا؟؟ وكيف عاش أسلافنا؟؟

من هنا يجب الحفاظ على الأثار المادية القديمة للبشرية مثل: المباني، المعابد، القصور، الأقنية، الأفران، اللقى وأدوات المعيشة، الأختام، التماثيل، القبور، وأي شيئ أخر كشواهد على الماضي البعيد، وليس فقط ذلك ولكن يجب الاعتناء بها وحمايتها من العوامل الطبيعية والأيادي المخربة، واللصوص، الدمار، تأثير الحروب، وهذا واجبنا جميعآ كأفراد ومؤسسات وحكومات، سواءً تعلق ذلك بأثار الخوريين – الكرد أو أثار غيرهم من الشعوب في المنطقة وخارجها.

عندما يجهل شعبٌ ما تاريخه، ذلك يعني أنه بلا ذاكرة ومن لا ذاكرة له لا مستقبل له، وهو أيضآ بلا هوية قومية، ولا يمكن أن يكون لك هوية قومية دون أن يكون لك ذاكرة تاريخية. من هنا تأتي أهمية التاريخ ومعرفته ودراسته دراسة عميقة، وقبل كل ذلك تدوينه وتوثيقه. حتى نتمكن من إستخلاص العبر والدروس منه والتخطيط بشكل صحيح وأفضل للمستبقل. فالتاريخ هو ذاكرة الشعوب، ومن هذه الذاكرة نستلهم العزيمة والهمة، وبناء على ذلك نخطط للمستقبل لأن هذه الذاكرة تكونت عبر ألاف السنين وألاف التجارب التي خاضها وعاشها أسلاف الشعب الكردي، وغيره من الشعوب.

والتاريخ في حالة الشعب الكردي له أهمية مضاعفة، لأن أعداء الشعب الكردي سعوا على مدى مئات الأعوام على محو وجوده جسديآ وتاريخيآ ومازالوا يسعون، أي إزالته من الذاكرة بشكل كامل، ولهذا رأينا المحتلين العرب، التتار (الترك)، الفرس ينكرون وجود الشعب الكردي، ومن هنا هجمتهم الشرسة على تاريخه وتاريخ أسلافه، وسرقة تاريخهم.

من هنا يجب الحفاظ على هذا التاريخ، وقطع الطريق على لصوص التاريخ من العرب، التتار (الترك) والفرس من سرقة هذا التاريخ، لأن التاريخ هو حافز مهم يدفع الإنسان للتطور والتقدم وتحقيق مزيد

من الإنجازات وعلى جميع الأصعدة. ولهذا مطلوب من الكرد الإهتمام بكتابة تاريخهم وقرأته ودراسته وإستيعابه وإستخلاص الدروس الصحيحة من هذا التاريخ الثري والمليئ بالإنجازات العلمية المختلفة والحضارية، والثقافية، والإنتقال من جديد إلى إنتاج الثقافة والإبداع العلمي والحضاري، بدلآ من حالة الإستهلال التي يعشيها الكرد في الوقت الراهن.

بتقديري الشخصي إن مشروع حماية موقع مدينة أوركيش الأثري، كان خطوة مهمة ورائعة، وتستحق التقدير والثناء، وللأسف هذا المشروع لم يستمر ولم يكتمل بشكل تام، وذلك بسبب الحرب الإجرامية التي شنها المجرم بشار الأسد على السوريين، ونظام القاتل أردوغان الذي شن حربآ بربرية ضد الشعب الكردي في غرب كردستان، والتي دمرت ألاف القطع الأثارية الكردية هذا عدا ما سرقه الجنود الأتراك بقرار سياسي رسمي من الحكومة التركية، هذا إضافة إلى ما نهبته الجماعات الإرهابية المدعومة من قبل اردوغان وباعوها في السوق السوداء.

ويجب إحياء هذا المشروع الهام من جديد، ما أن ينتهي هذا الوضع الأمني الغير المستقر الذي يمر فيه إقليم غرب كردستان وتحرير كافة المدن الكردية المحتلة من قبل المحتلين الأتراك الأوغاد والمجموعات الإرهابية الإسلامية السورية والأجنبية المتالحفة معهم وهذه المدن هي: “أمدينة فرين، دلبين، أزاز، باب، كركاميش، سريه كانية، كريه سبي، دارزه”.

رابعآ، تاريخ مدينة أوركيش:

Dîroka bajarê Orkêş

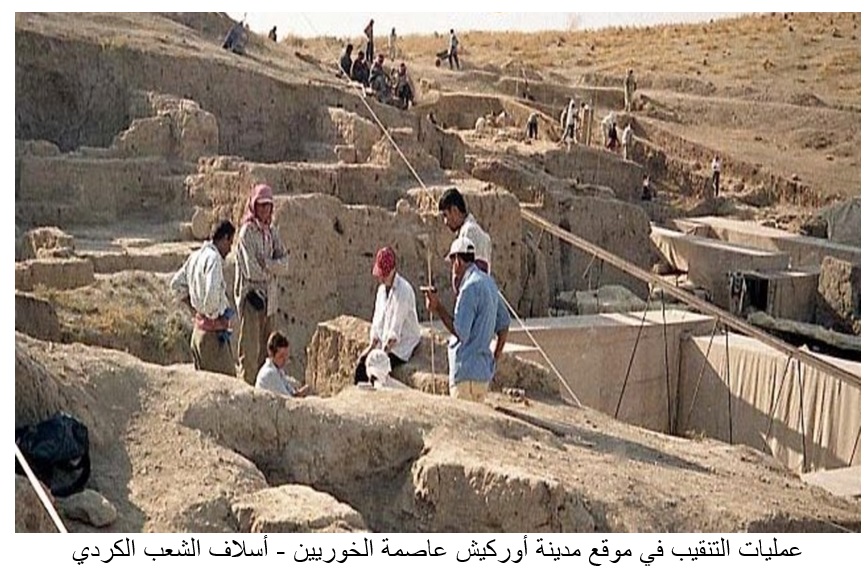

بدأت التنقيبات الأثرية في مدينة “أوركيش” العام (1934م)، وقاد عمليات التنقيب عالم الآثار البريطاني “ماكس مالوان”، ومن بعد ذلك بحو (50) خمسين عامآ، أي في العام (1984م)، بدأت الجولة الثانية من عمليات التنقيب في الموقع وهذه المرة، قامة بعثة أمريكية تحت إشراف “جيورجيو بوتشيلاتي” بالتنقيب. وإستمرت البعثة في عملها بالموقع حتى العام (2010م)، أي قبل إندلاع الثورة السورية بعام. للمعلومات كانت هناك بعثة ألمانية تنقبت بجانب البعثة الأمريكية، وذلك بإشراف “بيتر بفلتزنر” وعملت هذه البعثة لمدة (3) ثلاث سنوات فقط في الموقع وذلك بين الأعوام (1998- 2001م). وأسفرت تلك العمليات عن كشف آثار كثيرة ومهمة للغاية وعرفتنا بتاريخ هذه المدينة العريقة، وتعود تلك المكتشفات إلى فترات زمنية مختلفة.

وتمكن العلماء من خلال دراسات الفخار الأوركيشي المكتشف في الموقع، والأواني الفخارية والأختام

أن يحددوا تاريخ نشوء المدينة، وتطورها خلال ألاف السنين، وما أنجزته وعلاقتها بالأكديين ومملكة ميرا الخورية الواقعة إلى جنوبها على نهر الفرات. لم تستطع الدولة الأكدية السيطرة على أوركيش بشكل مباشر، مما دفع بها إلى عقد تحالف معها وتزويج بنت “أرام سين” للملك الأوركيشي أي نوع من المصاهرة السياسية. وحتى مملكة “ميرا” الخورية، التي تعرضت للإحتلال المباشر من قبل الأموريين الساميين لم تستطيع إحتلالها، فقط تمكنت من تنصيب حاكمين عليها لفترة زمنية، ولكن المدينة حافظت على إستقلالها وهويتها القومية الخورية – اليزدانية. ونادرآ ما نجد مدينة خورية إستطاعت أن تحافظ على إستقلالها وهويتها القومية والثقافية وفي مقدمتها اللغة الخورية أم اللغة الكردية عبر تاريخها.

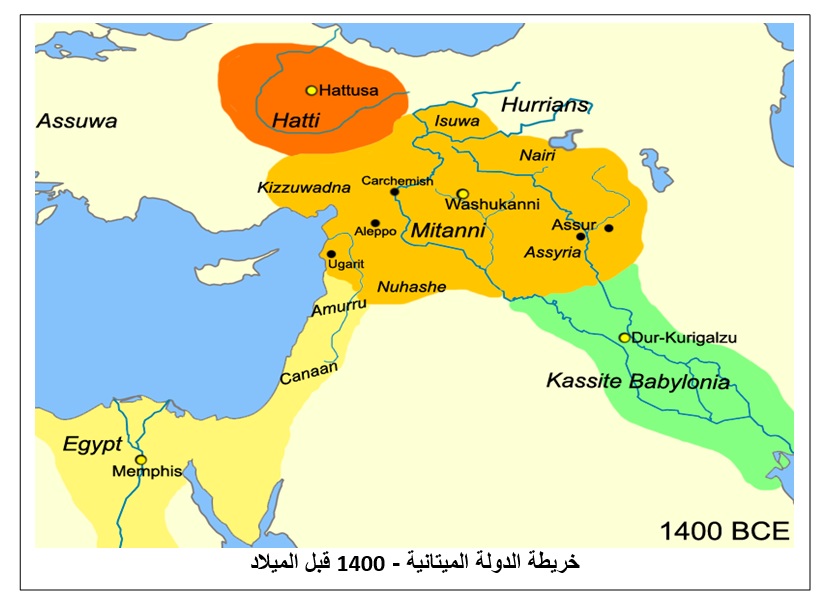

هكذا تمكن الخوريين الأوركيشيين من الدفاع عن مملكتهم والحفاظ عليها طوال أكثر من (2500) سنة متواصلة أي من (4000) الألف الرابع قبل الميلاد وحتى ظهور الدولة الميتانية حوالي (1600) سنة قبل الميلاد. والميتانيين هم هندو- أوروبيين إندمجوا مع الخوريين وشكلوا دولة واحدة ووصل حدود هذه الدولة إلى قادش (تل مندو) بالقرب من مدينة حمص الحالية، وصولآ إلى شواطئ البحر المتوسط. ليس هذا فقط بل شملت منطقة حوارن وهضبة گولان ومنطقة ألالاخ أي تقريبآ كل الكيان السوري الحالي ما عدا البادية، هذا إضافة إلى مناطق واسعة من جنوب وشمال كردستان، وكانت دولة قوية يحسب لها الأعداء الف حساب مثل المصريين في الجنوب الغربي والبابليين في الجنوب الشرقي.

يعود آثار الاستيطان الأول في مدينة “أوركيش” إلى بدايات (6000) الألف السادس قبل الميلاد، حيث عثر الباحثين على العديد من الكسر الفخارية العائدة لفترة مدينة “گوزانا” كما عثر على العديد من قطع الأبسديان (الحجر البركاني الزجاجي- حجر السبج) الذي يعود إلى ذات الفترة الزمنية، بحسب العالم

“أيليري فرهام” الذي قال: إن نسبة 97% من الأبسديان الذي إكتشف في مدينة “أوركيش” الأثرية كان مصدره شمال كردستان مثل (بينگول، نمرود داغ) الواقعتان على بعد (200كم) شمالي مدينة أوركيش، ويعود إلى فترة حضارة “گوزانا”.

من هنا يمكن القول بأن تاريخ مدينة “أوركيش” يعود إلى (6000) الألف السادس قبل الميلاد، ولربما أقدم من ذلك بكثير، لأن مدينة أوركيش التي نعرفها اليوم كعاصمة للدولة الخورية المزدهرة، بفضل التنقيب فيها من قبل علماء الأثار الغربيين، بُنيت على أنقاض قرية خورية قديمة وكانت مأهولة حينها، ومع الوقت نمت هذه القرية وتحولت إلى بلدة، وعندما إختارها الخوريين أن تكون مقرآ لعاصمة دولتهم العتيدة، جرى الإهتمام بها أكثر، ونتيجة هذا الإهتمام شهدت البلدة توسعآ عمرانيآ ونموآ سكانيآ كبيرين. هكذا حتى بلغت طول المدينة حوالي (700) متر، أي ما يقارب الكيلومتر، وعرضهها نحو (400م). وبلغ إرتفاعها سطح عن الأراضي المحيطة بها بحوالي (30) متر وبلغت مساحة التلة المركزية الداخلية للمدينة نحو (300.000) متر مربع.

في البدء كانت القرية مجرد تلة واحدة وصغيرة، ونظرآ لموقعها الإستراتيجي الهام، وقع عليها الإختيار لأن تكون مقرآ لحكم الدولة الخورية، ونتيجة هذا الإختيار أضيفت للتلة الأولى عدة تلال مع الوقت وكلها من صنع يد الإنسان الخوري، وهكذا توسعت المدينة مع الزمن وشهدت إزدهارآ كبيرآ وخاصة حوالي (3000) الألف الثالث قبل الميلاد. ومن الخارج تبدو المدينة أنها تلة واحدة وطبيعية، ولكن في واقع الأمر ليست كذلك، وسطح المدينة ليس هو الأخر مستويآ وواحدآ كما يظن الناظر إليها من الخارج. فقط الذين صعدوا إلى سطح المدينة قبل التنقيب والحفر، يعرفون جيدآ أنها لم تكن تلة واحدة وإنما عدة تلال ولم تكن طبيعية وإنما من صنع الإنسان. والتلال المؤلفة للمدينة ليست بحجم واحد، وكل واحدة من هذه التلال تعود لفترة زمنية معينة. ومع إزدهار المدينة بعد العام (3500) قبل الميلاد، حتى أصبحت مركز الدولة الخورية التي إمتدت حتى ساحل البحر الأبيض المتوسط وشملت مدينة أوگاريت.

وللمعلومات فإن مدينة “أوركيش” الأثرية تتألف من (7) سبعة تلال ملاصقة لبعضها البعض، ويحيط بها سور ظاهر للعيان من الخارج، ولا تبتعد المدينة عن جبال كردستان سوى كيلومترات قليلة، وتقع وسط سهل منبسط خصب مروي بشكل جيد يمتد إلى وادي “دارا” على ضفاف نهر الخابور. ميزتها هي تموضعها على الحافة الشمالية لسهول الخابور بالقرب من ممر “ماردين” الذي مكن مدينة أوركيش بالتحكم بالطريق الذي يقود إلى مناجم النحاس الواقع قرب مدينة “آمد” بشمال كردستان، إضافة إلى أنها كانت كان ممراً للقوافل التجارية من “إيبلا” و”ميزوبوتاميا العليا” إلى مدينة “خاتي” عبر سلسلة من الممرات الجبلية في جبال طوروس.

وحسب رأي الباحثين الذين درسوا أثار ومعالم مدينة أوركيش وعمارتها والكثافة السكانية التي شهدتها المدينة خلال منتصف (2600) الألف الثالث قبل الميلاد، تؤكد على أن الخوريين كانوا موجودين هنا قبل ذلك بألاف السنين، وهذا ما يتوافق مع الإكتشافات الأثرية التي أكدت ظهور أوركيش كمدينة حوالي (4000) الألف الرابع قبل الميلاد، وهذ يؤكد أن الشعب الخوري هو أقدم شعب إستوطن هذه الأرض وبنى فيها حضارات عظيمة.

شهدت مدينة أوركيش توسعآ عمرانيآ كبيرآ بين الفترة الواقع (2600-2400) قبل الميلاد، حيث وصلت مساحتها إلى حدود (1.500.000) متر مربع، وهو أقصى إتساعٍ لها وبلغ عدد سكانها حينها نحو (25) ألف نسمة تقريباً. وفي هذا الوقت تشكلت المدينة المنخفضة وبوابة المدينة، وفي الربع الأخير من الألف الثالث قبل الميلاد، أصبح “توبكيش” حاكماً لها، وفي هذا الوقت كانت مملكة (أكاد) قد سيطرت على أجزاء مهمة وواسعة من ميزوبوتاميا. ورغم التوسع الأكادي إلا أن الملك “توبكيش” ومعه سكان المدينة تمكنوا من الحفاظ على وحدة المدينة وتماسكها وإستقلالها النسبي، وخلال تلك الفترة عقدت “أكاد” حلفاً مع مملكة “أوركيش” وتوج هذا التحالف بزواج أحد ملوك “أوركيش” من إبنة الملك الأكادي “نارام سين” وكان إسم الأميرة الأكدية “تارام أكاد”، وهذا التحالف الثنائي عزز من تماسك أوركيش واستقلالية قرارها ولاسيما أن ملك أكاد “نارام سين” هو الذي أراد التحالف مع الأوركيشيين، وسعى له من خلال تزويج ابنته لحاكم مملكة أوركيش.

وذاع صيت مدينة “أوركيش” التاريخية في (3000) الألف الثالث قبل الميلاد، عرفت أوركيش بهويتها الخورية (الهورية) الواضحة وظلت مركزاً لمملكتها حتى أواخر الألف الثالث قبل الميلاد، كما كانت في الوقت ذاته كانت مركزآ دينيآ مهمآ لدى الخوريين اليزدانيين، إلى جانب كونها مقرآ للحكم والسلطة وتصدر القرارات السياسية والإقتصادية منها. وإلى جانب كل ذلك كانت مركزاً اقتصادياً مهماً وخاصة أنها تقع على طريق التجارة النهرية والبرية، ووقوعها بين المناطق السهلية والجبلية أي جنوب وغرب كردستان وشمالها وشرقها.

لقد تميز الشعب الخوري ومن بعده كل أبنائه: “السومريين، الإيلاميين، الكاشيين، الهكسوس، الميتانيين، الهيتيين والساسانيين” بفن العمارة والبناء بجميع أنواعه، وأخذ عنهم فن بناء القصور والمعابد وتخطيط المدن والأهرامات والقنوات المائية، كل من: الكنعانيين، الأكديين، الفرس، العرب ولاحقآ التتار أي الترك. وهذا واضح على نوعية وأشكال البناء في المدن الخورية التي تعد بالمئات وخاصة في غرب كردستان وجنوبها، ولكن الأساس والمنبع هو غرب كردستان وعندما نتحث عن غرب كردستان هذا يشمل كل من مدينة هموكاران الفريدة من نوعها الواقعة على الحدود المصطنعة مع جنوب كردستان عند جبل شنگال (كامل العراق والكويت)، ومرورآ بمدينة ” گوزانا وميرا وأوركيش” وصولآ إلى “مبوگ، أرپاد وگرگاميش” غرب نهر الفرات ومدينة “أگرو، ألالاخ وباتين” في سهلي جوما وحمكيه المطل على شاطئ البحر المتوسط. ومدينة أوگاريت على المطلة هي الأخرى على شاطئ البحر المتوسط إلى الشمال من اللاذقية، ومدينة “دلبين ودرازه” في جبل ليلون بأفرين، ومدينة “رستن” التي تقع في منتصف المسافة بين مدينة حماه وحمص، ومدينة “سپيرا” شرق مدينة حلب، ومدينة “أزاز وباب” شمال مدينة حلب، إضافة إلى مدينة “شمأل” تقع شرق خليج أرزين (إسكندرون).

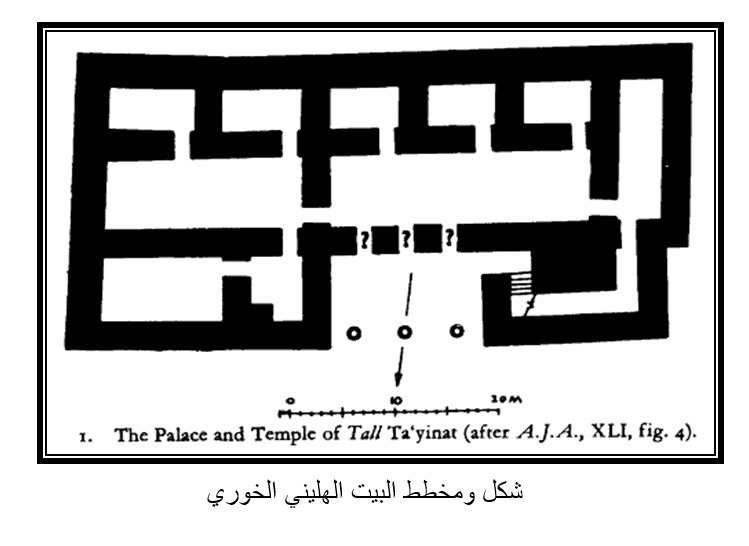

وللمعلومات إن أول بيت “هيليني” خوري ظهر في القرن (16) السادس عشر قبل الميلاد، وذلك في قصر ملوك يمخاد في مدينة “ألالاخ” الكردية التي تسمى اليوم هتاي باللغة التركية، وفي قصر ملوك الهيتيين في مدينة “گرگاميش” العاصمة الثانية للدولة الهيتية الكردية. وجميع الباحثين من حول العالم أقروا، بأن البيت “الهليني” هو إبتكار خوري خالص. وفي الفترة الهيتية المتأخرة، أصبح نمط البيت “الهليني” فن العمارة السائد في كامل المنطقة، كشكل من أشكال الهندسة المعمارية وشمل ذلك جميع مناطق غرب كردستان وشمالها أي كامل منطقة الأناضول والشرق الأوسط. وفي مملكة “گوزانا” شرقي نهر الفرات بدأوا بهذا الشكل المعماري منذ القرن التاسع قبل الميلاد، وفي دور (خاتليمو) بدأوا منذ القرن 7 قبل الميلاد، وهي مدينة أثرية تقع في محافظة درزور،وهي مدينة أثرية تعرف المدينة اليوم بإسم (تل الشيخ حمد) وتبعد عن مدينة “درزور” بحوالي 70 كم، وتقع على الضفة الشرقية لنهر الخابور وعرف الاسم القديم للموقع من خلال الرقم المسمارية لهذا التلة.

وحتى ملوك الإمبراطورية الآشورية أخذوا عن هذ النمط المعماري الخوري وبنوا قصورآ على شاكلته، وليس هذا وحسب، وإنما حتى الكنعانيين أخذوا عنه، وبنوا قصور وأبنية على ذات الطراز ويمكنكم رؤية ذلك اليوم في ما تسمى (بفلسطين وإسرائيل).

البيوت (الهلينية) تتألف من: قاعة مركزية يحدها على الجانبان بنيتان ممتدتان متوازيتان مستطيلتان، وتكون الواجهة، مع المدخل الواسع بين البنيتين، وتكون مزينة بالأدراج أو الأعمدة أو النقوش النافرة، وتتموضع غالباً على الجانب الطويل من القاعة وذلك في الطرف المقابل. وتنتهي القاعة بجزء ضيق من المبنى مع سلسلة من الغرف يمكن الوصول إليها من القاعة، ويؤدي الدرج إلى جانب البوابة إلى الطابق العلوي. وكانت بيوت هليني (هلناشي) مبانٍ مستقلة، يمكن أن تقع داخل مجمع قصر أكبر. وكانت لها وظائف دونيوية (غير دينية)، على الرغم من أن شكل قاعة المدخل ربما قد إستمد من المعابد الدينية.

وحتى واجهة القصر- المعبد كانت مزينة بتماثيل ضخمة لآلهة خورية هم إله الطقس وقرينته إلهة الحب والحرب وإبنهما (تيشوب – خيبات – شرما)، هذا بحسب عالم آثار البلجيكي كأول أستاذ لآثار الشرق الأدنى القديم في ألمانيا “أنطوان مورتكات” ( 1897-1977)، هذه الآلهة كانت منتصبة على أسدين وثور تحمل بتيجانها سقف المبنى وذلك على عكس ما قيل في بعض الكتب والمقالات على أنها آلهة آرامية، كذبآ وتزويرآ للحقائق التاريخية.

كما إن أصل طراز وشكل البيوت الشرقية التي يطلق عليها المحتلين العربان (البيوت العربية) كتلك الموجودة في مدينة حلب القديمة، دمشق، الموصل، آمد، القدس، صور، صيدا، طرابلس، وبيروت، جميعها يعود إلى البناء الخوري، الذي أطلق عليه تسمية (هليني). ولا غرابة في ذلك كون الكرد هم من أسسوا مدينة حلب ودمشق والقدس وغيرها من المدن في شرق المتوسط، وكانوا يعيشون في جميع هذه المناطق والمدن منذ عشرات ألاف السنين قبل الميلاد. وسراق التاريخ والنصابين المستعربين العرب، دون خجل وحياء نسبوا هذا الطراز والفن المعماري الخوري المتطور والرائع، لأنفسهم وصحرائهم الجرداء، التي لم تشهد يومآ بيتآ حجريآ في الأزمنة الغابرة.

أتحدى هذه الزمرة من القراصنة، التي إمتهنت النصب والإحتيال وتزوير التاريخ وتسويق الأكاذيب أن يأتوا لنا بصورة بناء قديم واحدة، تثبت إمتلاكهم مثل هذا الفن المعماري الجميل، الذي إبتدعه أجدادنا

الخوريين والسومريين، الكاشيين، الميتانيين، الهيتيين، الميتانيين، والساسانيين من صحرائهم القاحلة، عندها سأقر لهم بأن هذا النمط من البيوت هي صناعة عربية، مع العلم لم يكن هناك وجود لشعب بهذا الإسم في التاريخ أي العرب، إلا بعد دعوة محمد الإرهابية. وبيوت مكة القديمة معروفة وحتى بيوت صنعاء القديمة. هذه البيوت لا تجد منها إلا في بلاد الخوريين – كردستان.

من هنا ليس غريبآ إهتمام الملك “توبكيش” بمدينته وتشييد قصرآ فخمآ له ولحاشيته عام (2250)، قبل الميلاد على أساسات حجرية والحيطان من بلوكات مصنوعة من اللبن والطين، وبناء معبد يزداني كبير يليق بعاصمة دولته، وترصيف شوارعها وساحاتها المتعددة بقرميد من اللبن والطين. ويعتبر هذا القصر واحد من أكبر القصور في غرب كردستان وتحديدآ في منطقة الجزيره وأجودها. وقد زود القصر بأقنية للصرف الصحي في ذاك الزمان من التاريخ، وفي المقابل قصر “فرساي” مركز الإمبراطورية الفرنسية رغم أنه بني عام (1634) ميلادي وكلف أموال طائلة، لم يكن فيه دورات مياه!!! لاحظوا معي الفرق الشعب الخوري سلف الشعب الكردي، عرف قنوات الصرف الصحي قبل الميلاد بأكثر من (4000) أربعة ألاف، عام وفي مدينة أوركيش عرفوا قنوات صرف الصحي عام (2250) قبل الميلاد مع بناء القصر الملكي. والأوروبيين لم يعرفوا قنوات الصرف الصحي إلا في نهاية (1900) القرن التاسع عشر، هل لاحظتم الفرق الحضاري بين الطرفين، ومدى التطور الحضاري الذي وصل إليه الشعب الكردي عندما كان هذا الشعب حرآ وسيد نفسه. القصر الملكي أو قصر توبكيش يتألف من جناحين رئيسين:

1- الجناح الرسمي:

أي جناح ملكي يسكنه الملك وأسرته ومع كبار رجال الدولة والكهنة. وهذا الجناح من القصر كان محاطآ بساحة خارجية تحيط به. وقدر الباحثين مساحته بحوالي (2500) متر مربع، ويرتفع عن الجناح الخدمي بحوالي (2.5) متر، ومنه كانت تدار شؤون الحكم. ربط الملك “توبكيش” القصر مع بناءين مقدسين سبقا زمنياً بناء القصر هما: حجرة إستحضار الأرواح “آبي”، والمعبد الكبير المحاط بساحة عامة غير مبلطة يعود تاريخها إلى الفترة الواقعة بين (2600-1400) قبل الميلاد، وكانت تربط المعبد مع القصر وحجرة آبي، على شكل كتلة مترابطة بطول (250) متر، وإلى الجنوب من المعبد كانت هناك ساحة أخرى بأبعاد (100×50) متر، تفصله عن الحي السكني الذي يتكون من مجموعة مساكن تميزت بأنها كانت مزودة بشبكة مجارٍ للصرف الصحي، وهذا دليل واضح على مدى التطور الحضاري الذي بلغه الشعب الخوري سلف الشعب الكردي، في هذه المرحلة المتقدمة من التاريخ الإنساني.

2- الجناح الخدمي (المنخفض):

كان مخصصآ لسكن الخدم، والمطبخ ومستودعات تخزين المواد الغذائية وغير من الحوائج التي كان يحتاجها العائلة المالكة وضيوفها وحاشيتهم. وقدر الباحثين مساحة الجناح الخدمي بحوالي (1000) متر مربع، وهو منخفض عن الجناح الرسمي. ولربما هذه إشارة إلى فرق المستوى بين سكان الجناحين وهذا أمر مفهوم بطبيعة الحال. ويتألف هذا الجناح من مطبخ كبير ويتبع له مستودع لتخزين المواد التموينية والبضائع الخاصة بالعائلة المالكة، وقسم تخديمي كان يلبي إحتياجات العائلة الملكية اليومية.

إن وثائق سلالة “أور الثالثة” السومرية التي تعود إلى أواخر الألف الثالث قبل الميلاد، أشارت بوضوح إلى الصلات الدبلوماسية بين مدينتي “أورك” السومرية في جنوب كردستان و”أوركيش” الخورية في غرب كردستان، وجاء ذلك بعد توسع الدولة الخورية جنوبآ وشرقآ، وتعاظم دور مملكة “أوركيش”، ولم تكن هذه المملكة ترى نفسها أقل من مملكة “أكد”. وورد إسم مدينة أوركيش في النصوص البابلية القديمة أيضآ، ولكن مصوغة بأسلوب اليوميات أو الدليل، وهي تعدد محطات رحلة تجارية من سيپار (تل حبة) في جنوب كردستان إلى مدينة “إيمار” أي (مسكنة) الحالية والتي تقع شرقي مدينة حلب بغرب كردستان عند منعطف نهر الفرات. حيث كانت حينها أوركيش واحدة من المحطات الرئيسية لقافلات التجارية.

وكذلك ورد إسمها وبعض ملوكها في مراسلات مدينة “ميرا”. كما إن إسمها ورد في نصوص الدولة الهيتية كما في أسطورة “سيلفر”، المنقوشة على لوح عائد لي “أتل شين” الذي أدعى بأنه ملك. وظهرت أوركيش كمركز ديني ذي أهمية إقليمية في منتصف الألف الرابع قبل الميلاد، أي في أواخر العصر الحجري النحاسي بحدود العام (3500) قبل الميلاد، وبقيت كذلك حتى أخر أيامها.

في بداية (2000) الألف الثاني قبل الميلاد، أخذ دور أوركيش الإقتصادي بالضعف ويتراجع شيئآ فشيئ لصالح مدن أممالك أخرى ومنها مدينة “واشوكاني” التي ظهرت على المسرح السياسي والإقتصادي كمدينة صاعدة، بعد قيام الدولة الميتانية حوالي (1700-1600) قبل الميلاد، في نفس المنطقة، إلا أنها مع ذلك حافظت المدينة على مركزها كقوة رئيسية مستقلة وإستطاعت أن تحافظ على كيانها وبقيت من المراكز الدينية المهمة في غرب كردستان وتحديدآ في منطقة الجزيره الفراتية، كما أشارات إلى ذلك نصوص مملكة “ميرا” الخورية.

وبخلاف جميع المدن الخورية في غرب كردستان وفي مقدمتها منطقة الجزيره الفراتية، لم يتمكن أي قوة خارجية من إحتلال المدينة عسكريآ، والتلاعب بهويتها القومية الخورية عندما كانت مزدهرة وصاحبة قوة ونفوذ. وإتضح هذا لنا بعد عمليات التنقيب التي قام بها العلماء الأمريكان والألمان في موقع المدينة، حيث أن جميع سويات المدينة خورية بعكس المدن الأخرى. وجميع الأثار التي إكتشفت فيها تعود للشعب الخوري فقط، ولم يعثر في الموقع سوى على معبدين يزدانيين وألهة خورية. إضافة لكل ذلك فإن جميع الكتابات التي عثر عليها العلماء كانت فقط باللغة الخورية أم اللغة الكردية الحالية. كل ذلك يدل على بقاء مدينة أوركيش خارج سيطرة المحتلين الأكديين، الكنعانيين، الأموريين، الأشوريين، المصريين وغيرهم من المحتلين، إلا بعد سقوط الدولة الميتانية عام (1240) قبل الميلاد، وإنهيار الدولة الهيتية الكردية عام (1190) قبل الميلاد وسيطرة شعوب البحر على المنطقة، إنتهى دور المدينة تمامآ.

+++++++

مدينة نوزي:

مدينة ميتانية تقع في ناحية “ليلان” التابعة لمدينة كركوك وتبعد عنها (15) خمسة عشر كيلومتراً إلى الجنوب الغربي منها وتسمى حالياً “يورگان تبه”. ويتميز مدينة نوزي كونها أول موقع إكتشفت فيها آثار الزراعة، أي أن سكانها هم أول من قاموا بممارسة الزراعة بعد أن كان الاعتماد على النباتات الطبيعية هي السائدة قبل ذاك التاريخ.

تم إكتشاف (12) إثنتا عشرة سوية متتابعة في المدينة منذ عصر “گوزانا” في الألف السادس قبل الميلاد حتى القرن (1400) الرابع عشر قبل الميلاد عندما دمرها الآشوريون، ولم تُسكن المدينة بعد ذلك إلا في العهدين الفارسي والساساني الكردي. كانت المدينة عامرة منذ عصر السلالات الباكرة في الألف الثالث وسميت “جاسور”، أي الجبل الأحمر، كما ورد اسمها في وثائق “إيبلا” في النصف الثاني من الألف الثالث قبل الميلاد، لكن أوج ازدهارها كان في منتصف الألف الثاني حيث أصبحت مدينة محاطة بسور ضخم تخترقه بوابات كبيرة وتقوم عليه الأبراج والحصون، وتعبرها شوارع مخططة بعناية، وفيها شبكة مياه منتظمة، وسميت نوزي.

تركز التنقيب في القسم الأعلى من المدينة والذي كان يسمى باللغة الخورية “كيرخو” عثر في هذا المكان على معبد وقصر ومخزن، وأجزاء من ثلاثة بيوت خاصة، وقد تم دراسة التسلسل الطبقي بشكل مفصل في هذا المجال. ولا شك إنها بحاجة لدراسة تاريخية كردية، لتصحيح تاريخها.

نهاية هذه الحلقة وإلى اللقاء في الحلقة القادمة.

نحن بإنتظار أرائكم وملاحاظتكم ومنكم نستفيد.