Dîrok û nasnameya Orkêş (Girê Mozan)

خامسآ، المعتقدات الدينية لسكان أوركيش الأصليين:

Bîrûbaweriyên deynî yên xelkê Orkêşê yên nijad

الشعب الخوري سلف الشعب الكردي، لم يعرف ديانة أخرى سوى الديانة اليزدانية، التي تتمحور حول إله الشمس “خور”، ونسبة إليه سمي الزاگروسيين بالخوريين. وحتى مجيئ زاردشت بدينه الجديد الذي

أطلق عليه “الزاردشتية” نسبة إلى النبي “زاردشت”، لم ينتشر الدين الجديد بين أبناء الشعب الكردي لشدة تمسكهم بدينهم المسالم والغير تبشيري أي توسعي ولم يعرف العدوان نهائيآ. والديانة اليزدانية لا تملك نبيآ يتوسط بين “اليزدان” أي الإله والمؤمنين به. هناك قيم ومبادئ وطقوس دينية وبعض المراسم، التي يجب على المؤمن ان يؤديها. والشعب الكردي وأسلافه، هو الشعب الوحيد الذي لم يعرف عبادة الأصنام في تاريخه قط. والديانة اليزدانية تؤمن بتناسخ الأرواح وتقدس: “النور، الهواء، الماء ،التراب”، أي عناصر الحياة الأربعة.

وتدعوا الناس إلى عبادة الخالق الواحد وتخليص الروح من المادة، والى إحترام عناصر الحياة الأربعة التي ذكرناها أنفآ، والمحافظة على البيئة ولهذا قتل الحيوانات في البرية محرم لدي اليزدانيين. وتعاليمها تقوم على تهذيب النفس البشرية، وتمكينها من الإنتصار على الشر أي (الأعمال السيئة) بتجلياتها المختلفة، والوصول إلى الذات العليا أي الراحة، أو ما يطلق عليه الفردوس. والفردوس لدى اليزدانيين هي حالة من الهناء والطمأنية الداخلية. ومن ناحية أخرى إن الديانة اليزدانية مبنية على تأليه العناصر الطبيعية وتحديدآ: الشمس، القمر، النجوم، الماء والأرض، والشمس هي مركز الديانة اليزدانية.

والديانة اليزدانية لا تقر بمقولة اللوح المكتوب، فالخالق ليس مسؤولآ عن تصرفات البشر، فالإنسان نفسه مسؤول عن أعماله الإيجابية منها والسلبية. وتمنح المجال للإنسان للتفكير بحرية ولا يضع قيودآ على تفكيره، بل العكس يحثه على العمل والإبداع وتدعوه للإعتماد على النفس، ولا تقر الديانة اليزدانية بشيئ إسمه الأقدار. إضافة لذلك فإن الديانة اليزدانية لا تقر بمفهوم الجنة والنار وإنما بتناسخ الأرواح، ولا نبي لها.

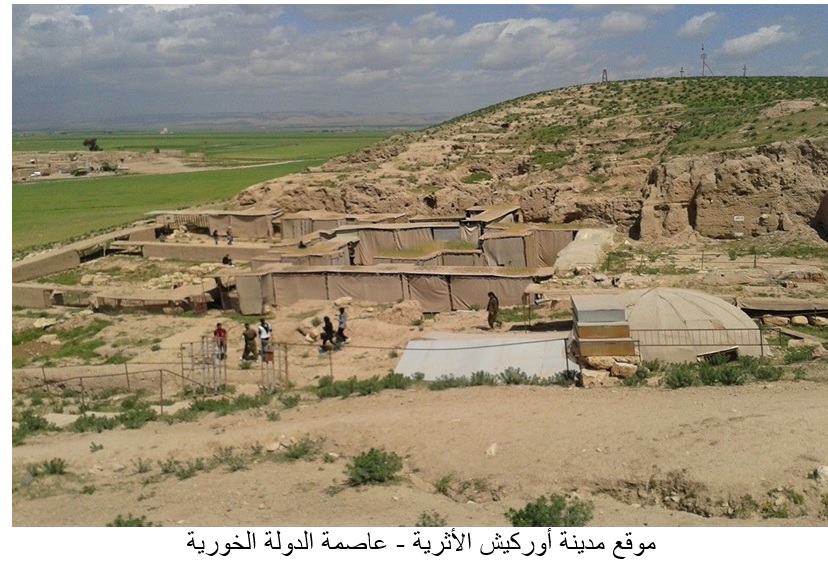

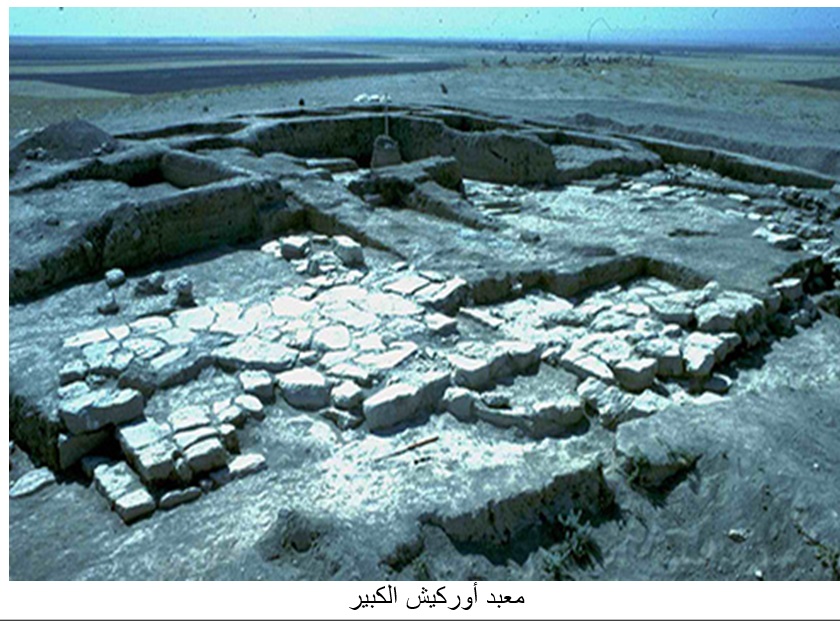

مدينة “أوركيش” تعتبر واحدة من المراكز الدينية الخورية المهمة، في منطقة الجزيره الفراتية الكردية، إلى جانب مدينة ” گوزانا، گر- براك، هموكاران، سيكاني”. وكانت مدينة أوركيش مقرآ للإله “گمربي”، وسلطته الروحية كانت تشمل بقية المدن الخورية في المنطقة وخارجها، أي نفوذه إمتد في عموم غرب كردستان. وهذا ما أكدته المكتشفات الأثرية في مدينة أروكيش نفسها ومدينة “هتوسا” العاصمة الأولى للدولة الهيتية الكردية، وتقع إلى الشرق من مدينة أنقرة الحالية بحوالي (40) كيلومتر.

حيث عثر العلماء في مدينة “حاتوسا” التي حول المحتلين التتار إسمها إلى (بوكازكوي) على نصوص هيتية تعود لمنتصف الألف الثاني قبل الميلاد أي العام (1500) قبل الميلاد، تتضمن أساطيراً عن آلهة وأبطال، ليسوا بهيتيين بل خوريين أي أسلاف الهيتيين، ووفق هذه النصوص فإن أحداث تلك الأساطير دارت في غرب كردستان أي منطقة الجزيره وليس أقصى شمال غرب كردستان (الأناضول). والكثير من هذه الأساطير ثنائية اللهجة: خورية – هيتية. إضافة إلى ذلك عُثر في نفس المكان أي مدينة “هتوسا” على أدلة كثيرة جدآ، حول معظم المعتقدات الدينية والأساطير الخورية، التي تعكس في مجرياتها طبيعة جبلية تعود للألف الثاني قبل الميلاد، أي بعد ألف سنة من إزدهار مدينة “أوركيش”. على ماذا يدل هذا؟

ببساطة هذا يدل على خورية تلك المنطقة (الأناضول) وخورية الهيتيين ووحدة لغتهم وإن إختلفت اللهجة بعض الشيئ. وأن الهيتيين هم كردٌ أصلاء. ولو ذلك لما إعتنقوا نفس المعتقدات وعبدوا نفس الألهة التي كان يعبدها الخوريين وتحدثوا بذات اللغة. وعندما ندرس اللغة الهيتية والخورية والسومرية ونقارنهما مع اللغة الكردية الحالية، على الفور نكتشف أننا أما شعب واحد، وذات تاريخ طويل وحافل بالإنجازات في كافة مجالات الحياة، وأنه كان صاحب أول حضارة إنسانية في تاريخ البشرية. ومن جهة ثانية، رأينا كيف أن الأختام الكثيرة التي إكتشفت في مدينة أوركيش، عالجت مواضيع ذات صلة بالميثيولوجيا الخورية والآلهة ورموزها، وأشارت إلى دور الكهنة وواجباتهم تجاه المعبد والمدينة نفسها. إلى جانب ذلك فإن الأختام التي كانت تحمل نقوشاً لها علاقة بالأمور الروحية والطقوس الدينية كانت نادرة، لكن في أوركيش عثر على أختام تتعلق بتقديم الأضحية خلال تلك الطقوس، كما في المشهد الذي ظهر فيه كاهنات وثور وشجرة نخيل، منها ما هو عائد للملكة “تارام اكادا”، حيث وجدت العديد من الأختام باسمها أيضاً.

تقول الأسطورة الخورية:

“أن الإله الشاب “سيلفر” كان يعيش مع والدته بعيدآ عن المدينة حيث الجبال الغنية بالمعادن، ولم يكن يعرف شيئاً عن والده، وكان الأطفال الذين يلعبون معه ينعتونه “باليتيم”، فكان يذهب إلى البيت باكياً وظل على هذا الحال، حتى سأل والدته ذات يوم عن أبيه، حيث أخبرته أمه السر وقالت له: أباك هو “گمربي” إله مدينة أوركيش ويقطن هناك، وهو الذي نشر العدل في كل البلاد. أما أخوك فهو “تيشوب” وهو إله السماء، وأختك هي “شاوشكا” ملكة نينوى، يجب أن لا تخاف منهم. فقط عليك أن تهاب الإله “گمربي” الذي يخشاه كل الأعداء وحتى الحيوانات”. وعندما قدم “سيلفر” إلى مدينة أوركيش باحثاً عن أبيه فلم يجده، فقد كان الأب حينها ذاهباً إلى الجبال حيث موطنه”.

ومن ضمن الألهة التي كان يعبدها سكان مدينة “أوركيش” عاصمة الخوريين إلى جانب الإله “گمربي” إله العاصفة (تيشوب)، الذي كان يعتبر ملك الآلهة هذا إضافة إلى إلهة الأم (هيبات)، التي كانت إلهة الشمس عند الهيتيين (الحثيين)، وكانت زوجة لإله العاصفة (تيشوب). وإلى جوارهما، كان يوجد الإله

(شاروما)، وهو إبن كل من إله العاصفة وإلهة الأم، الإله (كوماربي) وهو بدوره سلف إله العاصفة،

وكانت مدينة “أوركيش” التي يطلق البعض عليها تسمية (گريه موزان)، المركز الرئيس لعبادة لهذا الإله. وكان هناك إلهآ أخر، هو إلهة الخصوبة والحرب والشفاء ويسمى بي (شاوشكا)، التي كان مركزها مدينة نينوى الكردية. وإلى جانب كل هذه الألهة، كان هناك إله الشمس (شيميگي)، وإله القمر (كوشوه).

ولليوم الكرد اليزدانيين، يمارسون نفس العبادات ذات الطقوس الدينية اليزدانية التي كان أبناء الشعب الكردي يمارسونها قبل عشرات الألاف، وأي زائر للقرى والبلدات اليزدانية اليوم سيجد ذلك بإم عينه،

وخاصة إذا زار منطقة “شنكال”. ولليوم هناك العشرات من القرى الكردية في منطقة الجزيره الفراتية،

التي يدين سكانها بالديانة الخورية – اليزدانية، والإيزيدية فقط فرقة منها وهناك فرق عديدة إنشقت عنها بسبب الإحتلالات المتعددة لكردستان كالإحتلال الداعشي الأخير.

المعبد اليزداني الذي كان يتعبد سكان المدينة فيه ويتوسلون لألهتهم، ولم يبق من المعبد سوى المداخل الجنوب الغربي، الذي مازال محافظاً على هيئته الفخمة. أما المعبد نفسه فلم يتبقى منه فوق المسطبة إلا الإطار الخارجي، لا ندري بالضبط الأسباب التي إلى ذلك، لربما بسبب عدم الترميم بعد هجر سكانها المدينة، ولربما العوامل الطبيعية، أو تم هدمه بسبب الحروب مع الغازين للمنطقة، الذين سعوا للسيطرة على المدينة وإحتلالها.

وفي تلك الحقبة الزمنية، كانت هناك معتقدات وليست أديان بالمعنى المعروف لنا حاليآ، ولم يكن هناك رسول أو ما أطلق عليهم لاحقآ تسمية الأنبياء. والألهة كانت كثيرة للغاية، بحيث كل شأن كان له إله خاص به ومسؤولآ عنه، ومن هنا جاء تعدد الألهة، والكرد الخوريين كانوا متسامحين للغاية مع معتدات الأخرين، ولم يمنعوا الأخرين من ممارسة عباداتهم وطقوسهم الدينية الخاصة بهم. ولم تعرف البشرية قط الحروب الدينية، إلا بعد ظهور اليهودية كديانة شمولية، ولحقت بها المسيحية والإسلام والثلاثة أسوأ من بعضهما البعض وأديان شمولية شريرة.

سادسآ، لغة سكان مدينة أوركيش الأصليين:

Zimanê danîşvanên bajarê Orkêş yên nijad

كل الأثار والنصوص والأختام، التي إكتشفت في موقع مدينة “أوركيش” أكدت على أن لغة سكانها الأصليين كانت اللغة الخورية وكانت تكتب بالأحرف المسمارية. إتفق على ذلك كل الباحثين وعلماء الأثار الذين درسوا أثارها وتاريخها، الغربيين منهم والمحليين (سوريين).

العددين من الباحثين الغربيين ومن ضمنهم السيد “بيتر ميكائيلوسكي”، قالوا أن اللغة الخورية هي شبيهة باللغة الأورارتية التي كانت منتشرة في أقصى شمال غرب كردستان (الأناضول) خلال القرن التاسع والثامن قبل الميلاد، أي الأراضي التي كانت مقام عليها الدولة الهيتية – الكردية. ويضيفون بأن اللغة الخورية شبيهة أيضآ باللغة “السومرية”، التي لا ترتبطها باللغات السامية بشيئ. وأنها كانت لغة متداولة في القسم الأعظم من غرب كردستان وجنوبها أي (سوريا والعراق) خلال الألف الثاني قبل الميلاد. وقد وصلت إلى ذروتها بعد تأسيس الإمبراطورية الخورية – الميتانية التي سيطرت على منطقة واسعة من ما يسمى (الهلال الخصيب) كما أنها كانت إنتشرت في كامل المنطقة حوالي (3000) الألف الثالث قبل الميلاد، وكانت معروفة من قبل السكان الذين كانوا يعيشون في هذه المنطقة.

ومن خلال الإكتشفات الأثرية المهمة التي إكتشفها الباحثين في موقع مدينة “أوركيش”، ومنها نصوص مدرسية، التي كانت الغاية منها تعليم الكتابة، مما يشير إلى مدى التطور الذي بلغته أوركيش من الناحية الثقافية، وفي هذا المجال قال البرفيسور “بوتشلاتي” ما يلي: “إن أقرب اللغات المعاصرة للغة الخورية اليوم هي اللغة الكردية”.

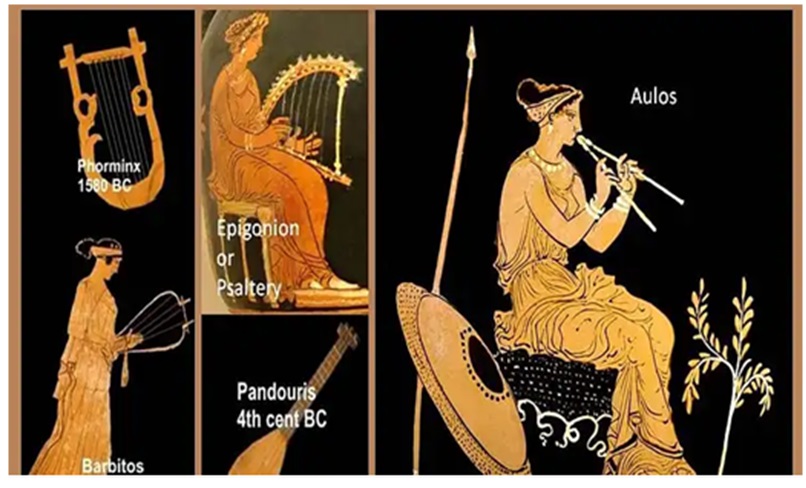

وأثناء التنقيبات الأثرية في الموقع عثر العلماء على نص خوري معروف يعود تاريخه إلى (3000) الألف الثالث قبل الميلاد، وهو عبارة عن نص سياسي يعود إلى عهد “تيش- إيتال”، ومضمون النص يتحدث بإسهاب عن بناء معبد المدينة الرئيسي. بقدر ما كان للخوريين قدرة وموهبة في تدجين الخيول وإستخدامها، لكن براعتهم ومعرفتهم بالموسيقى كانت أكبر وخاصة في تدوين “النوتة الموسيقية”، وقد ورد هذا الكلام في نص تم إكتشافه في مدينة أو گاريت، الكردية الواقع على ساحل البحر المتوسط، حيث دونت أول نوته موسيقية في تاريخ البشرية، وليس هذا فحسب فإن الكرد خلف الخوريين هم من وضعوا جميع المقامات الموسيقية، والذي وضعها الموسيقار الكردي العبقري “زير-أپ” أي زرياب.

أما في مجال الأدب، فبات من المعروف والمسلم به من قبل جميع الباحثين المؤرخيين وليس مزوري التاريخ، بأن الخوريين وأبنائهم السومريين، هم أول مجموعة بشرية دونت الملاحم والقصص والأساطير وحتى الأناشيد الدينية، وكانوا يسمى أدب “گالا”. وأساطيرهم كانت تعكس تصوراتهم الخاصة عن قصة خلق الكون على شاكلة “إينوما إليش”، وعن أصول الآلهة وصراعاتها وعلاقاتها بالبشر. وألفوا أناشيد وحكايات مستقاة من الموروث الشعبي، كتبوا كل هذه المؤلفات بلغتهم الهندو- آرية. واستعملوا أيضآ اللغتين الآكادية، كما إعتمد الخوريون الكتابة المسمارية في تدوين لغتهم، وهي لغة لا تنتمي إلى اللغات السامية، بل تنتمي للغة الأورارتية الشمالية.

إليكم مقارنة بين اللغة الكردية والميتانية:

التشابه اللفظي واللغوي بين اللغة الميتانية والكردية الحالية تظهر من خلال بعض الارقام.

| عربي | كردي | ميتاني |

| واحد | Yek | Aika |

| خمسة | Pênc | Panga |

| سبعة | Heft | Satta |

| تسعة | Neh | Na |

إليكم مقارنة بين اللغة الكردية والسومرية:

هناك ترابط تاريخي حضاري بين الكلمات الكردية والسومرية وهذه الحالة تدحض جميع آراء الكتاب الذين نسبوا أصل السومريين للعرب.

| عربي | كردي | سومري |

| قطع | bir | Br |

| سماء | Esman | An |

| جرة ماء | Kûzik | Kuzg |

| بطن | Zik | Zig |

| موقد النار | Atûn | Adun |

| ماء | Av/Aw | A |

| خبز | Nan | Nanda |

| راس | Ser/serî | Sak |

| طحن | Hêra | Ara |

أقدم مقطوعة موسيقية في التاريخ:

Kevintirîn perçe mûzîk di dîrokê de

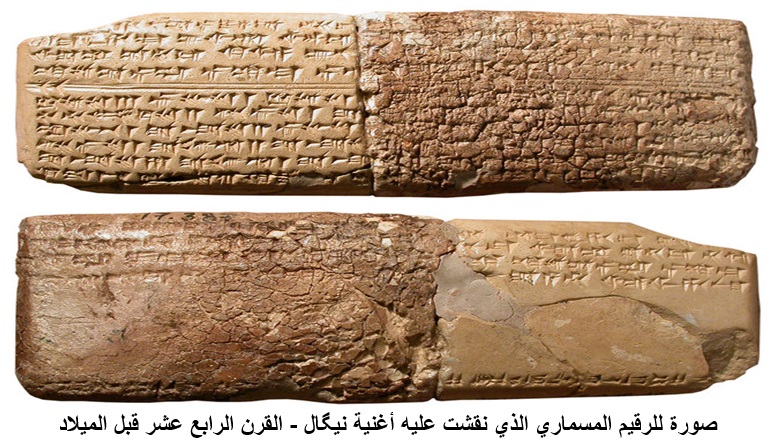

بات من المُسلم به أن أوگاريت كانت المؤسس الحقيقي للموسيقى الغربية، حيث أن أقدم قطعة موسيقية مدونة في العالم هنا دونت، ويعود تاريخها إلى الألف الثاني قبل الميلاد، هذا ما أخبرنا به إكتشافات عام (1950) في مدينة أوگاريت، وقام بفك رموزها عالم الآثار البريطاني “ريتشارد دمبريل” صاحب كتاب

(آثار علم الموسيقى في الشرق الأدنى القديم). دمبريل هو خبير رائد في علم الآثار الموسيقي في الشرق

الأدنى القديم، ومتخصص في دراسة نظرية الموسيقى في النصوص المسمارية السومرية والبابلية

والخورية. وهو أحد مؤسسي المجلس الدولي لعلم موسيقى الآثار في الشرق الأدنى (ICONEA) الذي يعقد مؤتمرات في المتحف البريطاني وجامعة السوربون في باريس.

هذا العمل المذهل دون حوالي عام ( 1400) قبل الميلاد، وهو جزء من مجموعة تحتوي على 36 أغنية أطلق عليها اسم “الأغاني الحرانية”، حفرت بالخط المسماري على ألواح من الطين. ويبدو أنها ألفت تضرعاً للآلهة، وإحداها وجدت بشكل شبه كامل مما يجعلها أقرب مثال معروف للتدوين الموسيقى في العالم. وفي العام (2008) قدم الموسيقار السوري “مالك جندلي” رؤيته لمؤلفات أوگاريت الأصلية موزعة على البيانو والأوركسترا في أسطوانة حملت عنوان: “أصداء من أوگاريت” وقدم جندلي بعض مقطوعاتها مع الأوركسترا الفلهارمونية الروسية.

زرياب مؤسس المقامات الشرقية:

Zêrap damezrînerê meqamên rojhilatî ye

الكرد ليسوا فقط أول من وضعوا السلم الموسيقي (السباعي) في أوگاريت قبل ألاف السنيين، بل أغنوا مكتبات العالم بالعلم والمعرفة وأكرمهم الغير بالإبادة والتنكر والتهجير.

يقول الباحث التونسي الدكتور عادل بالكحلة: ” لم أكن أعرف شيء عن الشعب الكردي إلا عندما قمت في البحث عن الموسيقى الشرقية وتطورها وعندما إطلعت على مخطوطات الموسيقي الكردي المعروف بإسم زرياب. وزرياب رغم تمكنه من اللغة العربية إلا أنه وضع أغلب المصطلحات الموسيقية باللغة الكردية، ناهيك عن أسماء المقامات الموسيقية التركيبية وفروعها.

أولاً السلم الموسيقي وأسماء العلامات الموسيقية كانت بالكردية، يكا،. دوكا، سيگا، جارگا، نوا، … تعني العلامة الأولى، الثانية، الثالثة والرابعة والتاسعة. أما الوتر الأخير اسماها گريدان، اي الربط وهنا تعني اوكتاف كامل من القرار إلى الجواب.

والربط بين علامة اليكا في القرار مع الگريدان في نهاية الأكتوف أو السلم الموسيقي. بالنسبة للعلامات الرئيسية كانت تسمى مال، والفرع بيمال، ثم تم تحريفها وقالوا بيمول، … وعلامة دييز، جاءت من كلمة (دو آواز).

دل نشين، كول عزا، سوز دل، خورشيد، سوزناك، شاهيناز، ترزه نوين، محير كرد، بسته نيكار، نه هفت، أثر كرد، سوز دلارا، نهاوند كردي … الخ. والكثير من المقامات الموسيقية وفروعها التركيبية.

زرياب أيضآ طور بعض الآلات الموسيقية، وشخصيآ كان يعزف على الكثير من الآلات الموسيقية ومنها الطمبور الكردي ذات الوترين.

المقامات الأساسية والفرعية في الموسيقى الكردية:

Meqamên bingehîn û şaxîn di Mûzîka kurdî de

المقامات الأساسية:

+ المقامات التي ترتكز على الراست دو.

1- مقام نهاوند. 2- مقام نوسر.

+ المقامات التي ترتكز على درجة الدوكاه ري.

1- مقام بيات. 2- مقام كرد. 3- مقام حجاز. 4- مقام صبا.

+ مقامات تركز على درجة السيكاه مي.

1- مقام السيگا.

+ مقامات ترتكز على درجة العجم.

1- مقام العجم.

المقامات الفرعية:

يقصد بالمقامات الفرعية تلك المقامات التي تتفرع عن المقامات الأساسية، إذ كل مقام من هذه المقامات الأساسية تتفرع عنه عدد من المقامات الفرعية.

1- الراست:

تتفرع عنه مقامات الراست، السوزناك، اليكاه، نيروز.

2- البيات:

تتفرع عنه مقامات البيات، العشاق، مقام الحسيني، القارجفار، الصبا.

3- السيگا:

تتفرع عنه مقامات السيكا، الهزام، العراق، راحة الارواج، البستة نكار.

4- الحجاز:

تتفرع عنه مقامات الحجاز، الحجاز كار، الشاهيناز، الزنجران، مقامات الحجاز كاه، الماهور، العحم، الشوق أفزا، الشد عربان.

5- النهاوند:

تتفرع عنه مقامات النهاوند، النوأثر، النكريز، القرحفزا، السلطاني يكا.

6- الكرد تتفرع عنه مقامات الكرد، محير كرد، عجم كرد، طرزنوين، حجاز كار كرد.

أما بالنسبة لأصله، ووفقاً لبعض المصادر والمراجع العلمية للباحثين والمستشرقين الأجانب أنه كردي الأصول، وهذا ما تخبرنا به المستشرقة الألمانية الدكتورة: “زيغريد هونكه” في كتابها المعروف: (شمس العرب تسطع على الغرب) في الصفحة رقم 488 عندما تقول: (كان الفتى الكردي زرياب ألمع تلاميذ مدرسة الفن، واجتهد كثيراً إلى أن صار من كبار موسيقي عصره.

وزرياب كان لقبه وليس أسمه، و تعني بالكردية (ماء الذهب) وأسمه الحقيقي : أبو الحسن علي بن نافع.

وزرياب هو مؤسس أول معهد موسيقي في مدينة قرطبة في جنوب إسبانيا المشهورة بقصورها الجميلة.

ووفق المصادر الأسبانية العديدة، التي تؤكد أن السيد زرياب فتى كردي الأصل، وولد في إحدى القرى الكردية شمال مدينة الموصل. وإسم زرياب يتألف من كلمتين: الأولى (زير) وتعني الذهب، والثانية (أپ) وتعني الماء، وهكذا يصبح معنى الإسم ماء الذهب.

Navê Ziryeb ji du peyvan (navan) pêktê.

Zêr: ذهب Ap: (av) bi kurdî ya Kevin: الماء

Zêrap (Zêrav) —–> Ziryeb: ماء الذهب

أنا أختلف مع بعض المعلوات التي سردوها الباحثين الغريين، وحتى مع بعض الكتاب الكرد من الذين يكتبون عن التاريخ الكردي، وفي الحال سأورد نقاط خلافي معهم وأطرح أسبابي ووجهة نظري حول كل ذلك، ولا أبالي بما كتبه ويكتبه الكتاب العربان والتتار والفرس، هؤلاء مجرد لصوص ومزورين للتاريخ ومدلسين، وأثبتت ذلك في دراسات تاريخية أخرى عديدة ولا داعي لتكرار ذلك هنا مرة أخرى.

الخلاف الأول: بعض الباحثين الغربيين نظرآ لجهلهم بتاريخ الشعب الكردي ولغته يقعون في أخطاء كان بإمكانهم تجنبها كباحثين وعلماء أثار، من خلال تعلم اللغة الكردية ودراستها، أو الإستعانة بلغويين كرد في شرح معاني الأسماء والنصوص. قلتها مرارآ وأقولها للمرة المليون:”لا يمكن أن تدرس تاريخ منطقة الشرق الأوسط، ما لم تتقن اللغة الكردية (القديمة، الحالية) إتقانآ جيدآ لأن ذلك مستحيل”.

إن اللغة الخورية تشتمتل على السوبارتية، الأورارتية، السومرية، الكاشية، الميتانية، الهيتية، الميدية، الپهلوية، جميعها لغة واحدة وهي اللغة الخورية إم اللغة الكردية. تمامآ كحال اللغة الكردية الحالية التي تضم لهجات عديدة منها: اللورية، الكلهورية، السورانية، الكردكية، الگورانية، الهورامية، الفيلية فجميع هذه اللهجات هي جزء من اللغة الكردية (الكرمانجية). وبالمناسبة حتى عندما نتحدث نحن الكرد عن لهجاتنا فنقول: الكرمانجية العليا (الشمالية)، الكرمانجية الوسطى (السورانية)، الكرمانجية السفلى أي

(الجنوبية) الهورامية. وجميعها لغة واحدة ويختلف نطق بعض المفرادات من منطقة لأخرى، بسبب كبر مساحة كردستان التي تتعدى (2.000.000) كيلومتر مربع، والسبب الثاني هو ثراء اللغة الكردية وفيها مفردات عديدة لشيئ واحد. والسبب الثالث عدم توحيد المصطلحات الكردية، بسبب غياب دولة مركزية لفترة زمنية طويلة، منذ إنهيار الدولة الساسانية الكردي إثر الإحتلال العربي-الإسلامي الإستيطاني السرطاني لكردستان عام (651) ميلادي.

من هنا فإن إطلاق تسمية (تشبه) على اللغة الخورية ليست في محلها على الإطلاق. فالأورارتية والهيتية وبقية اللهجات هي جزء من اللغة الخورية، وليس كما ذكر بعض الباحثين بأن الخورية تشبه الأورارتية.

الخلاف الثاني: هناك مجموعة من الباحثيين الغربيين يقولون: أن الخوريين وفدوا إلى منطقة الجزيره حوالي (3000) الألف الثالث قبل الميلاد، وإنتشروا فيها وبنوا مدنآ فيها. وهذا كلام غير صحيح على الإطلاق، وللأسف الشديد يردد هذا الكلام العبيط بعض الكتاب الكرد أيضآ وذلك لسببين هما:

1- بعض الكتاب الكرد يعتقدون أن الغربيين أفهم وأذكى مننا، لذلك يظنون كل ما يقوله الباحثين الغربيين صحيح ومقدس ولا يشوبه شائبة!! وهذا في الواقع كلام فارغ ولا يساوي فلسآ. أكثرية الباحثين الغربيين، يدونون التاريخ وفق أهوائهم وميولهم الشخصية ومصالح دولهم وسياساتها. وهذا لا يعني أن الجميع من هذه النوعية، يوجد بينهم من يتمتع بنوع من المصداقية والحرفية، فالقضية ليست أبيض وأسود.

2- كتابنا الكرد في غالبيتهم يحثون بنوع من الدونية تجاه الباحثين الغربيين، وهذا أمر مخزي وخطر في نفس الوقت، على تفكير هؤلاء وكتاباتهم، ويحد من روح المبادرة والإبداع، وهذا أمر غير مقبول على الإطلاق. على المرء إستخدام العقل في كل ما يقرأ ويشاهد ويسمع، بغض النظر عن صاحب الكلام، حتى لو كانت نبيآ أو إلهآ.

إذا كان الخوريين فعلآ وفدوا إلى منطقة مثلث الخابور في ذاك التاريخ الذي ذكروه أي الألف الثالث قبل الميلاد، فكيف يستوي ذلك مع تاريخ نشأة مدينة “أوركيش” نفسها، التي تعود إلى ما قبل (4000) الألف الرابع قبل الميلاد؟؟ ما هذا التناقض في كلامهم، ولماذا لم يفسروا ويشرحوا ذلك لنا، وقالوا من الذي بنى المدينة في هذه الحالة إذآ؟؟؟؟ السؤال الأخر: أي قوم أو شعب كان يعيش في هذه المنطقة قبل أن يفد إليها الخوريين؟؟؟

السؤال الثالث: من الذي أنشأ مدينة “گوزانا” إن لم يكن الخوريين؟؟؟ السؤال الرابع: هل كان هناك قوم أخر غير الخوريين في منطقة شرق البحر المتوسط وشمالها أي منطقة (الأنضول) قبل الألف الرابع؟؟ السؤال الخامس: من هم القوم أو الشعب الذي إكتشف الزراعة في مدينة “نوزي” قبل (10.000) عشرة ألاف عام قبل الميلاد إن لم يكن الخوريين؟؟

يقينآ لم يكن هناك شعب غير الخوريين في المنطقة قبل (3500) عام من ولادة عيسى. وأول من وفد إلى المنطقة كانوا الكنعانيين قادمين من اليمن وهم عبارة عن مجموعة دينية وليسوا بقومية، كم سوق ذلك بعض الدجالين العربان. الخوريين يعيشون في المنطقة التي تضم سلسلة جبال “زاگروس” وطوروس، والجزيرة الفراتية ومنطقة ألالاخ منذ مئات ألالاف السنين ويكفي أن نستشهد بتاريخ كهفي: ” شاندر،

دو- دريا”. الخوريين هم نفسهم الزاگروسيين، الطوروسيين، الگوزانيين، السومريين، الكاشيين، الهكسوس، الإيلاميين، الميتانيين، السوباريين، الأورارتيين، الهيتيين، الميديين، الساسانيين والكرد. كلها

تسميات لشعبٍ واحد، ذات لغة ومعتقد وثقافة وتاريخ واحد، وهو الشعب الخوري سلف الشعب الكردي.

وهذا المنطقة مستوطنة بالإنسان على الأقل منذ (2.000.000) سنة وفق جميع المصادر التاريخية. تسمية الخوريين أطلقت على الشعب الزاگروسي أسلاف الكرد بعد أن إعتنقوا الديانة الخورية، والتي تعني أتباع الخور، والخور هو إله الشمس.

هناك بعض الخبثاء من المستعربين العرب والتتار المستتركين والفرس المتفرسيين، يحاولون وبجميع الطرق والأساليب، الفصل بين هذه التسميات للقول: لا علاقة لتسمية بالأخرى، إضافة لذلك يسوقون لكذبة كبيرة وهي: أن لا علاقة للكرد بالخوريين، والسومريين والميتانيين ولا الهيتيين ولا بأحد من كل ما ذكرناهم أنفآ. وعندما طرحنا عليهم السؤال التالي:

أين ذهبت هذه الأقوام؟ ومن أين أتى الشعب الكردي ومتى وكيف إستطاع أن ينتشر في المسافة الممتدة: من بحر مرمرا إلى خراسان، وحتى خليج إيلام والبحر الأسود وحدود سيناء؟؟ يلتزمون الصمت هؤلاء المدلسين والكذابين ومزوري التاريخ وسراقه.

من هنا أطالب جميع زملائي الكرد الذي يعملون في مجال التاريخ، أن ينظروا بعين ناقدة وفاحصة لما يكتبه الباحثيين الغربيين، ولا يمشون خلفهم وكأنهم بلا عقل أو قليلي الفهم. وأنا شخصيآ طالبت عدة مرات بإعادة دراسة كل القطع الأثرية التي إكتشفت في مدننا الأثرية، من قبل باحثين كرد متخصصين بالأثار، وترجمة كل النصوص من قبل لغويين كرد يتقنون اللغات القديمة، هذا ضروري إن شئنا معرفة تاريخنا الحقيقي دون شوائب أو زيادة ونقصان.

++++++++

كهف دو- دريا:

يقع هذا الكهف في منطقة “چيايه كرمينج” على السفح الغربي لجبل “ليلون” والتي عثر فيها البعثة اليانية في العام (1993) على هيكل عظمي لطفل “نياندرتالي” عمره (2) عامان ويعود تاريخه إلى ما يقارب (100.000) مئة الف عام. ووجد العلماء اليابانيين هيكل الطفل المتوفى موضوعاً على ظهره، ويداه ممدودتان وقدماه مثبتتان، وتحت رأسه

بلاطة حجرية، وعلى صدره وفوق قلبه أداة من حجر الصوان. كان لهذا الاكتشاف أهمية علمية وتاريخية كبيرة، كونه

الأقدم من نوعه في كل أنحاء كردستان ومنطقة غرب أسيا برمتها والأول في العالم. إضافة إلى كونه يشير إلى عملية دفن شعائرية بسبب وضعية الدفن النظامية ضمن حفرة مستقيمة.

وللكهف بابان أحدهما شمالي وهو الأكبر ويشرف على الوادي وعرضه (8) ثمانية أمتار، وارتفاعه (5) خمسة أمتار. والباب الثاني جنوبي وهو الأصغر ومفتوح باتجاه السماء ويبدو على شكل مدخنة وكان يستخدم للإنارة. ويبلغ عمق الكهف حوالي (60) ستين متراً، وأقصى عرض له أربعين متراً، ومساحة الكهف التقريبية فهي: (60 × 40 = 240) متر مربع، أي أنه أعمق وأكبر كهف من العصر الحجري المبكر.

+++++++

كهف شاندر:

يقع على سفح جبل “برادوست” (145 كلم شمال شرق مدينة أربيل) ويعتبر أقدم وأكبر كهف مكتشف حتى الآن في جنوب كردستان (كامل العراق)، ويقع على إرتفاع نحو (2200) متر فوق مستوى سطح البحر ويطل على واد عميق كثيف الأشجار. لقد عثر العلماء في الكهف على بقايا (10) عشر من النياندرتال يرجع تاريخهم إلى ( 65-35) ألف عام. يحتوي الكهف أيضآ على مقبرتين تعودان إلى العصر الحجري الحديث، ويرجع تاريخ إحداها إلى (10.600) سنة ويحتوي على (35) فردآ.

الكهف على شكل مثلث عرضه يصل إلى (53م) وطولة (40م) وإرتفاعه حوالي (8م)، ويقدر سعة الكهف وإرتفاعه عند البداية بحوالي 25م، ويتسع عرضه فى الداخل فيصل إلى (175) قدمآ، ويرتفع سقفه فى الوسط بنحو (45) قدمآ من الارضية الحالية للكهف، بعد أن توالت عليها طبقات المخلفات والاثار الطبيعية والبشرية خلال السنين.

اكتشف هذا الموقع الاثري المهم والمعروف عالميا من قبل عالم الآثار الامريكى “رالف سوليكى” وذلك في العام 1951م، يوم كان عضواً في بعثة جامعة مشيغن الاثرية والتي جاءت إلى جنوب كردستان قادمة من الولايات المتحدة. وإكتشف الباحثون خلال التنقيبات بان هناك طبقات متراكمة من بقايا لقى وآثار في أرضية الكهف،و تشير إلى أن اجناسا بشرية عديدة سكنته على مر أجيال متتالية وعصور متعاقبة، ويعتبر واحد من بين أقدم المستوطنات البشرية، ويعود تاريخه الى العصر الحجري القديم والمعروف باسم (الدور المستيري).

نهاية هذه الحلقة وإلى اللقاء في الحلقة القادمة.

نحن بإنتظار أرائكم وملاحاظتكم ومنكم نستفيد.