Nasname û dîroka bajarê Îmar (Meskene)

دراسة تاريخية

– التجارة النهرية والبرية:

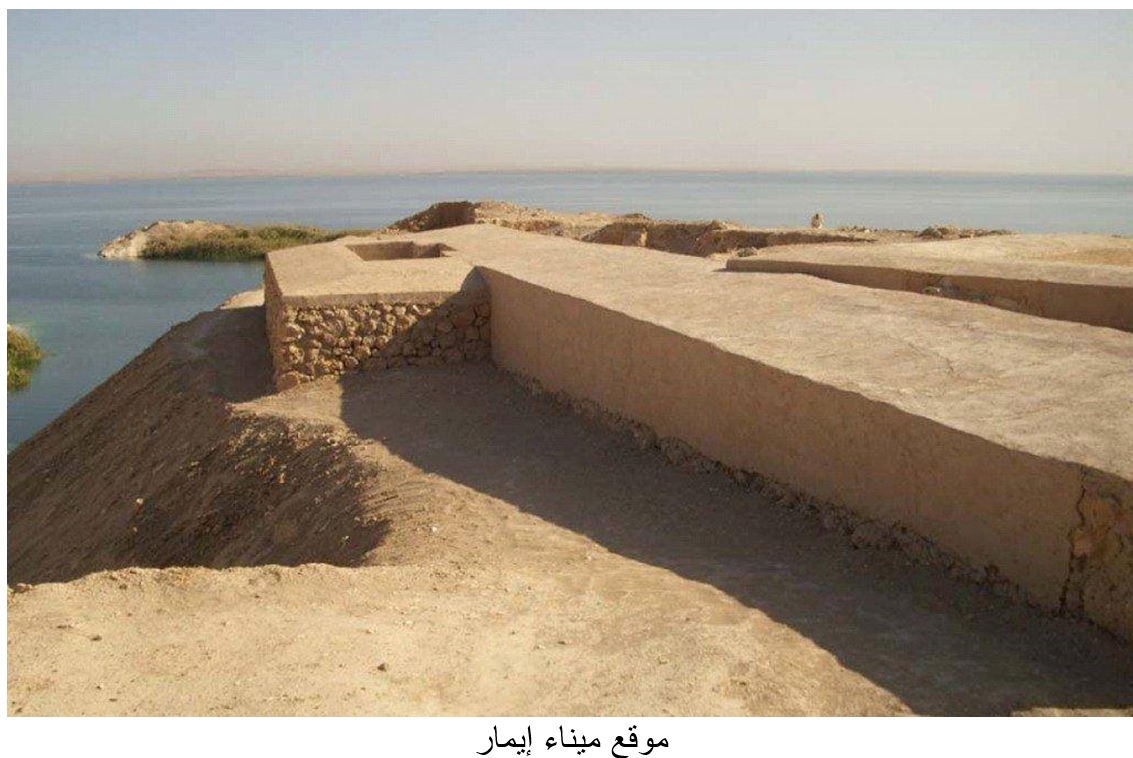

لا شك أن مدينة “إيمار” كانت واحدة من المدن النهرية المهمة في عموم غرب كردستان، والفضل في ذلك يعود إلى مرفأها الهام بسبب موقعها الجغرافي الواقع عند نقطة إنعطاف نهر الفرات نحو الشرق وسعة مرفأها.

ونصف دخلها كان يأتي من التجارة النهرية، وكانت لها سفنها الخاصة، التي تنقل بضائع المنتجين من أهل المدينة وبضائع الأخرين لقاء أجر مادي. وإلى جانب ذلك كانت المدينة تفرض أجار على السفن التي كانت ترسوا في الميناء لفترات مختلفة، إما للتفريغ أو تحميل المواد والركاب أو التزود بالمواد، وهذا أيضآ كان يدر مالآ كثيرآ عليها. ومن خلال هذا الميناء بنت المدينة شبكة علاقات تجارية واسعة، وكانت تقوم ببناء وترميم أسطولها التجاري وتوسيع الميناء وترميمه بإستمرار، من الأموال التي كانت تجنيها من رسوم رسوا السفن في مينائها، لتتمكن تقديم الخدمات للسفن المتجهة شمالآ وشرقآ.

سفن مدينة “إيمار” لم تكن تبحر بعيدآ عنها فلم تصل إلى خليج “إيلام” مثلآ، لربما أبعد مكان وصلته هو مدينة “ميرا” إلى الشرق منها، وتصل أحيانآ إلى المدن الواقعة على نهر الخابور. وشمالآ كانت تصل إلى مدينة گرگاميش، وكما كانت تؤجر سفنها للتجار المحليين لنقل البضائع من مدينة لأخرى، وكان التجار يأتون أيضآ بالبضائع التي تحتاجها مدينتهم من مواد وبضائع مختلفة. والمرفأ كان ملكآ للملك، وكان الملك “اشوم – دجن” هو بنفسه يوجه العاملين في المرفأ ويشرف عليهم ويحدد لهم المواد المطلوبة جلبها للمدينة. لقد عرفنا كل ذلك بفضل ألاف النصوص المسمارية التي عثر عليها أثناء عمليات التنقيب في موقع المدينة.

وأشارت تلك النصوص إلى أن السكان الذين كانت متطلباتهم الحياتية متوفرة بشكل دائم، بفضل عملهم في الزراعة وتربية الحيوانات وصيد الأسماك النهرية، لم يكونوا يسعون لإمتلاك السفن لعدم حاجتهم إليها، ولهذا لم يمارسوا العمل التجاري، وعند الحاجة كانوا يستأجرون إحدى السفن لنقل بضائعهم إلى أسواق المدن الأخرى، أو لجلب بضاعة أو مواد معينة يحتاجونها من تلك المدن. ولكن إستئجار السفن كانت عملية مكلفة بسبب إرتفاع أسعارها. لأن بناء السفن والعبارات كانت عملية مجهدة، وتتطلب وقتآ طويلآ وخشب من نوع خاص ولم يتوفر دائمآ في منطقة إيمار، هذا إضافة إلى عمال مهرة قادرين على صنعها، ثم الخوف عليها من الغرق إو تعرضها للأذي أثناء الرحلات. لهذا السبب بالذات كان إيجار السفن غالي، وهذا ما دفع الملك الآشوري “شمشي – هدد” الطلب من نجله في إحدى رسائله التي وجهها إليه، طالبآ منه بناء مراكب خاصة بهم وتجهيز أسطول صغير بهدف التجارة ونقل الجنود في أنان واحد.

بالطبع السفن لم تكن كلها ذات شكل وحجم واحد، حيث كان هناك مراكب للركاب، وهناك عبارات لنقل المواد الأولية والبضائع إضافة للحيونات مثل المواشي.

أكدت تلك النصوص المسمارية أيضآ، أن تأجير وإستئجار السفن بأنواعها المختلفة في “إيمار” كان أمرآ متعارفآ عليه، وكانت السفن التي تتنقل بين مدينة “إيمار” و”سكاراتم”، والمدن الأبعد كانت ذات أسعار عالية، وإن بدل الإيجارات هذا كان له دور كبير في إرتفاع أسعار البضائع والمواد، مما دفع بالموظفون إلى التدخل والتفاوض مع أصحابي السفن لتخفيض أسعار الآجار ومنع التلاعب بالقيمة الشرائية للبضائع المنقولة.

عملية النقل مع إتجاه جريان نهر الفرات كان أسهل بكثير، من النقل بعكس جريان الماء أي نحو الشمال بإتجاه مدينة گرگاميش عاصمة الهيتيين الثانية. لذا الكثير من المواد والدواب والبضائع كانت تنقل عبر الطرق البرية على ظهر الدواب وفي قوافل جماعية بهدف الحماية، وعدم تعرضها للنهب والسلب من قبل قطاع الطرق. النقل عمومآ كان صعبآ، سواءً عن طريق المراكب والسفن والعبارات، أو على ظهر الجواميس والجمال. في هذه الفترة تمكن الهيتيين الكرد من إختراع العربة المدنية والحربية، وإستخدمت العربات في نقل المواد والبشر على حدٍ سواء، وكان يجرها الأحصنة والجواميس، وهذه كانت بحاجة إلى تمهيد الطرق والجسور لها، وهذا دفعهم إلى فتح طرق عريضة وممهدة وفي بعض المناطق كان لا بد من بناء جسور لتمر من فوقها العربات إلى الضفة الأخرى من الوادي أو النهر.

وإستدل الباحثين ذلك من خلال رسائل “أسكودم”، التي نصت على أن الإيماريين الخوريين – الهيتيين استخدموا العربات والحمالين، ومختلف أنواع الحيوانات لنقل البضائع والمنتجات والمواد الأولية بشكل رئيسي براً، أما النقل بالمراكب عبر النهر فكانت أقل، بعكس السومريين الكرد في جنوب كردستان. كون الأرض هناك سهلية أكثر ومياه نهر الفرات أعمق وأوسع نتيجة، إنضمام روافد عديدة لنهر الفرات بدءً بنهر الخابور وجقجق وإنتهاء بنهر دجلة في جنوب كردستان. ثم هناك مواد يسهل نقلها على ظهر السفن مثل الأخشاب، الحديد، الحبوب، والإسفلت وغير ذلك من المواد مثل جرار الزيت ذات الأحجام الكبيرة.

وفي فصل الصيف والخريف كان من الصعب الحصول على سفينة لإستئجارها، فكل السفن كانت مسبقآ محجوزة لنقل المحاصيل التي يراد بيعها في الأسواق الأخرى، وأهمها: القمح، الشعير، العدس، الذرة، الكتان، ومنتوجات أخرى غير ذلك. ويمكن القول كانت هناك منافسة بين النقل النهري والبري، فالنقل النهري كان أغلى، ولكنه أسرع من الناحية الأخرى، أما النقل البري كان رخيصآ ولكنه كان بطيئآ للغاية وعرضة لعمليات النهب والسرقة.

3- الصناعات اليدوية:

إشتهرت مدينة “إيمار” بصناعة المراكب والسفن النهرية والعبارات، وهذا ما ميزها عن بقية الممالك الخورية الأخرى. أما في مجال الصناعات اليدوية الأخرى مثل: الفخار، الخزف، الأدوات المنزلية، المعدات الزراعية، السلاح، الجلود، الأختام وصناعة النسيج، لم يعرف عن المدينة أي شهرة كغيرها من المدن الخورية مثل مدينة “گوزانا وهموكاران” وغيرها من الحواضر. كما وعثر الباحثين في الموقع على نماذج من فخار مستورد من قبرص وشمال غرب كردستان (الأناضول)، وهذا يؤكد أن صناعة الفخار لم تكن بمستوى المدن الأخرى، لأن التجارة النهرية والبرية كانت الشغل الشاغل لأهل المدينة والتي كانت تدر عليهم أموالآ كثيرة.

وفي مجال البناء والعمارة إبتدع الخوريين من سكان المدينة بناء نمط مميز من البيوت المشيدة من الطين والقصب، على شكل مصاطب من خلال تسوية الجروف الصخرية المطلة على النهر، ومدرجات تعلوها المنازل بحيث تكون الأسطح متصلة مع بعضها البعض لتسهيل عملية التنقل بين البيوت عبر الأسطح، وهذا يعود لطبيعة وجغرافية الجرف الذي بني عليه المدينة. وجرى الفصل بين كل مجموعة والأخرى

من المنازل بالشوارع المنحدرة، التي بدورها قسمت المدينة لأحياء أو مجموعات سكنية متعددة، وهذا ما سهل حركة الناس والدواب في المدينة والتجوال فيها.

أما على صعيد فن النحت في المدينة، فيمكن القول أنه إقتصر فقط على تماثيل النساء والطيور وبعض الأشكال الهندسية، وعثر الباحثين في موقع المدينة على مجموعة من التماثيل البرونزية وقطع من الذهب وأخرى من الفضة داخل معبد إله العاصفة “تشوب”، ولكن الأدوات والتماثيل الطينية المشوية التي كانت سائدة في المدينة، وجدت منها كميات كبيرة. الذي أعطى صورة عن الفن الخوري – الهيتي، الذي تميز بتجسيد الإله بالشكل البشري. ولعل أهم نماذج العمران التي تم إكتشافها في موقع مدينة إيمار هو القصر الملكي المقام على النمط “الهيليني” المعروف الذي كان بدايته في مدينة “گرگاميش وألالاخ” في غرب كردستان وتحديدآ المدن الواقعة غرب نهر الفرات، وعنها أخذت بقية المدن الخورية وحتى ملوك الدولة الأشورية وغيرهم.

عاشرآ، الخلاصة:

Kotayî

في ختام هذه الدراسة التاريخية الموجزة التي تناولنا فيها تاريخ وهوية مدينة “إيمار” الأثرية العريقة، لا بد من التأكيد على أهمية تدوين تاريخ مدننا الكردية الأثرية والتاريخية، أي التاريخ المادي للإمة الكردية العريقة، التي يمتد تاريخها في هذه الأرض أي “كردستان” إلى عشرات ألاف السنين قبل الميلاد، والتي قدمت عبر أسلافها الخوريين، الإيلاميين، الكاشيين، الميتانيين، الهيتيين، الميديين والسالسانيين، أول حضارة للبشرية، هذا إلى جانب مئات الإبداعات وفي جميع مجالات الحياة. ففي مدينة “إيمار” فقط قدموا العديد من الإبدعات التي لم تكن تعرفها البشرية من قبل مثل:

1- تدوين عقود البيع والشراء بكل تفاصيلها (إسم البائع، إسم المشتري، إسم البضاعة، السعر، الكمية، المكان، الختم).

2- مهنة إستئجار السفن، وفرض الرسوم على السفن التي كانت ترسوا في مرفأها للتفريغ والتحميل والتزود بالحاجيات.

3- بناء أول جامعة في التاريخ البشري، وتوافد الطلاب إليها من خارج المدينة والقرى التابعة لها.

4- تكوين أول مسرح في التاريخ الإنساني، وتقديم مسرحيات عليه.

5- إبتكار إسلوب جديد في بناء البيوت، وذلك على شكل مصطبات متدرجة من الأعلى نحو الأسفل أي ضفة النهر.

6- إستخدام العربات التي تجرها الخيول والجواميس في نقل البضائع والبشر.

7- بناء حي ديني شبه منفصل، وتخريج الكهنة الذين كانوا يعملون في المعابد اليزدانية منه.

إن التاريخ المادي الذي تمثله المدن: الخورية، السومرية، الإيلامية، الكاشية، الميتانية، الهيتية، الميدية، والسالسانية، بأثار ونصوصها وأختامها وتماثيلها وقصورها ومعابدها، هي الإثبتات الحقيقية والتاريخية التي تؤكد جذور الشعب الكردي في هذه الأرض، وتدحض أكاذيب العربان والتتار والفرس من الأساس هذه القرطة المحتلة لأرض كردستان. من هنا تأتي أهمية كتابة هذه الدراسة التاريخية وبقية الدراسات التاريخية التي قمنا بها. إن دراسة أبناء الشعب الكردي تاريخ هذه المدن والحواضر الخورية من الجيل الحالي والأجيال القادمة مهمة جدآ جدآ. لأن التاريخ كما قلنا مرارآ هو ذاكرة الشعوب وبوصلة المستقبل، ومن لا تاريخ له، فلا ذاكرة فالتاريخ ذاكرة الشعوب.

إن أهمية تدوين التاريخ ودراسته مهم للغاية، كونه التاريخ يحتفظ بأهم العناصر التي يمكن أن يستند إليها الشعوب في إستخلاص الدروس من تاريخه ويستوعب كيفية تطوره أو انحطاطه عبر التاريخ أي بمعنى أسباب نجاحه وفشله. وأي شعب لا يعلم تاريخه الحقيقي يبقى في حالة ضياع، ولا يستطيع فهم حاضره ولا التخطيط للمستقبل على أسس صحيحة وسليمة. ودون شك إن دراسة التاريخ يساعد الشعوب ومنها الشعب الكردي، على معرفة حضاراته الماضية وأسلافه، والذين عاصروه من قوميات أخرى ودول، وهو مهم في تحديد الأحداث وما جرى وكيف جرت تلك الأحداث.

كما إن التاريخ شاهد على الماضي والحاضر، وما يمكن أن يكون عليه المستقبل. وأهمية دراسة التاريخ تكمن في أخذ العبر منه والدروس. وتجنب الوقوع في نفس الأخطاء، التي كانت في الماضي ومحاولة البحث عن حلول لهذه الأخطاء التي وقع فيها أسلافه. لأن من خلال دراسة التاريخ نستطيع معرفة حقيقة الأحداث والوقائع ومدى صحتها. ويساعدنا دراسة التاريخ في معرفة أسباب تقهقر بعض الأمم وتلاشيها وتقدم بعض الأخر وسيطرتها على أمم أخرى، وبناء حضارات كبيرة ومتقدمة.

الغريب إن الإمة الكردية، تعتبر الأمة الوحيدة في العالم تقريبآ، التي لم تدون تاريخها بنفسها، وهنا لا أقصد أسلافنا القدماء وإنما في (2000) الألفي العام الأخيرين، وما كُتب عن الشعب الكردي سلبآ أو

إيجابآ من معلومات صحيحة أو مغلوطة، كان على يد خصومها وأعدائها في أكثرية الأحيان للأسف الشديد، وهذا أمر محزن وخطير.

في المقابل اليهود دونوا كل شيئ وحتى سرقوا تاريخ غيرهم ونسبوه لأنفسهم من ضمنهم تاريخ الكرد، رغم قلة عددهم وصغر حجم موطنهم. تصوروا معي لو أن أسلاف الكرد إهتموا بتدوين وكتابة تاريخهم مثلما فعل اليهود، أين كنا اليوم كشعب كردي؟؟ من هنا علينا نحن الكرد الإهتمام بعلم التاريخ، الذي يعد واحد من أهم العلوم، إن لم يكن أهمها في الحالة الكردية إلى جانب علم الفلسفة. يجب علينا قراءة التاريخ وفهمه، لتوظيف الماضي والحاضر والاستفادة منه في بناء مستقبل مزدهر للإمة الكردية.

وفي نهاية هذه الدراسة، لا بد من لفت إنتباه أبناء الشعب الكردي وقواه السياسية والثقافية إلى النقاط التالية لأهميتها وهي:

الأولى: هو تحرير عقولنا ككرد من التاريخ المزيف والكاذب، الذي زرعه أعدائنا ومحتلي كردستان في عقولنا.

الثانية: التمسك بهذه المدينة والمدن الكردية الباقية التي قدمنا دراسات تاريخية عنها وتحرير تلك التي مازالت بيد العصابات الإرهابية المدعومة من تركيا، وتلك التي مازالت تحت سيطرة النظام السوري العنصري.

الثالثة: تأسيس معهد خاص بالتاريخ والأثار والتقيب، معني بالتاريخ الكردي بشكل عام، وبشكل خاص بتاريخ المدن الكردية الأثرية والتاريخية التي تركها لنا أسلافنا من الخوريين، السومريين، الإيلاميين، الكاشيين، الميتانيين، الهيتيين، السوباريين والميديين، وما أكثرها. وتقديم كل الدعم للباحثين والمؤرخين الكرد.

الرابعة: طباعة ونشر الدراسات التاريخية التي يقوم بها المؤرخين الكرد، الذين يمتازون بالمهنية والمصداقية العلمية، وتدريس تلك الدراسات للطلبة الكرد، في جميع المراحل الدراسية (الإبتدائية، المتوسطة، الجامعية).

الخامسة: على السلطات الكردية في كل من جنوب وغرب كردستان، القيام بإعادة الأسماء الكردية للمدن والقرى، والجبال والسهول والبحيرات والوديان، وكتابتها بالأحرف اللاتينية وهذا مهم جدآ.

السادسة: ضرورة ترجمة هذه الدراسات إلى اللغة الكردية بلهجاتها المختلفة، إضافة للفارسية، التركية، الإنكليزية، الفرنسية، الألمانية، الروسية والأسبانية.

السابعة: علينا ككرد أن نستقي معلوماتنا من مصادرنا الكردية أولآ، ومن بعدها يمكننا قراءة كل ما كتبه ويكتبه الأخرين سواءً أكانوا محايديين أو أعداء.

إحدى عشر، المصادر والمراجع:

Çavkanî û lêveger

1- النصوص المسمارية التي عثر عليها خلال المواسم الثلاثة الأولى في مسكنة القديمة.

المؤلف: دانييل أرنو.

ترجمة: ترجمة عدنان البني.

الناشر: الحوليات العربية السورية الأثرية – لعام 1975.

2- ايمار / بالس / مسكنة.

+ التنقيبات الاثرية السورية المشتركة بين جامعة حلب والمديرية العامة للاثار والمتاحف.

المؤلف: شوقي شعث.

الناشر: حلب عام 1993.

3- الفرات طريق تجاري لمنطقة ما بين النهرين.

المؤلف: آندريه فينيه.

ترجمة: محمدود حريتداني.

الناشر: مجلة الحوليات الأثرية العربية السورية – دمشق، عام 1969.

4- نصوص سومرية واكدية من ايمار.

المؤلف: فاروق إسماعيل. ،

الناشر: مجلة دراسات تأريخية، العددان (97-98) دمشق 2007.

5- تقرير أولي عن موسم التنقي الأول والثاني في مسكنه – ايمار (1972-1973).

المؤلف: جان مارغورون.

ترجمة: عدنان البني.

الناشر: مجلة الحوليات الأثرية العربية السورية – دمشق، عام 1975.

6- تحقيقات تاريخية لغوية في الأسماء الجغرافية السورية.

المؤلف: عبدالله الحلو.

الناشر: بيسان للنشر والتوزيع والإعلام. الطبعة الأولى بيروت – عام 1999.

7- المعجم الجغرافي للقطر العربي السوري (المجلدات الخمس).

المؤلف: مجموعة من المؤلفين.

الناشر: المؤسسة العامة للمساحة – الطبعة الأولى – عام 1992.

8- إيبلا تاريخ وحضارة اقدم مملكة في سوريا.

المؤلف: عيد مرعي.

الناشر: الأبجدية للنشر – الطبعة الأولى، دمشق عام 1996.

9- أضواء جديدة على تأريخ وآثار بلاد الشام.

المؤلف: مجموعة من كبار علماء التاريخ والأثار.

ترجمة: تعريب قاسم طوير.

الناشر: منشورات وزارة الثقافة، الطبعة الأولى – دمشق، عام 1989.

10- ايمار (تل مسكنه).

+ نظرة في أهميتها الحضارية في ضوء التنقيبات الأثارية.

المؤلف: هديب حياوي عبدالكريم غزالة.

الناشر: الإتحاد العام للآثاريين العرب وجامعة محمد الأول بوجدة – عام 2012.

11- اثار سورية القديمة.

المؤلف: اورست كلينغل.

ترجمة: قاسم طوير.

الناشر: منشورات وزارة الثقافة – دمشق عام 1985.

12- حضارة وادي الفرات.

المؤلف: عبد القادر عياش.

الناشر: الأهالي للطباعة والنشر والتوزيع – الطبعة الثانية دمشق لعام 1999.

13- دراسات في حضارات غرب آسية القديمة: من أقدم العصور الى عام (1190) ق.م.

المؤلف: توفيق سليمان.

الناشر: دار دمشق، الطبعة الأولى – دمشق عام 1985.

14- من عمان إلى العمادية أو جولة في كردستان الجنوبية.

المؤلف: علي سيدو كوراني.

الناشر: مطبعة السعادة – عمان عام 1939.

15- جولة أثرية فى بعض البلاد الشامية.

المؤلف: أحمد وصفى زكريا.

الناشر: دار الفكر المعاصر – الطبعة الثانية – دمشق عام 1984.

16- نهر الذهب في تاريخ حلب.

المؤلف: كامل الغزي.

الناشر: دار القلم، حلب – الطبعة الثانية لعام 1900.

17- معجم البلدان.

التأليف: ياقوت الحموي – المجلد الأول والثاني.

الناشر: منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي – دمشق لعام 1983.

18- ظهور الكورد في التاريخ.

التأليف: الدكتور جمال رشيد أحمد

الناشر: دار آراس للطباعة والنشر- أربيل، كوردستان – الطبعة الأولى لعام 2003.

19- الحوريون تاريخهم وحضارتهم.

التأليف: فيلهلم جرونت.

ترجمة وتعليق: د. فاروق إسماعيل.

الناشر: دار جدل، حلب – الطبعة الأولى لعام 2000.

20- تاريخ حلب- حلب قبل الإسلام.

التأليف: صبحي الصواف.

الناشر: دار الحضارة، حلب – الطبعة الأولى – 1972.

21- تأريخ الكرد القديم.

التأليف: الدكتور جمال رشيد أحمد – الدكتور فوزي رشيد.

الناشر: وزراة التعليم العالي والبحث العلمي.

22- الآثار والأوابد التاريخية في حلب وكلس وغازي عنتاب.

التأليف: نجوى عثمان.

الناشر: جامعة حلب، برنامج التعاون الإقليمي السوري – التركي.

23- فصل من كتاب الكرد في منطقة الباب وأطرافها.

– دراسة اقتصادية اجتماعية سياسية.

التأليف: علي مسلم.

الناشر: نسخة محفوظة 10 يناير 2019 على موقع واي باك مشين.

24- كردستان في سنوات الحرب العالمية الأولى.

التأليف: كمال مظهر أحمد.

ترجمة: محمد الملا عبدالكريم.

الناشر: دار أراس للطباعة والنشر – أربيل لعام 2013.

25- در الحبب في تاريخ حلب.

التأليف: ابن الحنبلي.

الناشر: وزارة الثقافة، دمشق، 1973.

26- الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة.

المؤلف: ابن شداد.

الناشر: وزارة الثقافة السورية – الجزء (1، 2، 3)، دمشق عام 1978.

27- تاريخ الحياليين شمال سوريا.

المؤلف: د.محمد أحمد سالم.

الناشر: مجلة الاسلام – العدد الأول – دمشق عام 2018.

28- الجزيرة السورية بين القديم والحديث (1800-1921).

المؤلف: اسكندر داد.

تقديم : د.سامي الدهان.

الناشر: طبعة الترقي – دمشق، طبعة عام 1959.

29- التكون التاريخي الحديث للجزيرة السورية.

المؤلف: جمال رباوت.

الناشر: المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات بدوحة، الطبعة (1) عام 2013.

30- كردستانية الجزيرة العليا ”محافظة الحسكة”.

المؤلف: د. علي صالح ميراني.

الناشر: مطبعة دار.

31- الجزيرة الفراتية والموصل – دراسة في التاريخ السياسي والاداري (744-833م).

المؤلف: محمد جاسم حمادي.

الناشر: جامعة بغداد – كلية الاداب – قسم التاريخ – عام 1975.

32- مئة عام مرت على بناء مدينة الحسكة.

المؤلف: اسحق قومي.

الناشر: عام 1966.

33- مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة – الجزء الأول.

المؤلف: طه باقر.

الناشر: دار الوراق للنشر – الطبعة الأولى، بيروت عام 2009.

34- البدو ما بين النهرين العراق الشمالي وسوريا.

المؤلفون: ماكس فون اوبنهايم، آرش برونيلش، فرنركاسكل.

تحقيق وتقديم: ماجد شُبر.

الناشر: الوراق للنشر – الجزء الأول والثاني عام 2007.

35- الحزام العربي في الجزيرة السورية.

المؤلف: د. آزاد أحمد علي.

الناشر: مركز رووداو للدراسات – عام 2015.

36- الجزيرة السورية بين الحقيقة والوهم.

دراسة حول أصالة الوجود العربي في المنطقة +

المؤلف: ياسر العمر.

الناشر: دار العراب للنشر.

37- أكراد سورية : التاريخ- الديموغرافية – السياسة.

المؤلف: مهند الكاطع.

الناشر: دار قناديل للنشر والتوزيع، بغداد عام 2020.

38- جولة اثرية في بعض البلاد الشامية.

المؤلف: احمد وصفي زكريا.

الناشر: المطبعة الحديثة، دمشق – عام 1934.

39- أكراد سورية في مرآة مصادر الأرشيف العثماني خلال القرن 18 للميلاد.

المؤلف: شتيفان فينتر.

ترجمة: د. نضال محمود حاج درويش.

الناشر: مجلة الحوار – العددان (67-68)، 2015.

40- مدن بلاد الشام حين كانت ولاية رومانية.

المؤلف: آرنولد هيومارتن جونز.

ترجمة: د. إحسان عباس.

الناشر: دار الشروق للنشر والتوزيع – الطبعة الأولى، عمان عام 1987.

41- بلاد الشام في العهد البيزنطي.

تحرير: محمد عدنان البخيت، محمد عصفور.

الناشر: الطبعة الثانية – عمان، عام 1991.

42- فتح العرب للشام.

المؤلف: جورج مرعي حداد.

الناشر: المطبعة الأدبية – بيروت عام 1931.

43- مقابلة مع البروفسور والمؤرخ: أ. د. أحمد أغير أقجه. المؤسس والمستشار التعليمي لأكاديمية اسطنبول لتعليم اللغات.

https://www.youtube.com/watch?v=Azpte-77b74

44- Emmanuel Laroche, De Hettitische hiërogliefen van Meskéné-Emar: “een lening van geschrift” op Persée . Ministerie van Hoger Onderwijs en Onderzoek.

45- Jean Margueron, “De Franse opgravingen van Meskéné-Émar (Syrië)”, op Persée . Ministerie van Hoger Onderwijs en Onderzoek.

46- (en) (de) “Project Emar”, op de Eberhard Karls Universität Tübingen, site over de Duits-Syrische opgravingscampagne.

47- (en) “Bibliografie van Emar Studies”.

48- (en) “Bronstijd economie in Emar (Syrië)”, op Eberhard Karls Universität Tübingen.

49- De redding van de overblijfselen van de onderdompelingszone van de Tabqa-dam aan de Eufraat, op ICOMOS (International COuncil on MOnuments and Sites)

50- (en) (de) “The Archaeological Park Emar – Balis (Syria)”.

51- (de) Betina Faist, Uwe Finkbeiner en Siegfried Kreuzer, Emar, op Das wissenschaftliche Bibellexikon im Internet (WiBiLex), 2011(geraadpleegd op 14 oktober 2017).

52- J. G. Macqueen, ‘”Hattian Mythology and Hittite Monarchy'”, Anatolian Studies (1959).

53- Gary Beckman, “The Religion of the Hittites”, The Biblical Archaeologist 52.2/3, (June – September 1989:98-108) noting E. Laroche, Catalogue des textes hittites 1971, and K. Bittel, Hattusa, the Capital of the Hittites, 1970.

54- R.Lebrun, “Le zoomorphisme dans la religion hittite,” L’Animal, l’homme, le dieu dans le Proche-Orient ancien, (Leuven) 1985:95-103, noted in Beckman 1989.

55- Leeming, David. “Hittite-Hurrian Mythology.” The Oxford Companion to World Mythology. Oxford: Oxford University Press, 2005. 185-7.

Ünal, Ahmet. “The Power of Narrative in Hittite Literature.” Across the

Anatolian Plateau. Boston, MA: American Schools of Oriental Research, 2001. 99-121.

56- Cammarosano, Michele. “Hittite Cult Inventories — Part One: The Hittite Cult Inventories as Textual Genre.” Die Welt Des Orients 43, no. 1 (2013): 63-105. Quoted in Beckman 1985:101.

57- Collins, Billie Jean. “Necromancy, Fertility, and the Dark Earth: The Use of Ritual Pits in Hittite Cult.” In Magic and Ritual in the Ancient World, Edited by Paul Mirecki and Marvin Meyer, 224-241. Leiden, Netherlands: Brill, 2002.

58- Akkermans, Peter M. M. G.; Schwartz, Glenn M. (2003). The Archaeology of Syria: From Complex Hunter-Gatherers to Early Urban Societies (c.16,000-300 BC). Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-79666-8.

59- Archi, Alfonso (1994). “Studies in the Pantheon of Ebla”. Orientalia. Pontificium Institutum Biblicum. 63 (3). OCLC 557711946.

60- Archi, Alfonso (2002). “Formation of the West Hurrian Pantheon: The Case Of Ishara”. In Yener, K. Aslihan; Hoffner, Harry A.; Dhesi, Simrit (eds.). Recent Developments in Hittite Archaeology and History. Eisenbrauns. ISBN 978-1-57506-053-8.

61- Archi, Alfonso (2011). “In Search of Armi”. Journal of Cuneiform Studies. The American Schools of Oriental Research. 63. ISSN 2325-6737.

62- Margueron J.C. Quatre campagnes de fouilles a Emar (1972-1974), Syria 52.pp.53-85 (1975).

63- Jean-Claude Margueron and Veronica Boutte, “Emar, Capital of Aštata in the Fourteenth Century BCE” The Biblical Archaeologist 58.3 (September

1995:126-138); a single Old Babylonian tablet was recovered.

Adamthwaite (2001).

64- Daniel Arnaud, Les textes d’Emar et la chronologie de la fin du Bronze Recent, Syria, vol. 52, pp. 88-89, 1975

65- Margueron published findings at Emar between 1975 and 1990, beginning with “Les fouilles françaises de Meskéné-Emar”, in Comptes-rendus de l’Académie des Inscriptions et Belle-Lettres 1975:201-213; Daniel Arnaud published the cuneiform texts, 1985-87.

66- U. Finkbeiner, Emar & Balis 1996-1998. Preliminary Report of the Joint Syrian-German Excavations with the Collaboration of Princeton University, Berytus, vol. 44, pp.5-34, 2000

67- U. Finkbeiner and F. Sakal, Emar after the closure of the Tabqa Dam – The Syrian-German Excavations 1996 – 2002. Volume I: Late Roman and Medieval Cemeteries and Environmental Studies, Brepols, 2010, ISBN 2-503-53320-5

68- Adamthwaite, Murray R. (2001). Late Hittite Emar: The Chronology,

Synchronisms, and Socio-Political Aspects of a Late Bronze Age Fortress Town.

Peeters. ISBN 90-429-0909-9.

69- Arnaud, Daniel, Emar: Récherches au pays d’Aştata VI: Textes sumériens et akkadiens, Erc/Adpf, 1987, ISBN 2-86538-178-1

70- D. Beyer, Meskene-Emar. Dix ans de travaux 1972-1982, Editions Recherche sur les Civilisations, 1982, ISBN 2-86538-044-0

71- Chavalas, Mark William,Emar: the history, religion, and culture of a Syrian town in the late Bronze Age, CDL Press, 1996, ISBN 1-883053-18-8

64- D’Alfonso, Lorenzo, Yoram Cohen Dietrich Sürenhagen, The City of Emar Among the Late Bronze Age Empires, Eisenbrauns, 2008, ISBN 3-86835-006-3

72- Dalley, Stephanie and Beatrice Teissier, Tablets from the Vicinity of Emar and Elsewhere, Iraq, vol. 54, pp. 83–111, 1992

73- Yoram Cohen, The Scribes and Scholars of the City of Emar in the Late Bronze Age, Eisenbrauns, 2009, ISBN 1-57506-931-8

74- Fleming, Daniel E., Time at Emar: The Cultic Calendar and the Rituals from the Diviner’s Archive, Mesopotamian Civilizations 11, Jerrold S. Cooper ed. Winona Lake, Ind.: Eisenbrauns, 2000.

75- Fleming, Daniel E., The Installation of Baal’s High Priestess at Emar: A Window on Ancient Syrian Religion, Harvard Semitic Studies 42. Atlanta: Scholars Press, 1992.

76 Eugen J. Pentiuc, West Semitic Vocabulary in the Akkadian Texts from Emar (Harvard Semitic Studies), Eisenbrauns, 2001, ISBN 1-57506-910-5

نهاية هذه الدراسة وإلى اللقاء في الدراسة القادمة.

ونحن في إنتظار أرائكم وملاحظاتكم ومنكم نستفيد.