في زاوية منسية من جغرافيا العصور، حيث تتقاطع أنفاس التاريخ مع صدى الأحلام المجهضة، انعقد في مدينة القامشلي مؤتمرٌ حمل أوزار قرنٍ كامل من الانتظار، وأحلام قرنٍ آخر لم يُكتب بعد. هناك، في الشمال الشرقي من سوريا، تلاقت أطياف السياسة الكوردية، بكل ما تحمله من تناقضات وأشواق، لتنسج خريطةً جديدة لسورياٍ قد تنبثق من رحم المأساة، أو تُجهض في صمتٍ كسابقاتها.

اجتمعت الأحزاب الكوردية، وقد أنهكتها السنون وأضنتها الدروب، تحت شعار «وحدة الموقف والصف الكوردي»، كأنها تصحو بغتةً من غفوة دهرٍ ثقيل، مستبشرةً بميلاد محتمل لوطنٍ ديمقراطي لامركزي، يحتضن التعدد بدل أن يخنقه، ويُقرّ بالتنوع بدل أن يتجاهله. لم يكن المؤتمر صدىً لأحلام التقسيم كما توجس البعض، بل كان بوحًا واضحًا برغبة أكيدة في صون وحدة سوريا، ولكن بوحدة حقيقية، لا بشعارات خاوية.

أكثر من أربعمئة شخصية، من سوريا، والعراق، وتركيا، توافدوا كحجّاجٍ إلى مقامٍ غابر، يحملون في قلوبهم خوف الفقدان ورجاء اللقاء. جاءوا ليشهدوا المصادقة على ورقة سياسية جمعت لأول مرة أطرافًا فرقتهم السنين والخيبات. ورقةٌ دعت إلى نظام لامركزي، إلى الاعتراف بالوجود القومي للشعب الكوردي، وإلى صون لغته، بل إلى ترسيخ عيد “نوروز” عيدا رسميا في مفكرة الدولة السورية القادمة. يا لسخرية الأقدار: نوروز، عيد الانبعاث من رماد الشتات، يتحول هنا إلى بند قانوني، لا مجرد أغنية حنين تتردد في جبال كًرداغ وقنديل.

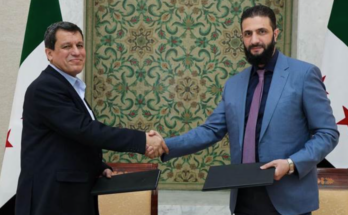

ولأن التاريخ لا يكتب نفسه وحده، ارتأى المجتمعون أن يكون لهم وفد كوردي مشترك، يحمل إلى دمشق رؤية جديدة، ويخاطب بقية مكونات سوريا بلغةٍ تنسج الخيوط بدل أن تقطعها. إلا أن الواقع، كعادته، لا يمنح الهدايا بلا ثمن؛ فسرعان ما اصطدمت الآمال بإعلان دستوري انتقالي، منح الرئيس المؤقت، أحمد الشرع، صلاحيات مطلقة تذكر بماضٍ كانت الثورة تحاول دفنه. من هناك بدأ الاعتراض الكوردي يتصاعد، رافضًا أن يكون التنوع السوري مجرد زينة تجميلية لدستور يصون فردًا ولا يصون شعبًا.

في قلب النقاشات، كانت الأصوات تتعالى لتؤكد أن هذه الأرض، التي يسميها البعض “كوردستان سوريا” أو “غرب كردستان”، ليست ملكًا حصريًا لقومية واحدة، وإن كان للكورد فيها حق الدم والعرق والتاريخ. بل يجب أن يُبنى الإقليم المرتجى بروحٍ تعترف بجميع مكوناته من عرب وآشوريين وسريان وغيرهم، كي لا يقع البناء الجديد فريسة لمرض القوميات الذي مزق سوريا القديمة.

لقد أُكِّدَ أن المؤتمر لا يسعى إلى التقسيم، بل يطمح إلى الوحدة؛ وحدةٌ لا تسجنها صنمية ولا تقيدها قسرية، بل تقوم على أسس الاعتراف المتبادل والعيش المشترك. لكن سؤالًا مشوبًا بالغموض ظل عالقًا في الأفق، كغيمة رمادية لا تبشر بالأمل: هل سيكون هذا المؤتمر نقطة تحول حقيقية في مسار القضية الكوردية في سوريا، أم أنه مجرد فصل آخر في سجل الإخفاقات المتراكمة؟

وُصِفَ الحدث من قبل شاهد عيان بأنه أشبه بانقلاب أبيض؛ ليس بالسلاح بل بالكلمة، وليس بالرصاص بل بالبيان. وأُشير إلى أن هذه الوثيقة، التي اتفقت عليها جميع الأطراف تقريبًا، وُلدت تحت رعاية دولية واضحة: من باريس، حيث تلتقي الأناقة بالدبلوماسية، إلى واشنطن، حيث تُحاك القوى الكبرى خرائط العالم في صمت.

كان لجهود القياديين الكورد دور حاسم في تقريب المواقف، حتى بدا وكأن روح دهوك وهولير القديمة، التي أخفقت سابقًا في توحيد الصف الكوردي، قد بُعثت من جديد بروح أكثر حكمة ونضجًا.

من حيث المضمون، لم تقتصر الوثيقة على المطالب الكوردية الخاصة، بل مدت يدها إلى المسألة السورية العامة، مطالبةً بدستور ديمقراطي تعددي يعترف باللغات، بالثقافات، وبالانتماءات جميعها. لم يعد هناك مكان، في هذا الحلم الجديد، لدولة تسجن مواطنيها خلف قضبان القومية الواحدة أو المذهب الواحد.

أما ما كان لافتًا بحق، فهو أن المؤتمر لم يجنح إلى خطاب الفيدرالية أو الاستقلال كما تخوف البعض، بل اختار بعناية طريق اللامركزية الإدارية، كجسرٍ بين الوحدة والحرية، بين التعدد والانتماء. رسالة إلى أولئك الذين يهرعون إلى التهويل بأن الكورد يريدون تمزيق البلاد: بل إنهم، هنا، يحاولون ترقيع ما مزقته الحرب والطغيان.

غير أن لكل حدث وجهه الآخر. فكما أشار بعض المتابعين، لم تخلُ الساحة من الأحزاب الصغيرة الطامعة بمقاعد على موائد الكبار، ولم تغب بعض الأحاديث عن أن الحضور في بعض المناسبات كان مدفوعًا برغبةٍ في مأدبة لا في مبدأ. وكأنما التاريخ لا يملّ من عرض مسرحيته الهزلية: وجوه تتبدل، وأطماع تبقى.

وبرغم كل ذلك، فإن الوثيقة كانت واقعية إلى حد بعيد، خالية من تلك الشعارات الطوباوية التي ابتليت بها الحركات الإيديولوجية في القرن العشرين. لم تطلب المستحيل، بل اكتفت بالممكن، مؤمنةً أن السياسة فن الممكن لا مرآة للأوهام.

أما عن الأطراف المتضررة من هذا الحدث؟ فثلاثة على وجه الخصوص: أولهم، العروبيون المتطرفون الذين ما زالوا يحلمون بدولة عرقية نقيّة، تتجاهل أن سوريا وطن لكل أبنائه، لا حكراً لقبيلة أو حزب. وثانيهم، الأصوات المتشددة داخل البيت الكوردي ذاته، سواء أولئك الذين يرفضون أي تعاون، أو أولئك الذين لا يرون في الحلول الوسط إلا ضعفًا. وثالثهم، تركيا، التي راهنت على انقسام الكورد السوريين، كما راهنت في ملفات أخرى أن الخلافات ستُبقيهم أشتاتًا متنافرين.

لكن الواقع أتى بما لا تشتهي سفن أنقرة: فالمؤتمر انعقد، والوثيقة أُعلنت، والتاريخ دون سطوره الجديدة.

ختامًا، لا يسعنا إلا أن نتساءل: هل سيكون هذا المؤتمر صخرةً تتحطم عليها أمواج التشرذم السوري، أم سيغرق، كغيره، في رمال الخلافات المتحركة؟ الزمن وحده من يملك الجواب، والزمن – كما يعلم الفلاسفة – يحب المفاجآت أكثر مما يحب الخطط المحكمة.

بوتان زيباري

السويد

27.04.2025