Çima Ugarêt Horî ye û ne Fînîqî ye?

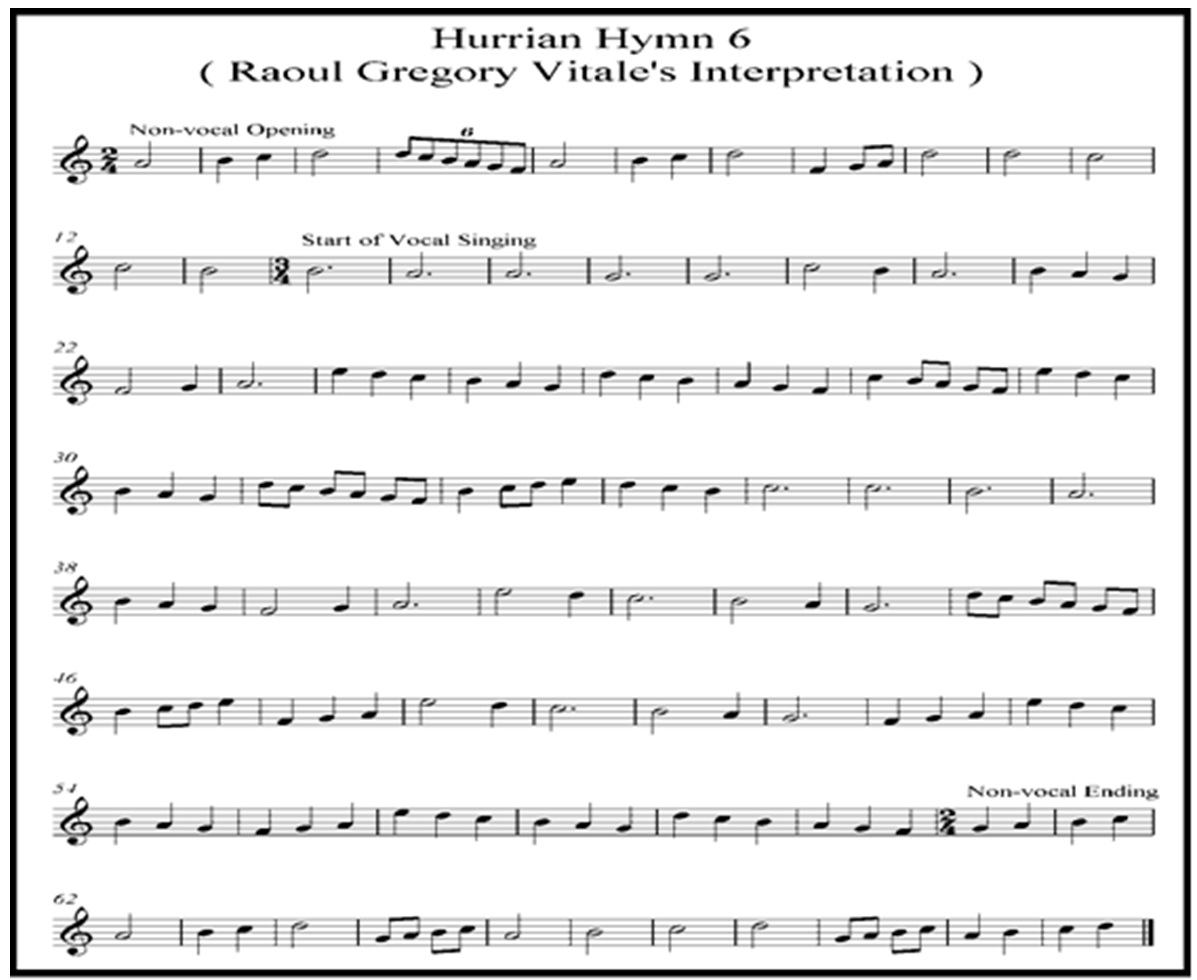

قراءة راؤول فيتالي كما كتبها:

Xwendina Raol Vîtalî wek nivisandî

راؤول أولاً درس السلالم الموسيقية البابلية، التي تم اكتشافها في أربعة رقم طينية تم العثور عليها في بلاد ما بين النهرين، ومن خلال تحليل معاني الدرجات الموسيقية أي الأوتار، حيث إستنتج أن ترتيبها هو معاكس لما كان مسلمآ به من قبل. ومن خلال هذا الاستنتاج تمكن من تحديد جميع أبعاد السلالم الموسيقية البابلية في بلاد ما بين النهرين بدقة عالية، ولقيت النتائج التي توصل لها في هذا المجال قبولاً واسعاً من لدن العلماء والمختصين بالموضوع. والدراسات اللاحقة أكدت صحة استنتاجاته وإعترفت له بسبق هذا الاستنتاج.

التدوين الموسيقي الموجود على الرقيم (ها 6) كما قلنا مؤلف من تتالي بعد موسيقي- عدد، حيث البعد الموسيقي معروف تحديداً بين أي درجتين يقع، مثلاً “قبليت” هو البعد ما بين الدرجتين “لا – ره” الأعلى منها (بعد مقابلة أسماء درجات السلالم البابلية بما هو قريب منها في السلم الموسيقي الغربي المعاصر).

بعض المحاولات لقراءة التدوين الموسيقي إفترضت أن وجود البعد «لا – ره» يليه العدد 3 مثلاً يعني عزف الدرجتين “لا” و “ره” معاً ثلاث مرات متتالية، أي تعدد أصوات (هارمونية)، بينما غيرها من القراءت إفترضت أن البعد “لا – ره” يعني عزف الدرجات (لا – سي – دو – ره) بالتتالي، لكن بقيا تفسير العدد المكتوب بعد البعد الموسيقي صعباً. بعد أن درس “راؤول فيتالي” المحاولات السابقة لقراءة التدوين الموسيقي وإعتمد على اكتشافاته بخصوص السلالم الموسيقية البابلية، قدم قراءته الخاصة الكاملة للتدوين الموسيقي وبناها على الأسس التالية:

رفض فكرة تعدد الأصوات التي تقول بأن البعد (لا – ره) مثلاً يعني عزف الدرجتين “لا وره” معاً، قدم التدوين الموسيقي هو أحد الأسباب ولكن يوجد سبب آخر ذكره وهو أن بعض تلك الأبعاد ستكون متنافرة غير صافية، مما يعني أن عزف الدرجتين معاً لن يعطي نتيجة محبذة حسب ما هو معروف في علم الهارموني. وبالتالي قبل بالفكرة الأخرى التي تقول أي أن البعد (لا – ره) مثلاً يعني غناء أو عزف الدرجات (لا – سي – دو – ره) بالتتالي.

ثم قارن الأعداد الواردة في سطور التدوين الموسيقي مع عدد المقاطع الصوتية في سطور نص النشيد، وهي محددة مسبقاً من قبل علماء آخرين، فلاحظ أن عدد المقاطع الصوتية في كل سطر من نص النشيد المكتوب، يساوي ثلاثة أضعاف مجموع الأعداد الواردة في سطر مقابل من التدوين الموسيقي، فاعتبر أن الأعداد الواردة في التدوين الموسيقي لها دلالة إيقاعية، فإذا كان كل مقطع صوتي يأخذ زمن واحد فهذا يعني أن الأعداد الواردة في التدوين الموسيقي، كل منها يدل على عدد مازورات ثلاثية الزمن، أي عدد ضربات آلة الإيقاع القوية عندما يكون الإيقاع ثلاثياً.

ويضف رأؤول قائلآ: في نهاية السطر الأول من التدوين بعد آخر بُعد وعدد، ترد كلمتان “أشتما آري” وتم ترجمتهما بمعنى “لا تُسمع – أعط” ففهمتها بمعنى “لا تُسمع النص – أعط” أي أن نصف آخر متتالية (وما سبقها) هو عزف بدون غناء، بينما يبدأ الغناء من بداية نصفها الثاني، وهذا معناه أن السطر الأول من التدوين الموسيقي حتى منتصف المتتالية الأخيرة منه، هو مقدمة موسيقية بدون غناء. وبما أن عدد سطور التدوين الموسيقي (ستة) بينما عدد سطور النشيد هي (أربعة) فهذا يعني أن السطر الأخير من التدوين الموسيقي، هو أيضاً عزف بدون غناء أي خاتمة موسيقية.

وتكرار المقاطع الصوتية (السبعة) في آخر كل سطر من سطور النشيد في بداية السطر الذي يليه، هو طريقة حتى ينتقل (المغني) من نهاية السطر على ظهر الرقيم إلى بداية السطر التالي على وجه الرقيم بدون أن ينسى آخر كلمات لئلا يحدث انقطاع زمني خلال عملية قلب الرقيم. وهذه الطريقة متبعة حتى اليوم في المصاحف وفي قراءة الكتب الدينية حيث تعاد كتابة آخر كلمة من الصفحة في بداية الصفحة التي تليها، مع العلم أن حذف عدد المقاطع المعادة وأيضاً إضافة زمن نصف المتتالية الأخيرة في سطر التدوين الموسيقي الأول إلى زمن سطر النشيد الأول ينطبق تماماً على معادلة ثلاثة أضعاف زمن التدوين نسبة لعدد مقاطع سطر النشيد المقابل.

راؤول فيتالي من خلال دراسة المتتاليات في الخاتمة الموسيقية، لاحظ أن كل منها يتألف من (أربع) درجات، وهذا يتوافق أكثر مع إيقاع ثنائي لذلك إعتبر أن إيقاع الخاتمة الموسيقية هو ثنائي، وأيضاً باعتبار أن في المقدمة الموسيقية جمل موسيقية تشابه جمل موسيقية في الخاتمة إعتبر أن إيقاع المقدمة الموسيقية هو أيضاً إيقاع ثنائي، بينما إيقاع المقطع المغنى هو إيقاع ثلاثي.

هكذا أصبحت درجات المتتالية والزمن الذي يجب أن يستغرقه أداء كل متتالية معروفآ، ولكن الذي ليس معروفآ بعد، هو كيف يفترض أن يتم تقسيم الزمن على درجات المتتالية، فأحياناً يمكن أن يكون متساوٍ إذا كان الزمن يساوي أو من مضاعفات عدد درجات المتتالية، وأحياناً هذا غير ممكن، لذا وجب توزيع الزمن على النغمات المختلفة بالطريقة الأكثر إنسجامآ للِحس الموسيقي السليم معتبراً أن هذا الموضوع كان متروك للعازف.

هل السلم الموسيقي هوري أم أوگاريتي؟

Gelo, nirdebana mûzîkî Horî ye an Ugarêtî ye?

إن مجموعة الرقيمات (36) الأوگاريتية المكتوبة باللغة الهورية فتحت أبواباً جديدة للمناقشات والأبحاث حول أصول السلم الموسيقي المستعمل في هذا الرقيم (ها 6). ومن المعروف تاريخيآ بأن أسلاف الكرد الخوريين (الهوريين)، الميتانيين، الحثيين، عاشوا في هذه المنطقة قبل الميلاد بأكثر من (10) عشرة ألاف عام، وبلادهم كانت تشمل مساحات واسعة من بلاد المشرق ومنها وسوريا لبنان، ومازال أحفادهم الكرد يعيشون في معظم هذه المناطق، بعكس ما يروج له المستعربون العرب مزوري التاريخ. وحتى تلك المدن التي تم تعريبها مع الزمن هي مدن هورية مثل دمشق، حلب، إدلب، إعزاز، ألالاخ، اللاذقية، حوران، الجولان، قطنة، أوگاريت، … إلخ.

السلم المسيقي الكردي الحالي (السباعي) هو نفسه ذاك السلم الموسيقي الذي تم وضعه في أوگاريت الهورية، وبإمكان أي شخص يتأكد من ذلك إن شاء، وهذا الأمر متاح للجميع من لديهم إلمام بالموسيقى. فوق ذلك إن الرقيمات المكتشفة في أوگاريت تؤكد هذه الحقيقة، وهذا يعني أن المقطوعة الموسيقية الأوگاريتية (ها 6) هورية المنشأ والتكوين والروح واللغة.

إن السلم الموسيقي المستعمل في المقطوعة الأوگاريتية هو السلم السباعي و خوري/هوري الاختراع

والتطوير، وإلا لما كتبت كل هذه الرُقم باللغة الهورية إن لم يكن السلم الموسيقي هوري المنشأ. إن أصل السلم الموسيقي السباعي لدى الآراميين واليونانيين مأخوذ من الهوريين، وقد عملوا بدورهم على تطويره بما يناسب شخصية موسيقا كل منهما. فالسلم الموسيقي الآرامي (السرياني) واليوناني جذرهما واحد، وهو السلم الموسيقي الهوري، لأن المنطق وتسلسل التاريخ يقولان هذا. وقد ورث الآراميون هذا السلم مباشرة من الهوريين أسلاف الكرد لإحتكاكهم المباشر بهم، واليونانيين بدورهم أخذوه عن الهوريين بحكم الجوار الجغرافي.

ولمن لا يعرف أذكره بأن كلمة الموسيقة المعروفة عالميآ ويستخدمها كل البشر منذ ألاف السنين كلمة كردية، والكرد هم من وضعوا المقامات الموسيقية جميعها، والذي وضعها العالم والموسيقار “زرياب”.

إليكم تفاصيل الموضوع:

Mû: الماعز، ذيل الحصان شعرة

Zîk: صوت الذي يصدره الشعرة أثناء النقر عليها وهي مشدودة

Mû + zîk ——-> Mûzîk. موسيقى

Zîkezîk: زيك – زك

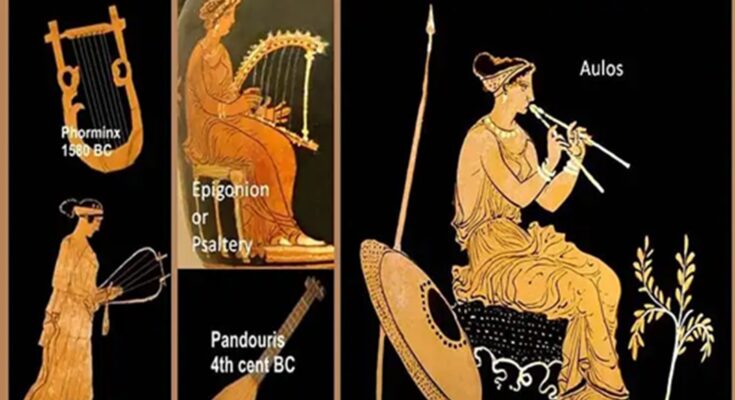

في الماضي البعيد كان أسلاف الكرد الهوريين، يصنعون أوتار الألات الموسيقية من شعر الحيونات. والصوت الذي يصدره الشعرة أثناء النقر عليها وهي مشدودة لليوم يسميه الكرد (زيك). وكافة الألات الموسيقية الشرقية (الطنبور، الطبل، الزرنة، العود، القانون، بلور أي المزمار) ألات كردية هورية.

زرياب مؤسس المقامات الشرقية:

Zêrap damezrînerê meqamên rojhilatî ye

الكرد ليسوا فقط أول من وضعوا السلم الموسيقي (السباعي) في أوگاريت قبل ألاف السنيين، بل أغنوا مكتبات العالم بالعلم والمعرفة وأكرمهم الغير بالإبادة والتنكر والتهجير.

يقول الباحث التونسي الدكتور عادل بالكحلة: ” لم أكن أعرف شيء عن الشعب الكردي إلا عندما قمت في البحث عن الموسيقى الشرقية وتطورها وعندما إطلعت على مخطوطات الموسيقي الكردي المعروف بإسم زرياب. وزرياب رغم تمكنه من اللغة العربية إلا أنه وضع أغلب المصطلحات الموسيقية باللغة الكردية، ناهيك عن أسماء المقامات الموسيقية التركيبية وفروعها. أولاً السلم الموسيقي وأسماء العلامات الموسيقية كانت بالكردية، يكا، … دوكا، سيگا، جارگا، نوا، … تعني العلامة الأولى، الثانية، الثالثة والرابعة. أما الوتر الأخير اسماها گريدان، اي الربط وهنا تعني اوكتاف كامل من القرار إلى الجواب. والربط بين علامة اليكا في القرار مع الگريدان في نهاية الأكتوف أو السلم الموسيقي. بالنسبة للعلامات الرئيسية كانت تسمى مال، والفرع بيمال، ثم تم تحريفها وقالوا بيمول، … وعلامة دييز، جاءت من كلمة (دو آواز).

دل نشين، كول عزا، سوز دل، خورشيد، سوزناك، شاهيناز، ترزه نوين، محير كرد، بسته نيكار، نه هفت، أثر كرد، سوز دلارا، نهاوند كردي … الخ. والكثير من المقامات الموسيقية وفروعها التركيبية.

زرياب أيضآ طور بعض الآلات الموسيقية، وشخصيآ كان يعزف على الكثير من الآلات الموسيقية ومنها الطمبور الكردي ذات الوترين.

المقامات الأساسية والفرعية في الموسيقى الكردية:

Meqamên bingehîn û şaxîn di Mûzîka kurdî de

الأساسية:

+ المقامات التي ترتكز على الراست دو.

1- مقام نهاوند. 2- مقام نوسر.

+ المقامات التي ترتكز على درجة الدوكاه ري.

1- مقام بيات. 2- مقام كرد. 3- مقام حجاز. 4- مقام صبا.

+ مقامات تركز على درجة السيكاه مي.

1- مقام السيگا.

+ مقامات ترتكز على درجة العجم.

1- مقام العجم.

الفرعية:

يقصد بالمقامات الفرعية تلك المقامات التي تتفرع عن المقامات الأساسية، إذ كل مقام من هذه المقامات الأساسية تتفرع عنه عدد من المقامات الفرعية.

1- الراست:

تتفرع عنه مقامات الراست، السوزناك، اليكاه، نيروز.

2- البيات:

تتفرع عنه مقامات البيات، العشاق، مقام الحسيني، القارجفار، الصبا.

3- السيگا:

تتفرع عنه مقامات السيكا، الهزام، العراق، راحة الارواج، البستة نكار.

4- الحجاز:

تتفرع عنه مقامات الحجاز، الحجاز كار، الشاهيناز، الزنجران، مقامات الحجاز كاه، الماهور، العحم، الشوق أفزا، الشد عربان.

5- النهاوند:

تتفرع عنه مقامات النهاوند، النوأثر، النكريز، القرحفزا، السلطاني يكا.

6- الكرد تتفرع عنه مقامات الكرد، محير كرد، عجم كرد، طرزنوين، حجاز كار كرد.

أما بالنسبة لأصله، ووفقاً لبعض المصادر والمراجع العلمية للباحثين والمستشرقين الأجانب أنه كردي الأصول، وهذا ما تخبرنا به المستشرقة الألمانية الدكتورة: “زيغريد هونكه” في كتابها المعروف: (شمس العرب تسطع على الغرب) في الصفحة رقم 488 عندما تقول: (كان الفتى الكردي زرياب ألمع تلاميذ مدرسة الفن، واجتهد كثيراً إلى أن صار من كبار موسيقي عصره.

وزرياب كان لقبه وليس أسمه، و تعني بالكردية (ماء الذهب) وأسمه الحقيقي : أبو الحسن علي بن نافع.

وزرياب هو مؤسس أول معهد موسيقي في مدينة قرطبة في جنوب إسبانيا المشهورة بقصورها الجميلة.

ووفق المصادر الأسبانية العديدة، التي تؤكد أن السيد زرياب فتى كردي الأصل، وولد في إحدى القرى الكردية شمال مدينة الموصل.

Navê Ziryeb ji du peyvan pêktê.

Zêr: ذهب

Ap: (av) bi kurdî ya Kevin: الماء

Ziryeb: Zêrap (Zêrav): ماء الذهب

إسم زرياب يتألف من كلمتين: الأولى (زير) وتعني الذهب، والثانية (أپ) وتعني الماء، وهكذا يصبح معنى الإسم ماء الذهب.

هذا الإبداع الأرقى في حياة شعوب العالم بأسرها وأكثرها تأثيرآ في الإنسان ولا يحتاج لمترجم، ألا وهي الموسيقى، هو من نتاج أسلاف الكرد والكرد أنفسهم. لم يحدث ذلك إعتباطآ، وإنما له علاقة بطبيعة بلاد الكرد (كردستان)، هي فعلآ كما وصفها الكتاب المقدس “التوارة” بحديقة عدن، ومن لم يزور كردستان من أقصاها لأقصاها، لا يعلم عما أتحدث حتى لو إبن كردستان. وطنآ جميلٌ يطل على أربعة بحار ويضم بين جنبيه مئات الأنهار والبحيرات، وسلال جبلية لا مثيل لها في العالم، كل ذك منح الإنسان الكردي طبيعة وخاصية فريدة، ومن عشقه للموسيقى عشقآ أبديآ وبنفس المستوى الرقص، لا يمكن أن تكون كرديآ إن لم تعشق الموسيقى والرقص والغناء، كما قال البروفيسور والعالم الكردي الجليل: “قناته كردو“.

سادسآ، الحياة الثقافية والوثائق المكتوبة:

Jiyana çandî û belgeyên nivîskî

الوثائق الكتابية التي عثر عليها في موقع أوگاريت، أن هذه المدينة كانت ذات يوم مركزاً ثقافياً وتعليمياً وحضارياً مرموقاً. فقد اكتشفت فيها عدة مكتبات، إحداها كانت لرئيس الكهنة، والأخرى وجدت في بيت أحد الموظفين الملكيين ومكتبات أخرى متفرقة. والأهم هو ما عثر عليه في تلك المكتبات من كتب دينية، ثقافية، رسائل تجارية من بلدان أخرى، معاجم متعددة للغات السومرية، الأكادية، أوگاريتية، ونصوص أدبية ودينية وعلمية، وكما عثر على مقطع للأسطورة السومرية الشهيرة “گلگامش”.

كما بات معروفآ عثر في مدينة أوگاريت بين عامي (1929 – 1988) على (3557) رقيم فخاري تحمل كتابات، كما إكتشف أيضاً عدد من النصوص المنقوشة على مواد أخرى، كالأنصاب الحجرية والأسلحة المشغولة والأوعية وغيرها. كل هذه الوثائق المكتوبة هي التي منحت أوگاريت شهرتها العالمية وتحديدآ الكتابات باللغات المختلفة، وهذا يفسر علاقات أوگاريت السياسية والاقتصادية مع الدول الأخرى، كما تفسر سبب وجود الغرباء في المدينة أو المرو بمرفئها القريب جدآ. وعدا اللغة الهورية لغة سكان المدينة التي كانت تكتب كتابة مسمارية بالطريقة الأبجدية. وإلى جانبها كان يسمع لغات أخري يتحدثها سكان المدينة بحكم العلاقات التجارية مع المحيط ومن هذه اللغات: الكنعانية، المصرية، القبرصية.

قبل أوگاريت كان هناك طريقتين للكتابة: الأولى، هي الطريقة الهيروغليفية أي الصورية، وكل إشارة فيها ترمز إلى كلمة بكاملها أو إلى مقطع صوتي، وإستخدمت في مصر على وجه الخوص. أما الطريقة الثانية، فهي الطريقة المسمارية المقطعية، وكل إشارة فيها ترمز إلى مقطع صوتي، وقد راجت أولاً في بلاد الرافدين ثم انتشرت في بقاع أخرى. وكل واحدة من هاتين الطريقتين كانت تتطلب عدداً كبيراً من الإشارات، الأمر الذي من جعل إستعمالهما صعباً. بينما الكتابة الأوگاريتية التي تتألف من (ثلاثين) إشارة مسمارية وكل إشارة منها ترمز إلى حرف ساكن مستقل عن الأخر، كما هو الحال في الأبجديات الحديثة.

كما أسفر التنقيب عن بعض النصوص المكتوبة باللغة السومرية التي كانت في عهد أوگاريت باتت غير مستخدمة، وأغلبها وجدت في لوائح المفردات وبعض النصوص السحرية والأدبية. كما عثر على بعض الرقم المكتوبة باللغة القبرصية. أما الكتابة الهيروغليفية المصرية شهدت في نصوص منقوشة على بعض الهدايا المرسلة من بلاط الفراعنة إلى ملوك أگاريت أو إلى معابدها، وأما اللغة الحثية فمكتوبة بالنمط المسماري في بعض الرقم وبالطريقة الهيروغليفية في الأختام التي مهرت بها الوثائق الرسمية الصادرة عن الدولة الحثية كون أوگاريت كانت جزءً منها.

وكما عثر على معظم الرقم في مجموعات، إلا بعض الرقم المنفردة التي عثر عليها في مواقع مختلفة من المدينة، وتكون كل مجموعة وثائق (محفوظات)، أو مكتبة. وعثر على دواوين الوثائق في القصر الملكي، وفي القصر الجنوبي، وكذلك في الحي السكني الواقع شرق القصر الملكي. كذلك عثر في هذا الحي على مكتبة خاصة، كما عثر في الحي الجنوبي على مكتبة خاصة ذات طابع أدبي ومكتبة أخرى ذات طابع ديني. وعثر في الأكروبول بين المعبدين، في منزل الكاهن الأكبر على مكتبة تشتمل على ملاحم وأساطير.

وتنفرد الوثائق المكتوبة المكتشفة في أوگاريت بتنوعها، وتتناول ميادين مختلفة من حياة سكانها ووفرت للباحثين معلومات كثيرة ومهمة للغاية وفي مجالات شتى، بدءً بالوثائق ذات الطابع الديني ويوجد منها أربع ملاحم: “ملحمة بعل” وتتألف من بضعة فصول، وملحمة “مولد الآلهة”، وملحمة “عرس القمر” و”ملحمة الرفائيم”، ومنها أسطورة (دانيال وأقهات)، وأسطورة (كرت)، ومنها النصوص الكهنوتية الشعائرية والنصوص السحرية وقوائم بأسماء الآلهة.

وهناك أيضاً نصوص أدبية تشتمل على قصائد ومجموعات حكم ونصائح. أما النصوص المدرسية فمنها تمارين لتعليم الكتابة ومعجمات تسرد مفردات هورية – أوگاريتية وما يقابلها من اللغات السومرية والأكدية، وتبين هذه الوثائق إهتمام الكتبة بتعليم طلابهم أصول الكتابة واللغات الأجنبية، وهناك نصوص ذات طابع علمي أو موسوعي من بينها رقيم كبير فيه أسماء الأسماك والطيور المعروفة آنذاك، الأقمشة المستعملة، وأسماء أشهر السنة. وثمة قوائم تشتمل على الأوزان والمساحات والأحجام، وهناك أيضاً نص بيطري يتعلق بمعالجة الخيول المريضة.

ومن الوثائق القانونية عقود بيع وشراء وقسمة، ووصايا وغيرها أبرمت بين أفراد عاديين، ونصوص رسمية صادرة عن ملوك أوگاريت من هبات وقرارات وأحكام مختلفة. وثمة وثائق قانونية ذات طابع دولي من معاهدات وإتفاقيات سياسية أو تجارية وقرارات وأحكام صادرة عن الدولة الحثية التي كانت أوگاريت جزءً مهمآ منها. وقد عثر على رسائل متبادلة بين أوگاريتيين في الداخل ورسائل دولية متبادلة بين أوگاريت وممالك أخرى.

أما النصوص الإدارية فتشتمل على قوائم بأسماء الموظفين والتجار والحرفيين، وقوائم بأسماء المدن والقرى والمزارع التابعة لمملكة أوگاريت. وهناك نصوص اقتصادية تتناول التبادل التجاري بين الأوگاريتيين أنفسهم أو التبادل التجاري بين أوگاريت وبلاد أخرى، ونصوص أخرى تتحدث عن المنتجات الزراعية وقوائم السلع والأدوات المختلفة، ووثائق تتعلق بالملاحة والنقل البحري والبري، وأخرى عقارية تتعلق ببيع الأملاك وتحديد مساحاتها.

الفن في مدينة أوگاريت:

Hûner di bajarê Ugarêt de

من خلال الإطلاع على الفن الأوگاريتي ودراسة القطع الأثرية الكثيرة التي عثر عليها في أماكن مختلفة من المدينة. يشهد المرء روعة القطع الفنية المصنوعة على يد الفنانين الهوريين الأوگاريتيين ومهارتهم وجمال ذوقهم. ومن القطع الفنية الكثيرة التي عثر عليها حتى اليوم ترقد قطع رائعة من العاج المنحوت في القصر الملكي، وأوان من الذهب تحمل رسوماً جميلة ومعبرة، أنصاب حجرية ذات رسوم نافرة، أسلحة مشغولة، قطع زينة، تماثيل ومجوهرات. ولكن ما يثير الاهتمام بوجه خاص الأختام الأسطوانية التي تحمل رسوماً غاية في الدقة والروعة.

أما قصر المدينة بلغت مساحته حوالي /900/ متر مربع، وإحتوى على /90/ غرفة، وتسع ساحات داخلية، منها ساحة الشرف المكسوة أرضيتها بالبلاط. والدخول للقصر كان يتم بواسطة خمسة مداخل، يحمل مدخل منها عمودان ويرتفع عشر درجات ليصل إلى الطابق العلوي، وتحته كانت توجد مدافن الموتى، أما أرض القصر فكانت مزروعة بقطع من أواني الذهب والعاج والألباتر. ولكن أهم اكتشافات القصر كانت تلك الوثائق، التي تملأ عدة غرف وهي وثائق رسمية، تتألف من قوائم ورسائل وعقود مكتوبة بالهورية وبعضها بالأكادية، وتحمل في أغلب الأحيان أختام الملك. ويعود تاريخ أكثرية هذه الوثائق إلى النصف الأول من القرن الرابع عشر، وهي الفترة التي شهدت علاقات مثمرة بين أوگاريت ومصر الفرعونية.

تم الكشف عن بعض أحياء المدينة، منها حي بجنوب المدينة للفنانين الذين كانوا يؤلفون جماعات أشبه بالنقابات، أيضآ حي بشرق المدينة يسكنه رجال البلاط، إضافة إلى العثور على مدافن المدينة المبنية بالحجر المنحوت، ويحتفظ متحف اللوفر بفرنسا بكثير من هذه الاكتشافات مثل:

“علبة العاج التي نقش على غطائها الإلهة العارية الثديين التي تبتسم وبصحبتها جدي ماعز، ومشجب الذهب المُزدان بصورة مشهد صيد ملكي على عربة، ومشجب ذهب آخر لإلهة عارية تقف فوق أسد وتمسك بيدها جدي ماعز ويلتف حولها حيتان، وتمثال البرونز للإلهة الجالسة التي يلتف حولها الحيات، وتمثال الإله بعل شاهرآ الصاعقة في حالة حرب ومصنوع من الحجر الجير، والفأس المدهشة بشكل

رأس الأسد”. ومثل هذه الآثار تجد منها في متحف دمشق ومدن سورية أخرى كحلب، حيث يوجد في متحفها مسلة حلزونية تحمل مشهد تقديم قرابين للإله شمس وهو جالس على العرش ويلبس تاجآ يعلوه قرنان، ومن الآثار الأخرى ذاك الفأس المفخم في غلاف البرونز المرصع بالذهب ويحمل الغلاف رأسي أسد يقذفان لهبآ، وبعض لوحات العاج التي نُقش عليها شاهد في الحياة الملكية مثل الحرب أو الصيد، والحياة الدينية والحياة العامة.

نهاية الجزء الثالث وإلى اللقاء في الحلقة الرابعة.

البروفسور بيار روباري

اني متعجب من مقالات المتعدده الاتجاهات انكم حقا بارع في كل المواظيع السياسيه الدينيه والفنيه والعلميه والخ

لكن اعتب عليك شئ واحد قد نسيت ان تذكره

ان ادم كان كرديا والعالم كله من اصل كردي

😂 🤣